こんにちは、manotchです。前回からの続きですが、ここでアンプの中身を見てみましょう。

この子達、過去に全員分解レビューしています。アンプはトランジスタなどの半導体、コンデンサ、コイル、抵抗、ケーブルなどの様々な部品で成り立っています。これらを見ながら『アンプで音質は変わらない』は本当か?を検証していきます!

『CA215さん』manotch!オーディオ機器を分解して中身を見るなんて変態ね!

『manotch』そうだなーオーディオ好きの本能がそうさせるんだろうなぁー。分解すると勉強になるからね。はい!CA215さんの中身はこちら!

『manotch』ケーブルが走っているのは電源ラインやスピーカーの出力ラインだろうね。プリント基板のパターンも使うけど大電流が流れるので太いケーブルが良く使われている。ケーブルも配線経路やグランドのループといった技術的要素があって音質が変わってくる。

■ケーブルで音質は変わる

『ケーブルで音質は変わらない』は本当か?rev3.

https://audiocolumn.com/cable/7277/

以前の記事ですがGoogleさんのニュースに掲載されたりしておかげさまで結構な反響を頂きました。

『manotch』ケーブルで明らかに音質が変化する様子をリンク先に実例として録音したので聴いて見て欲しい。この辺設計を間違えると酷い音質になる。腕の見せ所だね。間違えたことがある人(ワイ)が言うから間違いない。直したけど。(苦笑)

『CA215さん』私はどうなのよ?

『manotch』レイアウトもきれいだし、音に艶があって低音も出るしイイと思うよ。

『CA215さん』当然よねー。

アンプの内部ケーブルで音が変わるという事はアンプで音質は変わるという事例になると思います。それぞれのアンプの中身が全く同じケーブルという事はあり得ないでしょうから。

■コンデンサで音質は変わる

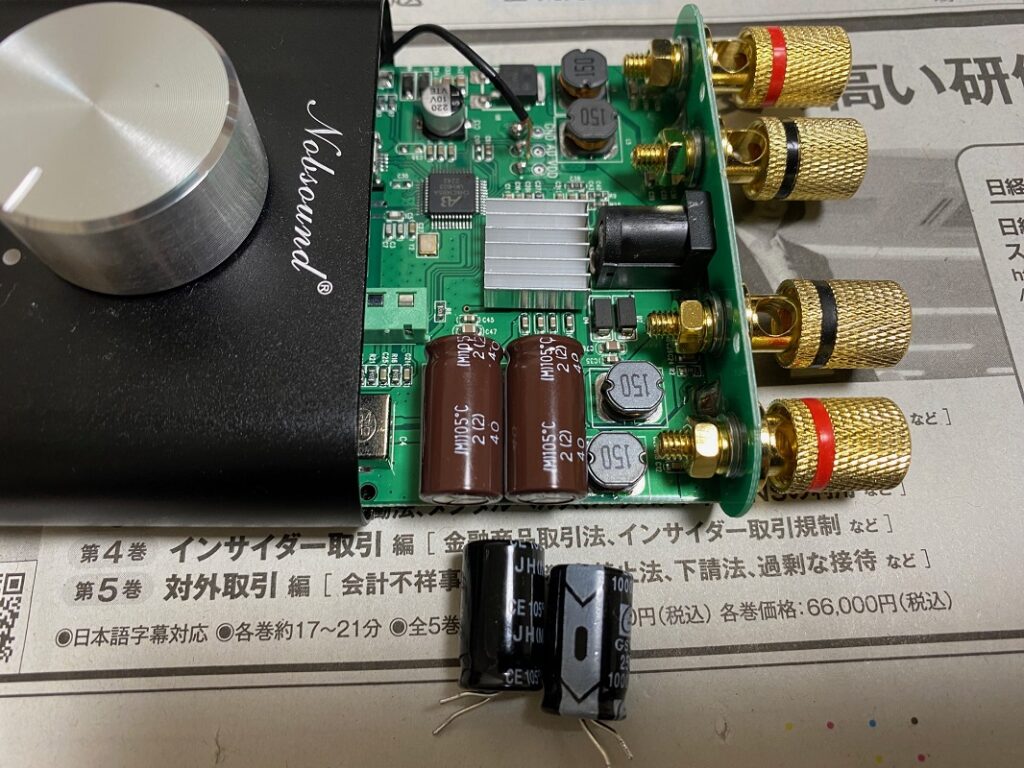

『manotch』さて、次はデジタルアンプNS-01G君だ。そう言えば電源のコンデンサを少し余裕のあるサイズに変更したんだっけ。

『NS-01G君』小型で可愛らしいデジタルアンプです。

元の外観はコレ。

『NS-01G君』ちょっと待ってよ。manotch。分解したフロントパネルはどこ行ったんだよ。

『manotch』スマン。もう元に戻らなくなったので破棄しちゃったよ。(気が付いたら)さて、中身を確認してみよう。

『NS-01G君』ブーブー。

『manotch』写真は電源の電解コンデンサを黒色のものから茶色のものに変更したものだ。同じ定数だけど電源のコンデンサは縦横の寸法やメーカーでも結構音質が変わるから新規モデルの時は選定する事があるよ。固定方法なんかでも変わるので興味がある人は自分のアンプの蓋を開けて見てみてね。(自己責任ですよー)

『NS01-G君』音を良くしようという姿勢は良いと思うけど元に戻してよー。ブーブー。

そうそう、コンデンサ(キャパシタともいう)の測定で品種によって固有の歪成分があることを実験された方がみえましたのでここで紹介させて頂きます。

▼キャパシタの発生する歪

http://flip-flop.world.coocan.jp/audio/keisoku/C_data/index.html…

コンデンサの種類によって可聴帯にコンデンサごとに固有の歪があり歪の出る周波数も様々のようです。これがコンデンサの固有音として音色に変化をもたらすと思います。しかし、どう音質が変わるかはやれていない領域です。

経験則ですが、同じ定数でも背の高さ、サイズ感などで音の印象が変わることがありました。標準品より小型化したコンデンサは余り良く無かった記憶があります。

小容量のコンデンサの特性としては足がないほうが良いのは自明で聴感でも差異がはっきりとわかるケースが多いというフォロワーさんの話がありました。電源のパスコン(バイパスコンデンサ)などは最短のリード長さが良いとされていますね。

パスコンですが音質改善の方法としてどのオーディオメーカーでも良く使われています。例えば10000uFといった大容量の電解コンデンサに並列に1uFや0.1uFといった周波数特性の良い小容量のフィルムコンデンサを接続することが良くあります。

定数としては10000uFが10001uFになるだけで容量としては1%も変わらないですが高域に透明感が出たりする効果があります。でも高域の電源インピーダンス(小さいほど電流の供給能力が高くなる)は何十分の一にも小さくなるんですね。

以前見たソニーさんのアンプの電源には大型の電解コンデンサと大型のフィルムコンデンサがパラで接続されていました。お金かかってんなーと思いましたが音質改善の為でしょうね。じゃないとわざわざお金をかけてまで高いパーツを投入しないです。

電解コンデンサについては、以前低背品に変更したら音が詰まってなんとも面白みのない音になってしまった事がありました。理由は良く分かりません。推定ですが小型にすると通常容量がその分減ってしまいます。何かの説明で見ましたが容量アップの為、電極の箔をエッチングで更に荒らすようなので良くないかもしれません。まぁ、音が気に入らないコンデンサしかスペースの都合でオーディオ機器に入らないと涙目になります。(本人談)

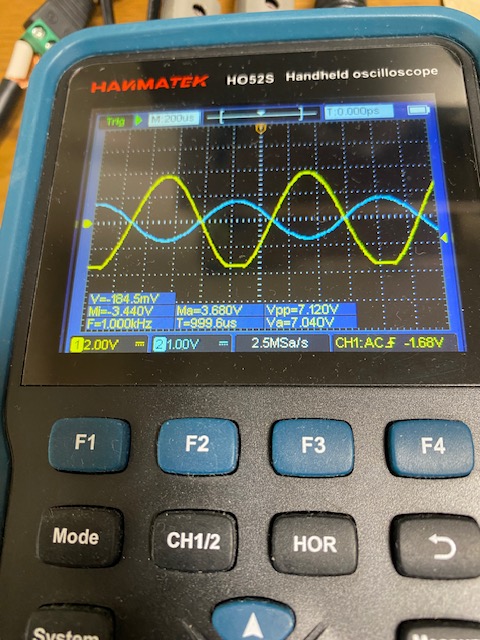

■歪率が同じでも音質は変わる

次は歪率が同じでも音質は変わるという話です。ここはNS-08Eちゃんに話してもらいましょう。

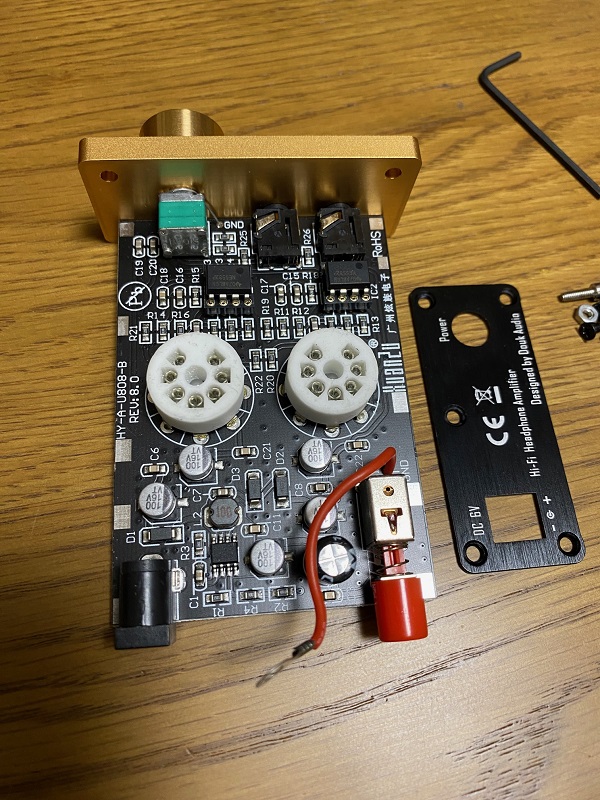

『NS-08Eちゃん』小型で可愛らしい真空管ヘッドホンアンプです。頭から出ている2本の角は真空管です。

外観はこんな感じ。

▼歪率が同じなら音質は同じか?

https://audiocolumn.com/etc/2296/

こちらも以前の記事ですがアクセスが多いので参考までに載せておきます。

『NS-08Eちゃん』カタログを見ると私の歪率は全高調波歪0.05%と記載されているわ!

『manotch』なぬ?それじゃーアキュフェーズさんのE-800プリメインアンプと同じ歪率(0.05%)じゃん。価格でいうとあちらは104万円。NS-08Eちゃんは6,200円だから価格差でいうと167倍アキュフェーズさんのアンプの方が高いけど。同じ音だったら各方面の方々のあごが外れるね。

NS-08Eちゃんの中身はこんな感じ。

『CA215さん』まあ、音は同じじゃないと思うわ。

『manotch』そうだなぁ、違うだろうなあ。アキュフェーズさんのアンプはE-800は聞いたことが無いけど他のモデルを聴いた記憶では広々とした音場で静けさが良く出る懐の広い感じの音だったな。 『CA215さん』そりゃハイエンド機ですもんね。私も聴いて見たいけど。

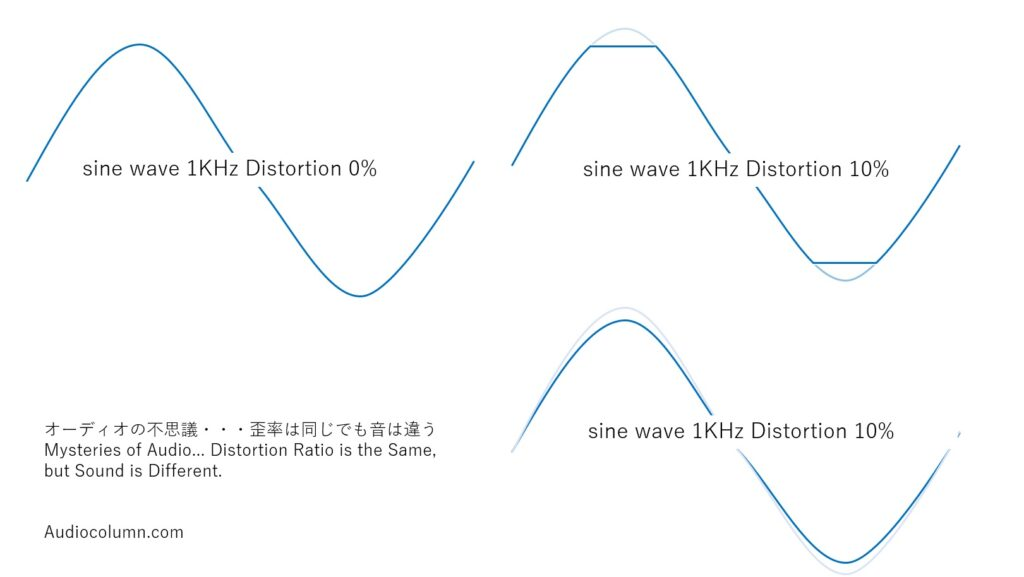

『manotch』先ほどの波形の図を見てみて。歪率10%でも色々な形があることが分かる。歪率は基本的に元の波形との歪の差を面積で出しているようなイメージになる。面積が同じなら音質は同じという訳じゃないよね。

『NS-08Eちゃん』なるほどーそういう事だったんですね。安心しました♪

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村