こんにちは、manotchです。ラズベリーパイでオーディオが聞けるらしいので研究開始です。音は結構良いって聞きますね。動かせるんだろうか・・(笑)

目次

■今さら恥ずかしくて聞けない『ラズパイ』

そもそもラズベリーパイって何ぞや?って所から。

今さらXで聞くのも恥ずかしいのでGeminiさんに聞いてみます。私のイメージは実験用のマイコン基板という感じですが・・・。

Q.今さら恥ずかしくて聞けないのですがラズベリーパイって何ですか?

A.全然恥ずかしいことではありませんよ!

さすがGeminiさん。フォローまでしてくれる(笑)以下、良くまとまった回答です。

「ラズベリーパイ (Raspberry Pi)」は、ARMプロセッサを搭載した、クレジットカードくらいの小さなコンピューターです。日本語では「ラズパイ」と略されることもあります。

もともとは、プログラミング教育のためにイギリスで開発されましたが、今ではその安価さと汎用性から、趣味の電子工作や、試作品の開発など、様々な分野で使われています。

主な特徴とできること

- 非常に小さいコンピューター:

- OS(Linuxなど)をインストールしたSDカードや、キーボード、マウス、モニターを接続すれば、一般的なパソコンと同じように使うことができます。

- 電子工作(IoT)に使える:

- 「GPIOピン」という、センサーやモーターなどの外部機器と接続するための端子が付いていて、プログラミングでそれらを制御できます。

- これにより、自作のIoT機器(例:ネットワークカメラ、スマートホームのコントローラー)などを作ることができます。

- プログラミング学習に最適:

- Python(パイソン)などのプログラミング言語が使え、教育用に開発された経緯から、初心者でも比較的簡単に環境を整えて学習を始められます。

「ラズベリー」は果物のラズベリー、「パイ」は元々プログラミング言語のPython(パイソン)からきている、という説もあります。

パイはてっきり食べ物のパイから来ていると思ったんですがパイソンから来ているんでしょうか。パイソン勉強しなきゃダメ?(苦笑)

■ラズパイで何が出来る?

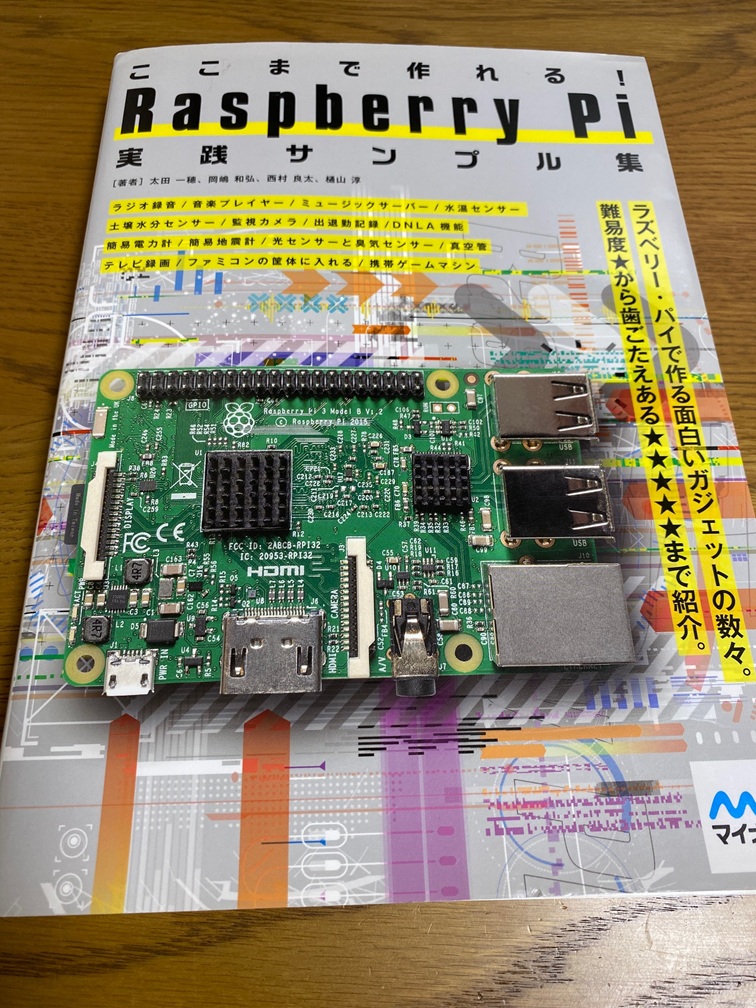

さて、何が出来るか調べてみます。 これは購入した実践サンプル集の本です。必要なパーツや動作させるまで一通り書かれています。これだけ動作出来たら面白いだろうなー。

ラズパイに関する本はアマゾンを見てみたら結構ありますよ。

本によるとオーディオに関係ありそうなサンプルは下記でした。 Amazon musicも聴けるのかな?

・音楽プレイヤー(MP3再生)

・ミュージックサーバー(Spotify)

・真空管アンプ(ジュークボックス的な使い方?)

Spotifyとかネットワークプレーヤーに使えるといいですね。

フォロワーさんによるとSilentAngel M1Tってストリーマーも中身はラズパイらしいとか。私はオーディオデザインさんのブログを読んでいたらラズベリーパイ4で良い音が出せるという記事があったのでちょっとやってみようかと思いました。フォロワーさんでもチャレンジしている方がみえますね。

ラズパイはシンプルな所が良いんでしょうかね?置物にならないよう気を付けます(苦笑)

Xで教えて頂きましたが、サウンドボード選べばDSDも再生可能らしいです。色々な楽しみ方がありそうです。しかし、現在は基板を見て喜んでいる段階(笑)

■必要なパーツを準備する

では、何が出来るかイメージが出来たので次は『パーツの準備』です。一通り集めましょう。

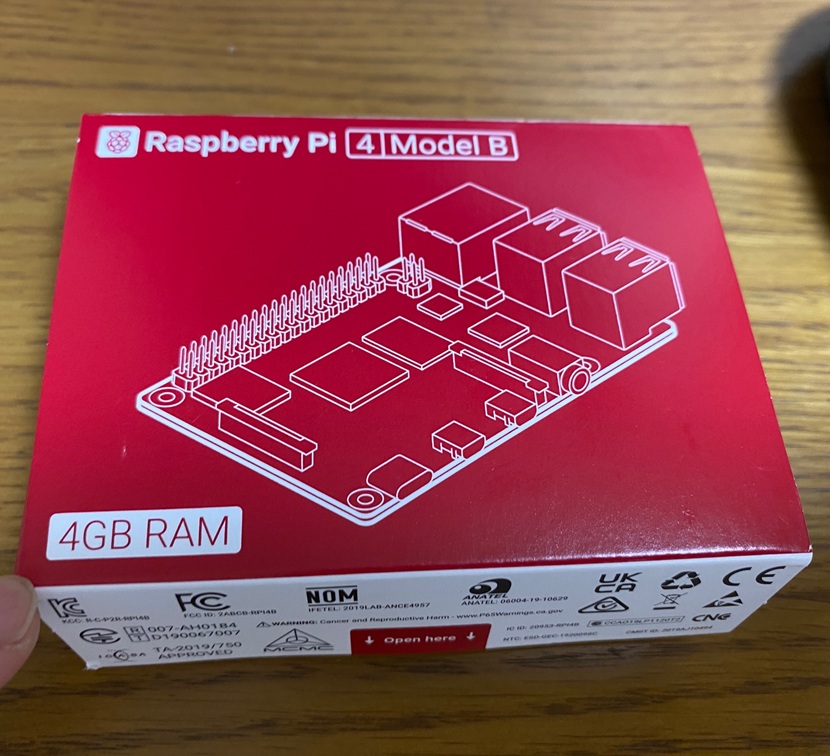

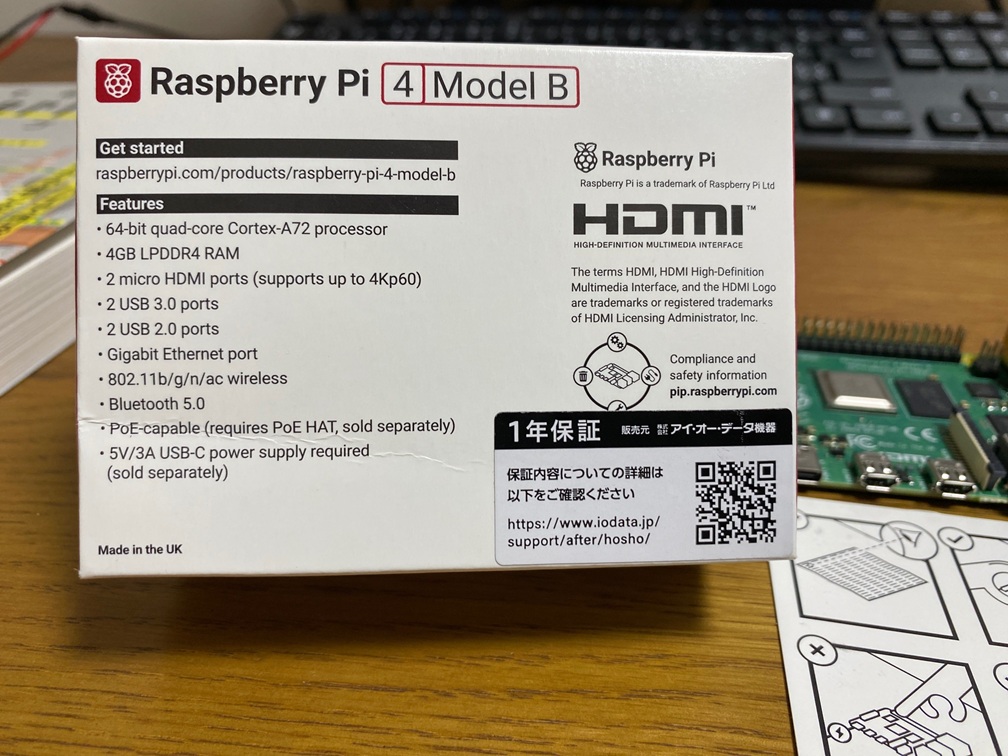

まず、ラズベリーパイの基板です。本を読んでいたらアマゾンは転売が多いと聞いたのでメーカー品で良さそうなのがないか探したらコレが出てきました。IO-DATAさんの販売するラズベリーパイ4基板です。

価格も最安そうだし一年保証も付いていたのでコレを購入することにしました。現行のラズベリーパイは5なんですが価格が高くなるので4で試して必要があれば5にアップグレードしようと思います。見たところ5はファン付きなので温度が高くなりそうです。

後はラズベリースターターキットのオールインワンパッケージもありましたのでそういうのもアリかなとおもいます。

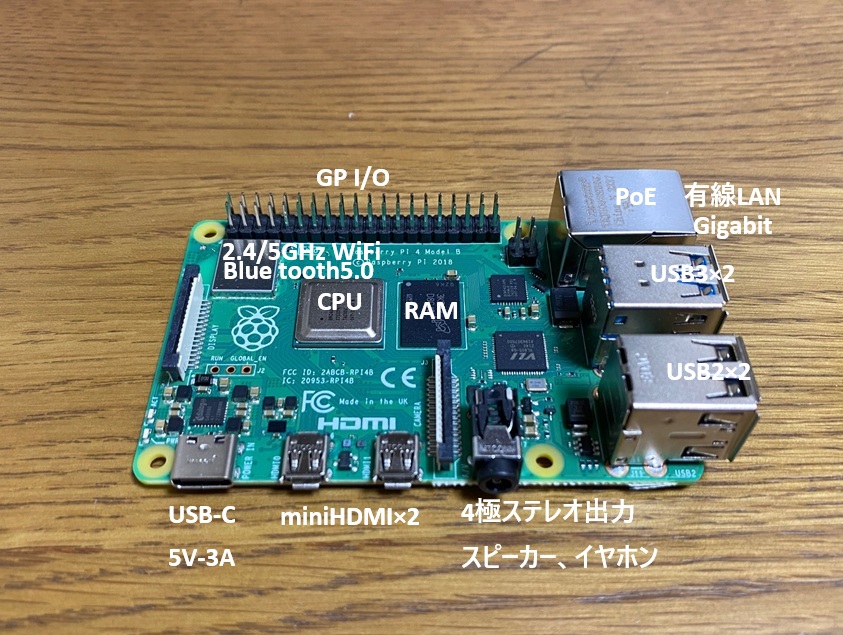

時間を少し巻き戻してラズベリーパイ4基板の開梱です。

ラズベリーパイ4外箱。

裏箱には保証のシールがあります。

箱の中に基板と簡単な取説が入っているだけでクッションなどはありませんでした。最近は多いのかなぁ。WiiM Ultraもそうだったし(苦笑)まぁ、中身は問題なさそうでした。(動作はしました)

基板が小さい。これは良いですねー。見てみたら名刺サイズのようです。ミニマムオーディオ出来そうだな!

基板を裏側から見た様子です。microSDカードが刺さるスロットがあります。いじくれるガジェットという観点から見ると魅力あるアイテムです。どう料理するかは腕の見せ所でしょうね。

ラズベリーパイ4の基板に何が載っているか書きこんでみました。ディスプレイが2つ付けられるようですね。USBは4つ口です。電源まわりはプアーそうですが音的には伸びしろがあると考えられます。

とりあえず、基板以外の必要なパーツも集めてみることにしましょう。

■基板以外のパーツも準備する

先ほど紹介したラズパイの本を見たところ、基板以外にもMICRO SDカード、USBマウス、USBキーボード、HDMIケーブル、ケースが必要でした。後は電源ですね。電源はUSB-Cタイプで5V必要ですがWiiM Proの電源が使えました。

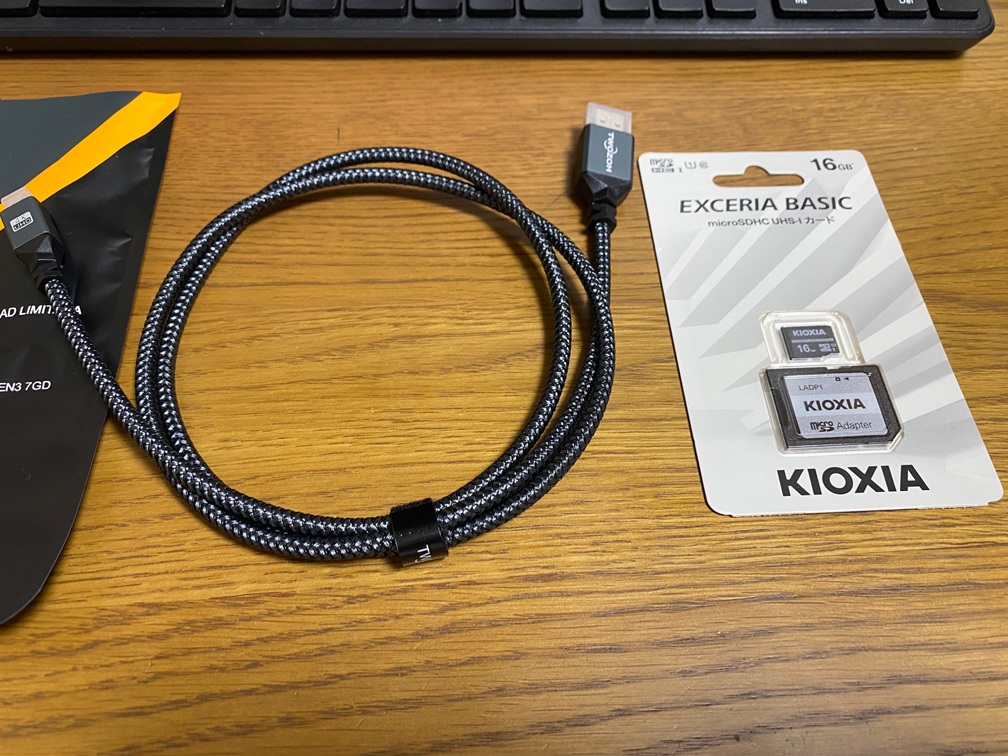

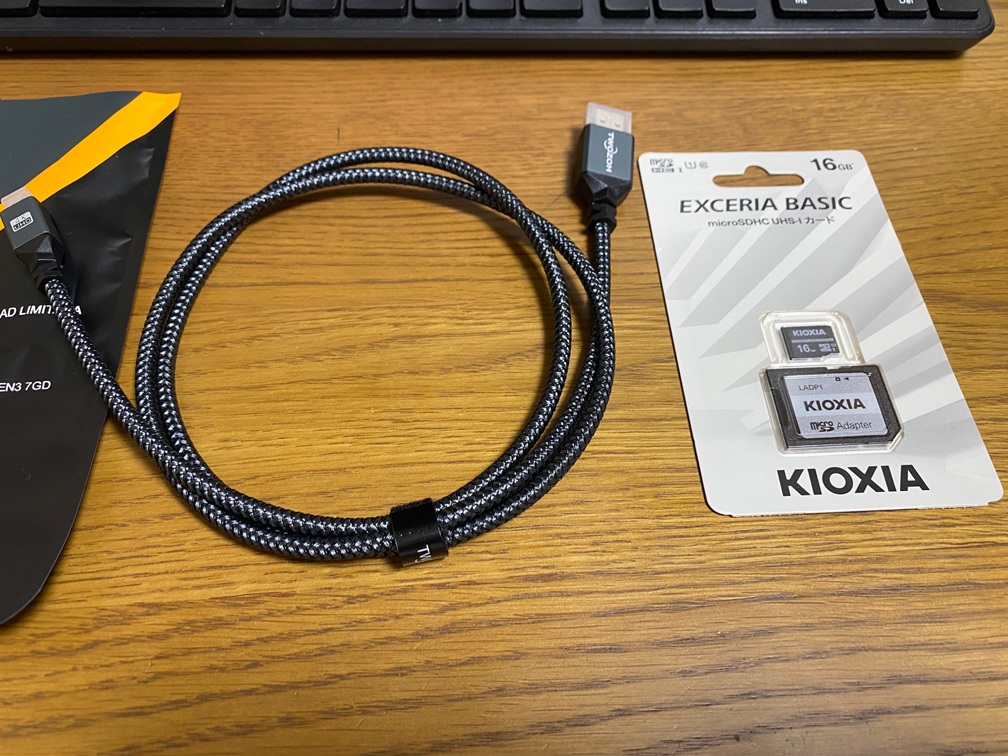

それから PC経由でMICRO SDカードにソフトをダウンロードするのでSDカードが挿せる必要があります。 MICRO SDカードは初期化してラズベリーパイのOSをPC経由でインストールするので1枚買う事にしました。 これで準備はできたかな。ケースは動いたら考えましょう。

最初にmicroSDカードですが、KIOXIA(旧東芝)なら大丈夫でしょう。ということで16GB品を選択。8GBでも良いらしいですが、余裕を見てこちらを購入。ラズベリーパイでデータが読めるようにフォーマットしなおす必要があるので余りサイズが大きいと初期化に時間が結構かかると思います。

次にUSBマウスですが、安価でいいのがないか探したらコレが検索で引っかかりました。バッファローのマウスですが、愛用しているロジクールマウスにデザインがそっくり。いいんでしょうか(苦笑)

購入しましたが、なんとラズベリーパイでは動きませんでした。ショック(苦笑)しかし、ものは良さそうなので普通にWINDOWSで使ってみようと思います。

ところでUSBマウス、やってみたら手持ちの有線マウスでは普通にラズパイで動きましたよ!

最初からコレでやればよかった。無線で電波を飛ばすタイプはWINDOWSのように認識させないと動かないかもしれませんね。どうやれば良いか分かりませんでした。ここは残課題です。

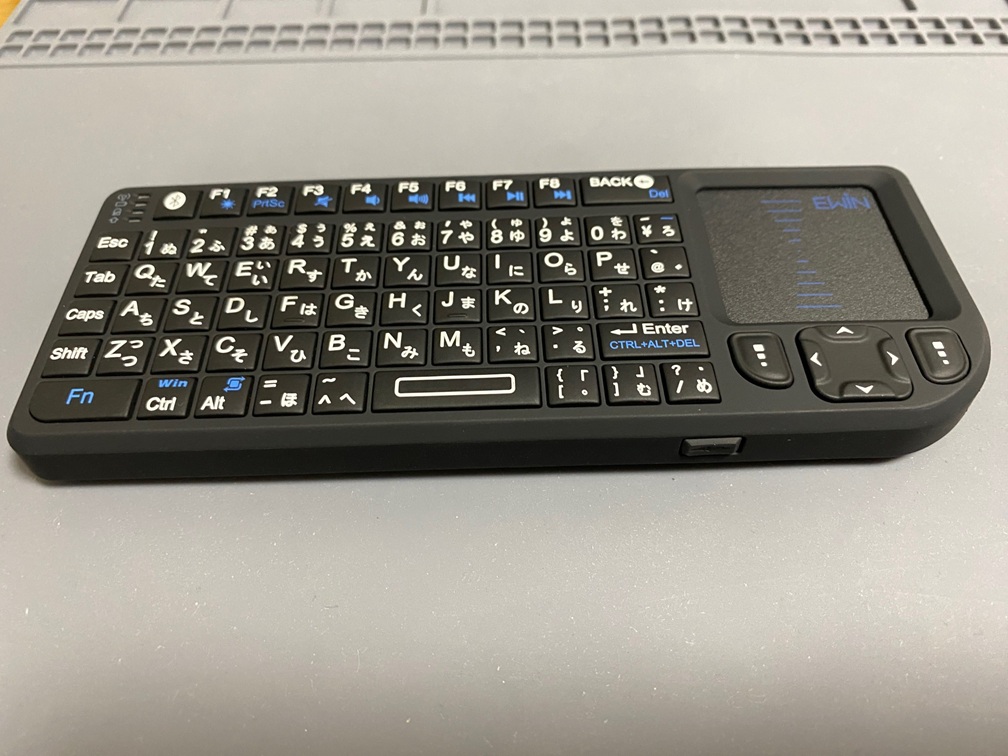

続いてUSBキーボード。ラズベリーパイ4に組み合わせるキーボードでカッコいいの無いかなということで購入したのがコレ。

大人の週末工作にぴったりの素敵アイテムです。カッコよさだけで選んでしまいました。

しかし、コレも動きませんでした!!(爆)

これは有線でも接続できるケーブルが付属しているのですが動かない理由は良く分かりません。『2025年度買っちまった選手権上位』が確実となりそうなアイテムです。でも、LEDライトがついたり、タッチパッドがついていたりと中々面白そうなガジェットです。

続いてminiHDMIケーブル。

これは普通に動作しました。なんだろーこの意味不明なドキドキ感。(苦笑)しかし、miniと言うだけあってコネクター部が小さい。ラズベリーパイのようなむき出し基板に挿していると引っ張ってコネクターが壊れそうです。いつかやるなコレ。慎重に扱う事にしましょう。

しかし、いろいろガジェット買っていると物欲が満たされますねー。ムフー。スーパーの買い物と同じになってきた!

■CPUの放熱は必要かも

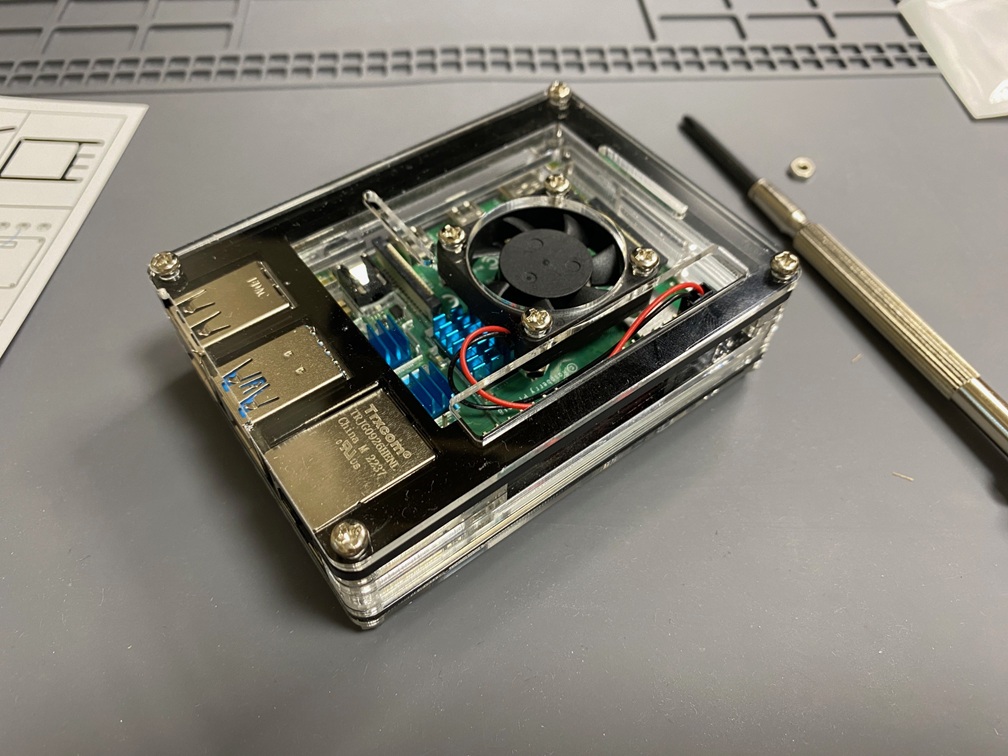

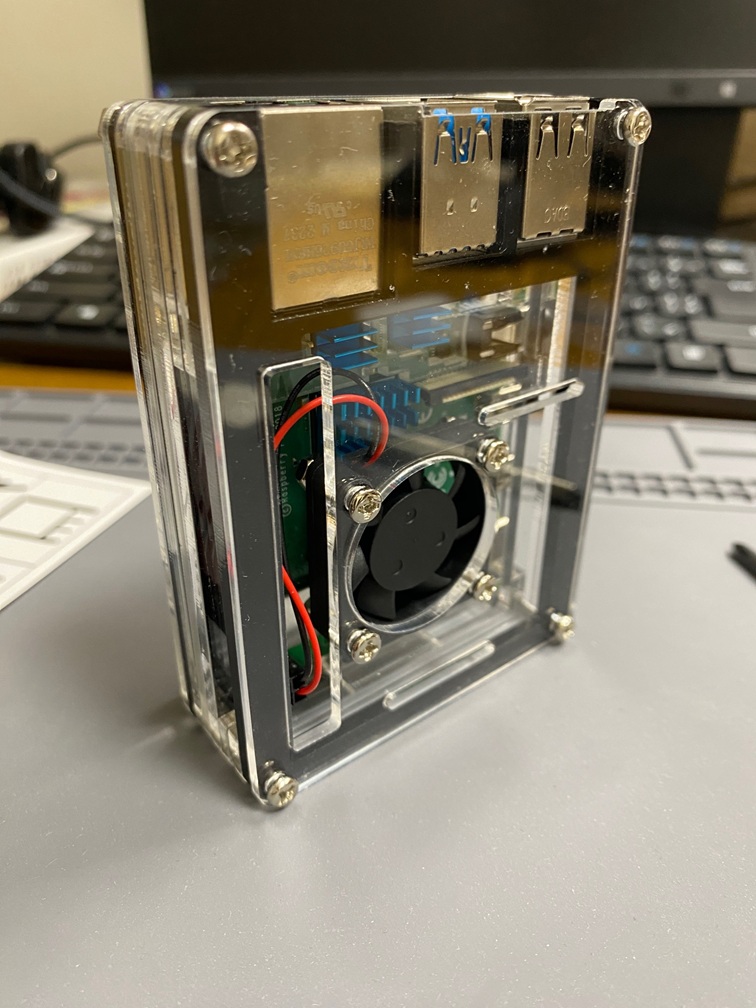

ラズベリーパイ4ですが、CPU触っていると発熱が結構あったのでケースと放熱板を取り付けることにしました。ケースの種類が多くて何にしようか迷いますね。

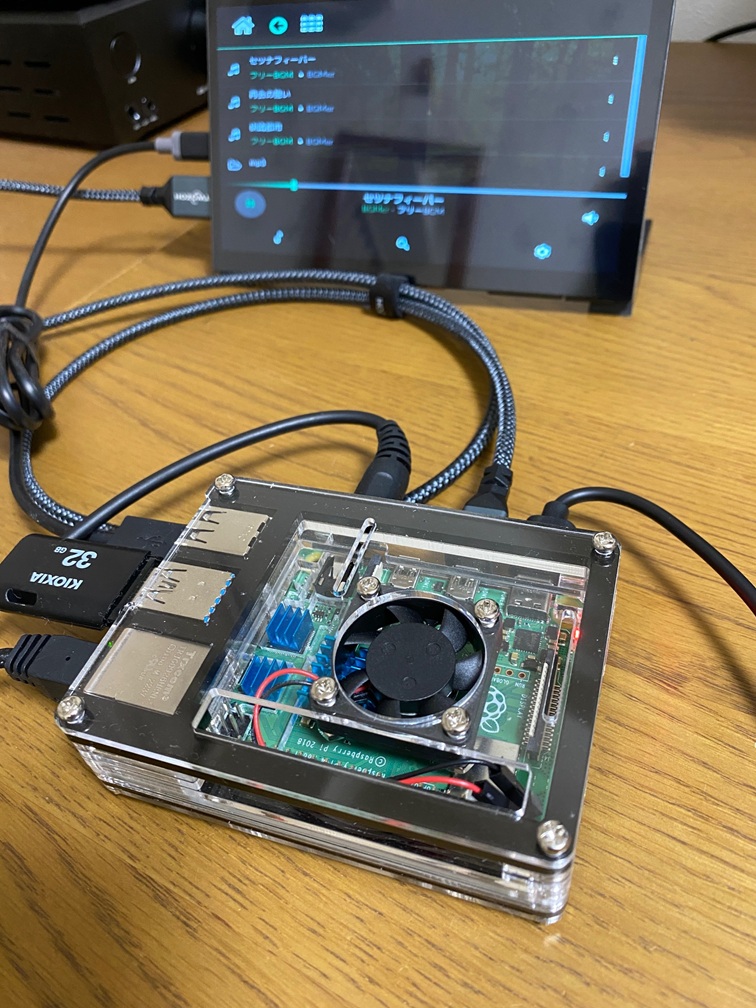

今回はガジェットっぽいアクリルパネルのケースにしてみました。中々週末工作っぽいのではないでしょうか。ちょっと組み立てるのにはコツがいります。アクリルパネルが重なった状態で納品されるのですが基板が入っていないので一度ネジを外す必要があります。

しかし、アクリルパネルをはずしてバラバラにしてしまうと重ねた順が分からなくなってしまうので1枚ずつネジから外して、1枚ずつ組み立ててというように取説を参考に組み立てればできると思います。

ファンは5Vと3.3V動作が選べます。5Vでも中々静かだったので5Vで回すことにしました。

ちっちゃいですが、青いのがヒートシンクです。取り付けは薄いフィルムを剥がしたあと粘着剤が塗ってあるのでICチップに押し付けるだけです。これでもそれなりに放熱すると思います。が、やはりファンによる空冷は大分効果があるでしょうね。

LANやUSBなどの端子は横の隙間からケーブルが繋げられます。中々カッコイイ!

■音出しまでの手順

パーツを揃えたら、ネットや文献を参考にmicroSDカードにラズベリーパイのOSを書きこみます。ここのブログが詳しいので参考にしました。ありがとうございます。

ただ、後で分かったのですがオーディオを聴く分には音楽プレイヤー専用OSであるVOLUMIOをインストールした方がシンプルだと思いました。こちらは後ほど説明していきます。

ここに来るまでいくつかハマったのですが、やり方さえわかれば拍子抜けするほど簡単です。

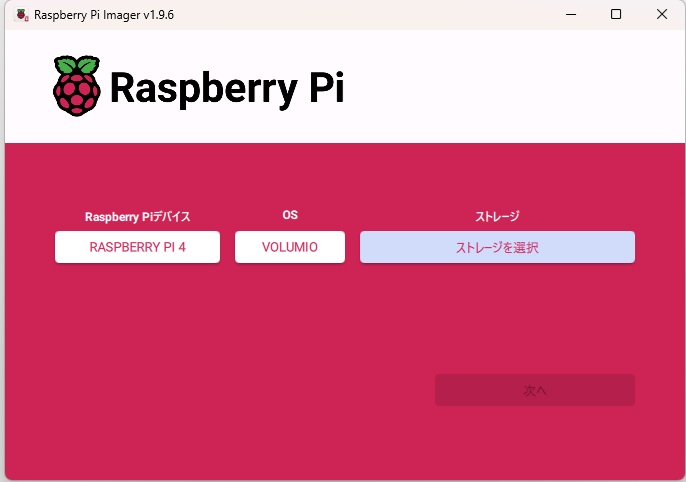

紹介したブログのようにRasberry Pi ImagerをWindowsにインストールしてそこからOSに書きこむ方法で行いました。インターフェイスもWindowsのような感じなんですね。

インストール後はこんな感じの画面が表示されました。パチパチパチ。

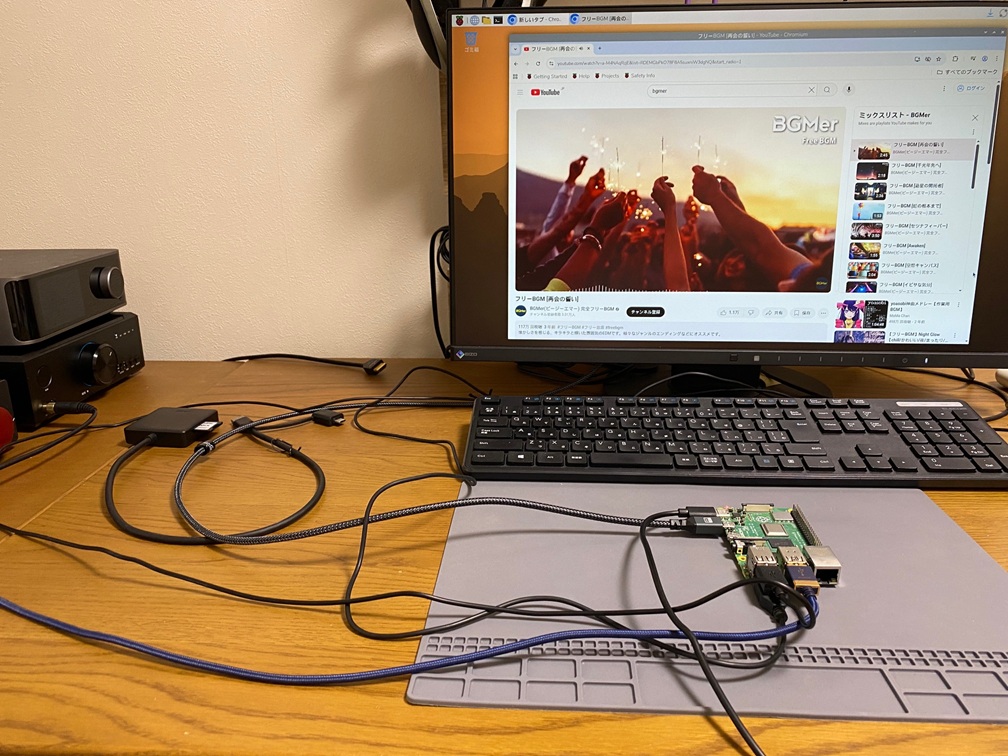

写真はラズベリーパイにインストールしたブラウザーでYoutubeを聴いている様子です。 ラズベリーパイのUSB出力を手持ちのDAC(FiiO K9AKM)に繋げばとりあえず音楽が聴けるようになりました。アレ?難しいプログラムが必要かと思っていたのですが要りませんでしたね。買った本は古いようでインストールの方法は大分簡単になったようです。

気になる音ですが、クリアーで出音から中々良いです。シンプルなOSっていうところがいいんでしょうか。まだまだ良くなりそうなポテンシャルを感じます。

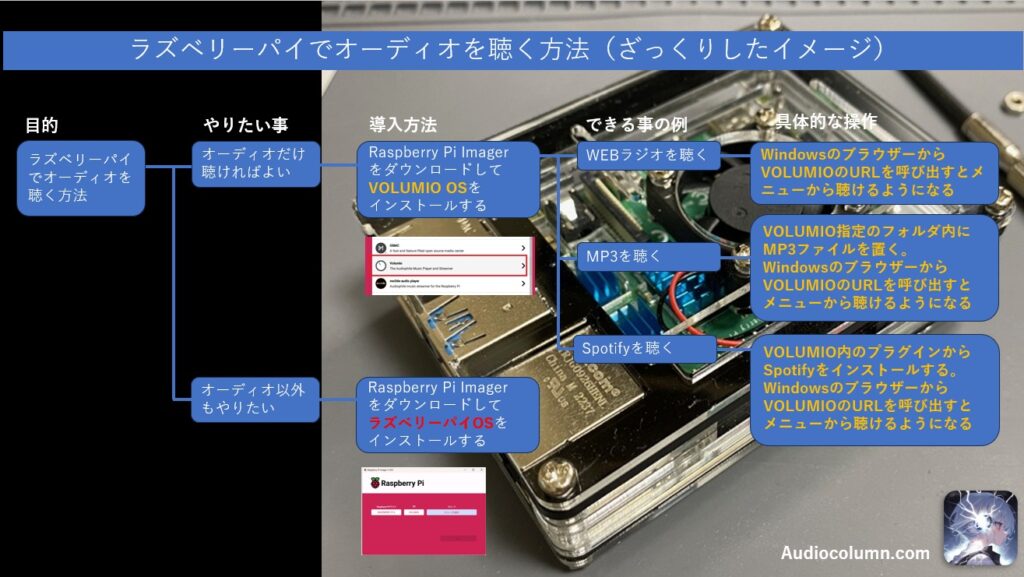

ラズベリーパイで聴けるオーディオについてここで一旦整理してみます。 アレコレやっていると分からなくなってきますよね。はい、こちら!

■VOLUMIOのインストール

次にVOLUMIOのインストールの説明です。

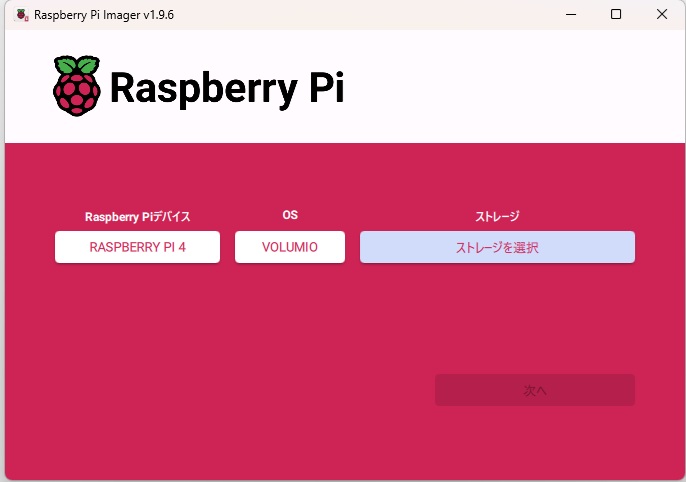

先の記事でPCに既にダウンロードし、インストールしたラズベリーパイIMAGERを使ってWindows PCからインストールしていきます。インストーラーを起動すると下記の画面になりますのでRaspberry Piデバイス、OSはVOLUMIO、ストレージはSDカードを選択します。

SDカードは初期化されてVOLUMIOのみインストールされますので初期化してもいいSDカードを1枚準備しましょう。そしてPCに挿しておきましょう。

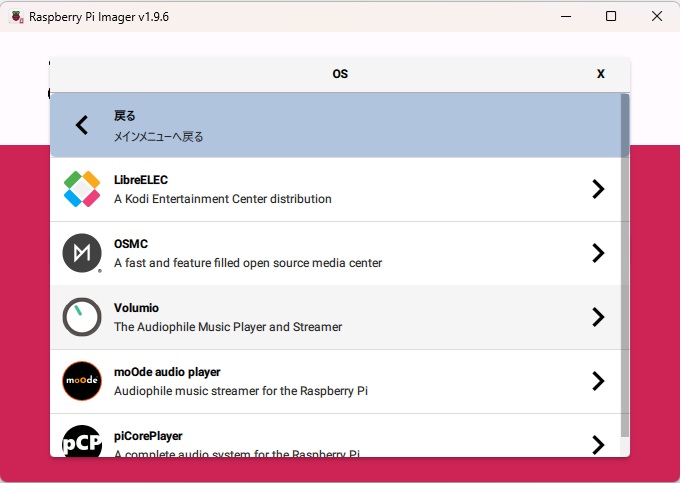

次にメインメニューの中からVOLUMIOを選択してインストールします。

音楽専用OSなのでどうやら音楽を聴く以外は出来ないです。

イメージは色々なプラグインでソフト面の機能拡張が出来たり、専用DACなど追加する事でハード面を強化できたりとカスタマイズ性の高い音楽プレイヤーといった感です。さぁ、面白くなってまいりました!

■VOLUMIOとは?

『manotch』VOLUMIOって良く分からないんで何なのか確認しておこっと。

『Geminiさん』Volumio(ボリューミオ)は、高音質な音楽再生に特化したミュージックプレーヤー(ストリーマー)であり、その基盤となるオペレーティングシステム(OS)のことです。

『manotch』音楽に特化したOSって多分、音質良いよね。以前作成した自作PCの時はWindowsだったけど結構苦労した記憶がある。バックグランドで色々なタスクが並行して走っているのでどうやら音に影響があるようだった。ウインドウを動かしたり、CPUで何かを処理させるとヘッドホンアンプにノイズが飛び込んでジャージャーという異音が聴こえちゃうような問題があったなぁ。やりがいはあるんだけど。苦労した軌跡はこちら!(苦笑)

『Geminiさん』もともとは、Raspberry Pi(ラズベリーパイ)のような安価なシングルボードコンピュータにインストールして、高音質なネットワークオーディオプレーヤーを自作するためのソフトウェアOSとして有名になりました。

『manotch』そうそう、Wiim Proも実機で遊んでみたけど出音から良くてちょっと衝撃だった。ネットワークストリーマーに特化した専用機って所が良いんだろうね。iPhoneから操作するからOSの影響が小さくなるだろうし。

『Geminiさん』現在では、そのVolumio OSを搭載した専用のハードウェア製品(ネットワークプレーヤーやDAC内蔵プレーヤーなど)も公式に開発・販売されています。

『manotch』やって見ると分かるんだけど、レゴかプラモデルを作るような感覚かなぁ。

■Volumioでできること

『Geminiさん』ここでVOLUMIOで何ができるか紹介しておきますね。

Volumioでできること

- ネットワーク再生: NAS(ネットワーク接続ストレージ)やPC内の音楽ファイルをネットワーク経由で再生します。

- ローカル再生: USBメモリやUSBハードディスクを接続して、保存されている音楽ファイルを再生します。

- ストリーミング再生: Spotify、TIDAL、Qobuzなどの音楽ストリーミングサービスに対応しています。

- インターネットラジオ: 世界中のインターネットラジオ局を聴くことができます。

- その他: CDの再生・リッピング(別売ドライブが必要な場合あり)や、AirPlayなどにも対応しています。

『manotch』今の所、ストリーミングでAmazon Musicが再生出来ないようなので残念。

■Webラジオを聴いて見る

先ほど紹介した、ラズパイオーディオ接続図について個別に説明しておこうと思います。

まずは、図の①Webラジオを聴くからです。接続図は下記です。動作例なので色々あると思います。試行錯誤中(苦笑)

-1024x656.jpg)

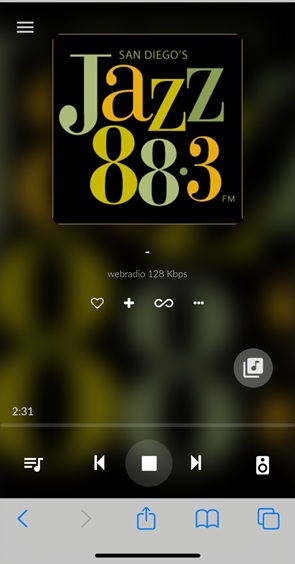

WEBラジオはVOLUMIOのメニューから初期設定で選局して鳴らせるので動作確認に良いと思います。

これはiPhoneでVOLUMIOのアドレス(http://volumio.local)にアクセスしてJAZZの曲を聴いているときの画面です。一日中曲が流れているようです。海外のラジオ局が沢山選べます。えっ?こんなにあるの?って感じ。日本のもありましたがローカル局のようです。

VOLUMIOで音楽を聴けるようになるまでについてはネットで記事が多くあるので参考にしながらやっていきましょう。例えば下記サイトなど見て回ります。

Volumioのインストールと設定

■MP3を聴いて見る

次に、MP3を聴くです。MP3のデータは①のPC内に置いても良いですし、ラズベリーパイ基板のUSB-AコネクタにUSBを挿してそこに置いても良いです。ネットで繋がっている必要があります。

-1024x657.jpg)

MP3を試しにBGMerさんのフリーダウンロードサイトから落として聴いて見ます。

聴いている画面はこんな感じ。

VOLUMIOのメニューからMP3を選択して聴くスタイルです。

■Spotifyを聴いて見る

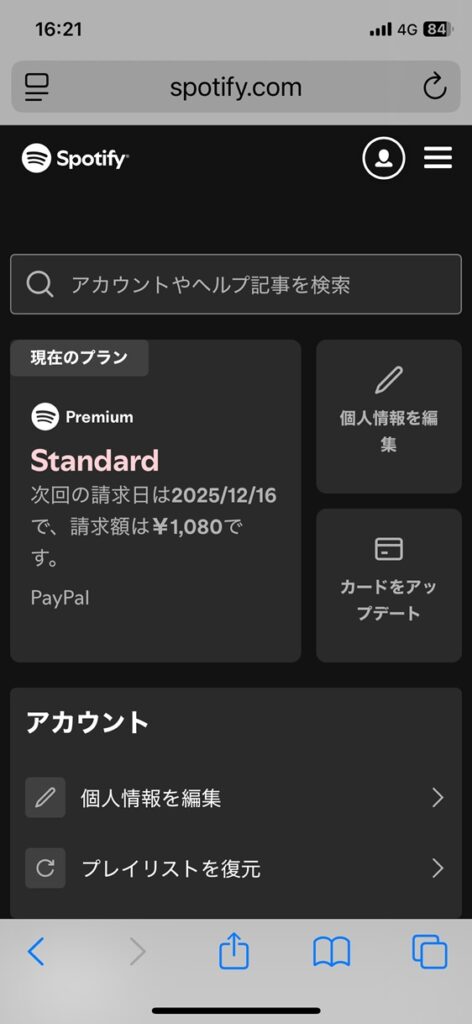

最後にSpotifyを聴くです。下図のように①iPhoneに⑥Spotifyアプリをインストールしてアプリのメニューから音源をVOLUMIOを選択すると出来るようになります。プレミアム加入が必要なのでお金がかかるのですが2か月無料という事だったので試してみました。UIが楽しいですね。

-1024x657.jpg)

Spotifyコネクトという機能を使っているようです。このままいくと有償か・・・。うーん。

これで一通り図の説明は終わりです。

■ミニマムオーディオ完成

ラズパイオーディオですが、そろそろ一旦完結したいとおもいます。長いし(苦笑)

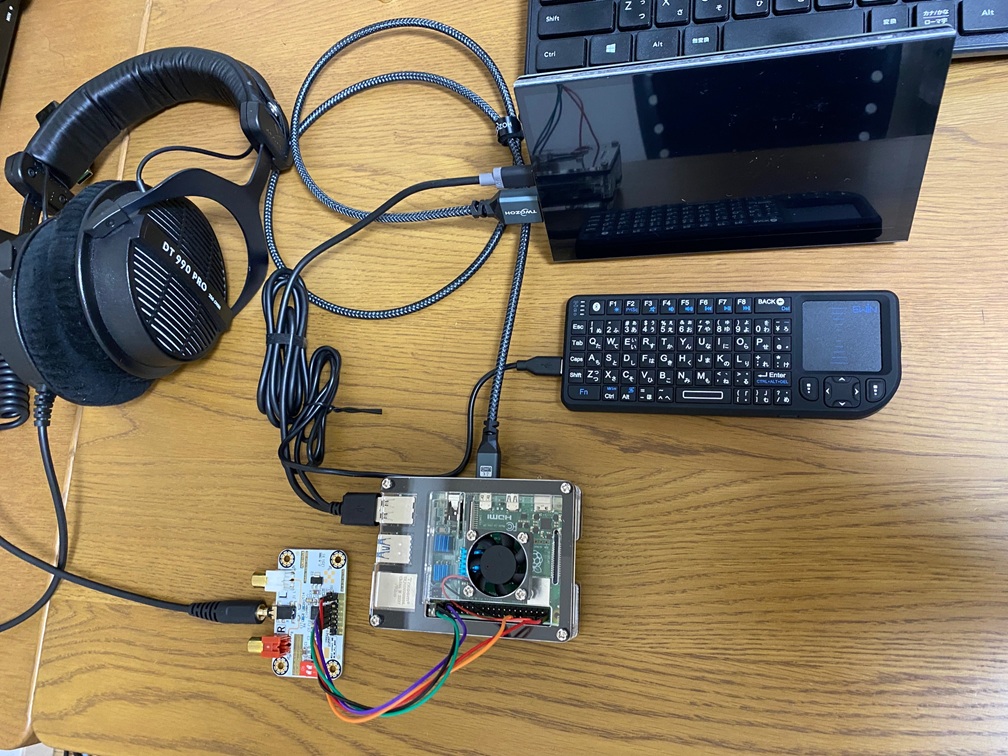

ここまでWebラジオ、MP3、Spotifyまで一通り聴く方法を紹介しましたが、PCや携帯を常時使うので何かいい方法はないかと考えたのがコレ。オールインワン接続です。

タイトル的には一番マッチしているかなと思います。ラズベリーパイと小型タッチパネルだけで完結する接続です。

ラズベリーパイにタッチパネルプラグインをインストールすると、PCやiPhoneが無くてもタッチパネルを操作することで聴けるようになるのでシンプルです。

-1024x665.jpg)

MP3はラズベリーパイにUSBメモリを挿して聴きます。今回使ったのはこちらのUSBメモリです。USBメモリもKIOXIA(旧東芝)です。

■ラズパイ用タッチパネル紹介

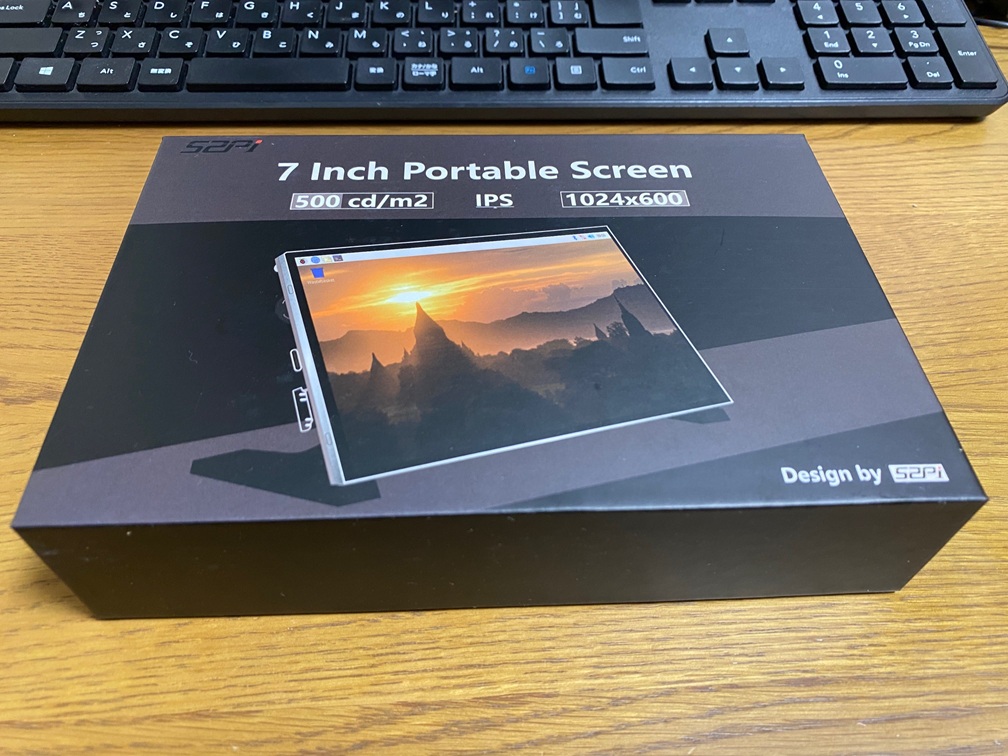

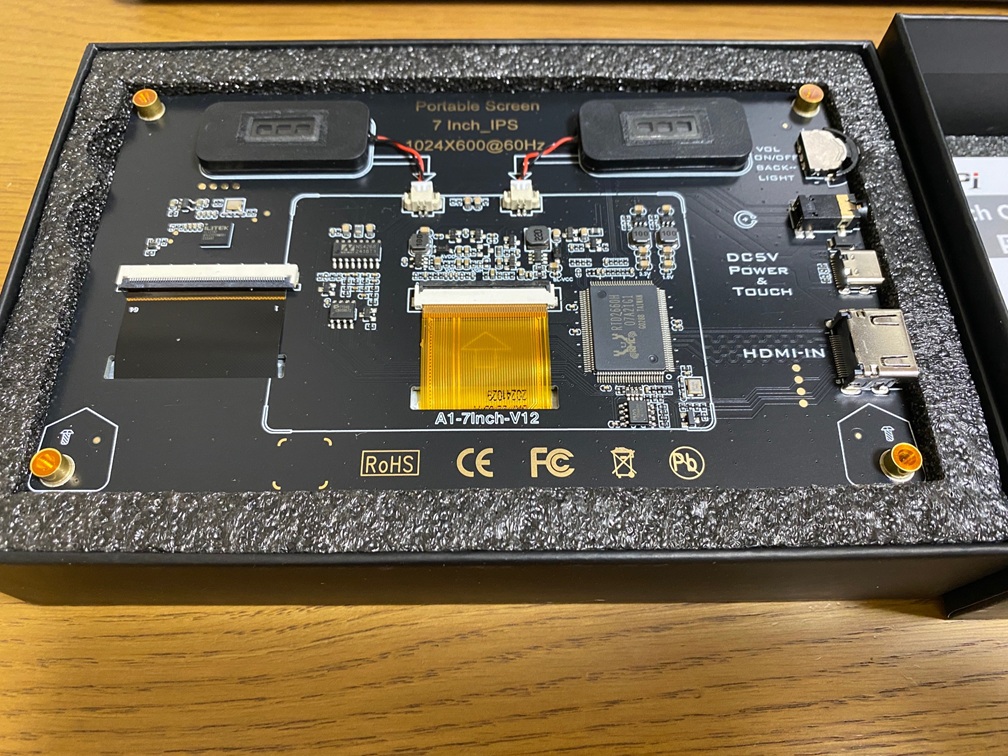

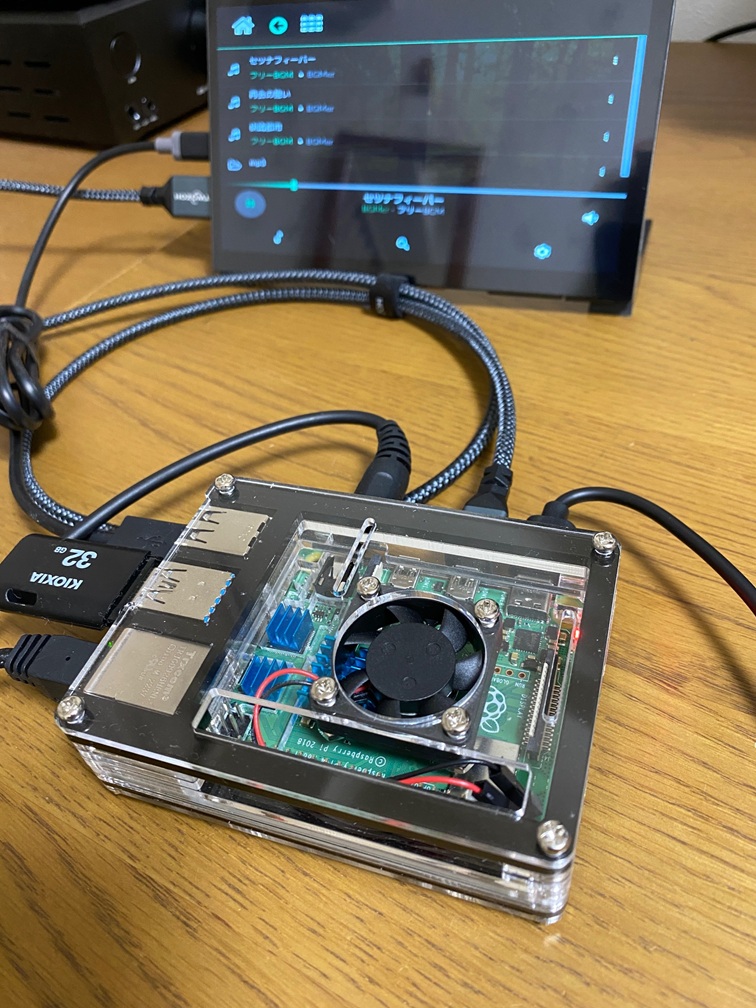

ラズパイ用に7インチタッチパネルディスプレーを購入したのですが、IPS方式で画質が綺麗です。5インチだとちょっと小さくて指で操作しにくそう。外箱はこんな感じ。

背面は部品がむき出しですが、個人的にはこういうの好きですねー。背面の写真右側にUSB-C 5Vを接続して電源供給します。サイドにHDMI端子があるのでラズベリーパイとケーブルで接続しておきます。

注意すべきは電源です。独立した別のACアダプターから電源を供給したらタッチ操作が出来なかったです。仕様なのか電源とディスプレーのケーブルはラズベリーパイからとらないとダメのようです。USBケーブルでタッチ操作のデータがやりとりされているのかなぁ。

ディスプレーを接続して動作させたときの写真です。ちなみに写真のキーボードはラズパイに接続しても動きません(苦笑)

一応、iPhoneにBluetooth接続すると使えました。iPhoneが便利になるかもしれませんが私は使いませんねー。大失敗。2025年買っちまった大賞はコレに決定!!(爆)

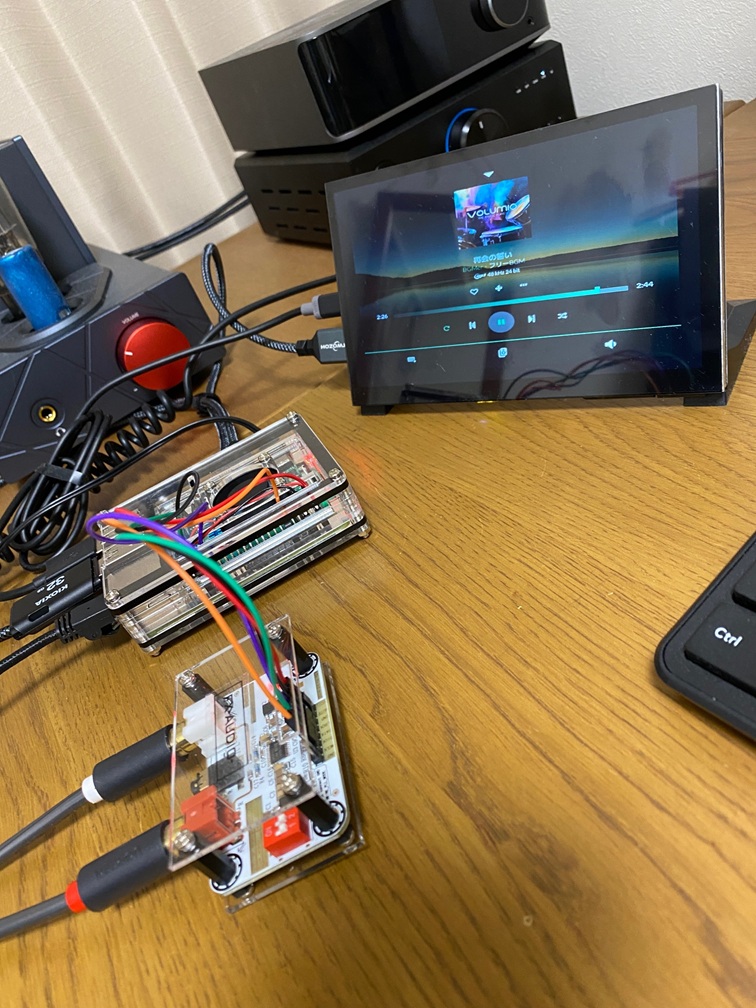

大型画面の付いたミュージックプレイヤーという感じですね。DAPや据え置きオーディオともちょっと違う趣です。ラズパイって、ちょっととっつきにくい感がありましたが、自作派のガジェットかおもちゃって考えるとなかなか面白そうな趣味のオーディオと言えそうです。

こういったディスプレーは一台あると便利そう。

■消費電力を測定する

ラズベリーパイ4との消費電力を電圧電流チェッカーで実測してみます。5V/0.6A(3W)程度でWiiM Pro付属のUSB-C電源(5V/2A)で動作しました。

消費電力が小さい所が良いですね。3Wくらいなら太陽電池で動かして一日中WEBラジオを鳴らすなんて言う事も出来そうです。USBの電流と電圧を測定したのは下記グッツです。USB-CとUSB-AとMICRO USBに対応しています。ケーブルの途中に挿せばよいので一つあると便利。

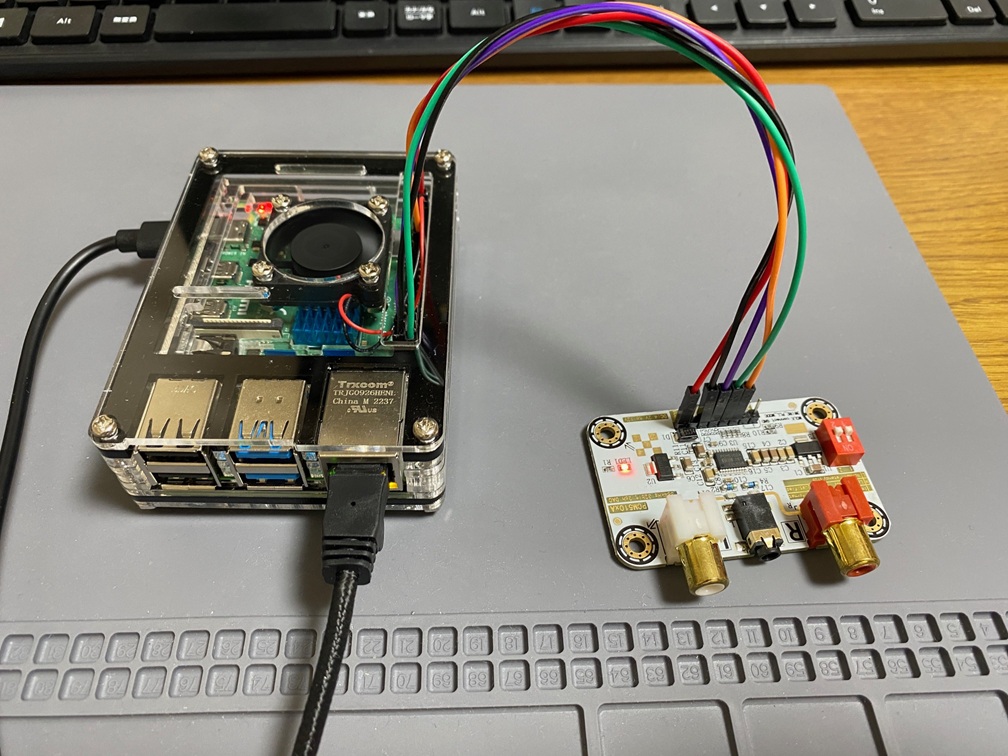

■I2S入力DACについて

それから気になっていたI2S 入力の出来るDAC PCM5102Aを繋いで聴いて見ます。

I2S方式が良いのか分かりませんがちょっと聴いた感じはスピード感があって伸びやかさもあるようです。でも、チャカチャカしていてデジタルっぽい。MP3はかなり良いです。Spotifyは悪くないですが、音が少し詰まったように聴こえてもう一つの印象です。

この辺は良く分からないですね。電源は見直す必要があるかもしれません。それと、途中の引き回したI2Sケーブルに手で触るとノイズが入って動作が不安定になる時がありました。金属ケースに入れる必要があるかもしれません。

NFJさんからリリースされているDACですが、今回はラズベリーパイ4で動作確認しました。

I2S入力DACは結構多くのバリエーションがあるようなので、コレに限らずDAC転がしなんていうのも面白そうです。

DACを入れるケースが無いかなと思って探していたらNFJさんからアクリルケースがリリースされていましたので組み立ててみました。中々カッコイイです。

今回結構買ったなー。物欲全開!!

■ラズパイの音が良い理由

『manotch』高音質化はこれからだけど、何で音が良さそうなのかは聞いてみよっと。VOLUMIOとI2S入力DACのあたりに秘密があるのかな。

VOLUMIO 音質的なメリット

『Geminiさん』Volumioが音質面で有利とされる主な理由は、その設計思想にあります。

- 音楽再生への特化

- Volumio OSは、音楽再生に必要な機能のみに絞って設計されています。

- 一般的なPC(WindowsやmacOS)のように、バックグラウンドで音楽再生と無関係な多くのプロセスが動作することがありません。これにより、デジタル信号処理へのノイズ干渉(「デジタルノイズ」や「プロセスノイズ」と呼ばれるもの)を最小限に抑えることができます。

- ビットパーフェクト再生の実現

- 音楽データをデコード(解読)してからDAC(デジタル-アナログ変換器)に送るまでの過程で、OSによる余計なミキシングや音質変更(リサンプリングなど)を介さず、元のデジタルデータをそのまま伝送する「ビットパーフェクト」再生に対応するよう設計されています。

- これにより、音楽ソースが持つ情報を欠損なくDACに届けることが可能になります。

- ノイズ源の分離

- (特にRaspberry Piなどで自作する場合)Volumioを搭載した再生専用機を、ノイズの多いPC本体から物理的に分離できます。

- 再生機器をオーディオシステムの近くに置き、操作はスマートフォンやタブレット、PCのブラウザからリモートで行うため、リスニング環境にPCの動作ノイズを持ち込まずに済みます。

『manotch』うーん、1.の音楽に特化したOSっていうのはありそうだな。Windowsは良い音を出すのに苦労する感がある。プロセスは良く分からないので切って動かないとやだし。2.のビットパーフェクトはイイね。3.はどうかなぁ。自作PCでもラズベリーパイでもノイズに注意する点は同じかな。特に今回作成したラズパイセットはアクリルケースだしノイズを拾っている可能性が結構ある。この辺は残課題かな。過去WiiMや自作PCで行った対策は使えそうだな。

『manotch』それからIS2入力DACはどうなの?Geminiさん。

I2S入力DAC 音質的なメリット

『Geminiさん』ラズベリーパイ(Raspberry Pi)でI2S(アイ・スクエア・エス、またはアイ・ツー・エス)入力のDACを使用することは、Piを高品質なオーディオプレーヤーとして活用するための最も定番で効果的な方法です。

Pi本体の3.5mmイヤホンジャックからのアナログ出力は、CPUなどと同じ基板上のノイズの影響を受けやすく、また簡易的な方式(PWM)のため音質は良くありません。そのため、高音質を求める場合は外部DACの使用が必須となります。

その外部DACとの接続方法として、USB接続とI2S接続が主流ですが、I2S接続には以下のような特徴があります。

🎵 I2S DACを使用するメリット

- 高音質化(特にUSB接続と比較して)

- ジッター(音の時間の揺らぎ)の低減: I2Sはもともとオーディオ機器内部でのデジタル音声データ伝送専用に設計された規格です。音のタイミングを決めるクロック信号と音声データ信号が別々の線で送られます。これにより、原理的に時間軸のズレ(ジッター)が発生しにくく、純粋なデジタルデータをDACチップに送れます。

- ノイズの分離: USB接続の場合、Pi本体の電源ノイズやCPUが発する高周波ノイズがUSBケーブルを通じてDACに伝わりやすいという課題があります。I2S DAC(特にPi専用のHAT基板)は、Piからのノイズを分離・クリーン化する高品質な電源回路を搭載していることが多く、ノイズの影響を抑えやすい設計になっています。

- システム構築の簡便さ(HATの場合)

- 多くのI2S DACは、PiのGPIOピンヘッダに直接差し込むHAT(Hardware Attached on Top)と呼ばれる拡張基板の形で提供されます。

- これにより、USBケーブルや追加の電源ケーブルが不要になり、PiとDACが一体化した非常にコンパクトなオーディオプレーヤーを構築できます。

- CPU負荷の低減

- USB接続に比べて、I2Sでのデータ転送はPiのCPUに余計な負荷をかけにくいとされています。オーディオ再生処理にリソースを集中できます。

🎧 音質の傾向

I2S DACを導入することで得られる音質は、使用するDACチップや基板の設計(特にクロック精度やアナログ回路)によって大きく左右されますが、一般的に以下のような傾向があります。

- 高いS/N比(クリアさ): Pi本体からのノイズの影響を受けにくいため、背景のノイズ感が減少し、非常にクリアで見通しの良い音になります。静寂の中から音がスッと立ち上がるような感覚が得られます。

- 高い解像度と分離: ジッターが少ないため、音の輪郭がぼやけず、個々の楽器の音やボーカルの細かなニュアンス(息遣いなど)まで聴き取りやすくなります。

- 正確な音場と定位: 音の時間軸が正確であるため、ステレオイメージが安定します。音場(サウンドステージ)が広く、どの位置でどの楽器が鳴っているか(定位)が明確になります。

『manotch』なるほどねぇ。しかし、I2S方式だからといっても使いこなしなんかでも良し悪しが出そうなところはデジタル回路的に同じ気がする。でも、クリアな感じはあるように思う。なんでかなー、VOLUMIOとI2SDACの良い所なんだろうなぁ。

■総括

さて、如何だったでしょうか。ラズパイオーディオ面白そうでしょう!今回はさわりだけで終わってしまった感じなので、機会があったら続きにチャレンジしたいと思います。アレもやりたいコレもやりたい。(苦笑)

価格もリーズナブルですし、『大人の週末工作』にはうってつけの『趣味のオーディオ』と言えるのではないでしょうか。買って良かったと思います!

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

ラズベリーパイ4ですがメモリーの搭載量で価格が変わるので注意が必要です。

この書籍でオーディオ機器も出来そうだと分かりました。当面ネタには困らないな(笑)

オールインワンタイプのキットを購入するか迷いましたが、基板だけ買って右往左往するのも一興かと思い基板だけ購入することにしました。買い忘れがない点ではオールインワンのスターターキットの方が良いと思います。

タッチパネルは7インチ以上が良いと思います。それ以上だと置き場所に困るかなぁ。

電流電圧計は1台あると便利です。リアルタイムで表示できます。電力も表示されますよ。

I2S入力DACですが、一聴の価値はあると思います。

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村