こんにちは、manotchです。オーディオ電源強化4周目をまとめてみたいと思います。

上流電源って何ぞや?って所からですが今やってるネットワークオーディオで上流となるとルーター、スイッチ、ハブ、のあたりと個人的に定義しておこうと思います。ネットワークストリーマーまで入るのかなぁ。この辺手が付けられていませんでした。

目次

- 1 ■音の静寂さを手に入れよう

- 2 ■1周目。電源沼エントリー編 沼へようこそ!

- 3 ■2周目。PCオーディオ編 色々問題あり

- 4 ■3周目。超ローノイズ電源編 嫁の結論

- 5 ■オーディオ電源強化体系図

- 6 ■上流電源用鉛バッテリー購入

- 7 ■当ブログ名物、オーディオ擬人化

- 8 ■上流電源の接続方法

- 9 ■バッテリー電源の可能性

- 10 ■電源強化に必要なもの

- 11 ■バッテリー充電方法を考える

- 12 ■脱線『咲』を観る

- 13 ■バッテリー充電器2個で実働させる

- 14 ■注意点

- 15 ■ネットワークストリーマーWiiM Ultra導入

- 16 ■総括。上流電源やって分かった事

- 17 ■予告。超低インピーダンス電源編

- 18 ■スチロールコンデンサで遊ぶ

- 19 ■最後に

■音の静寂さを手に入れよう

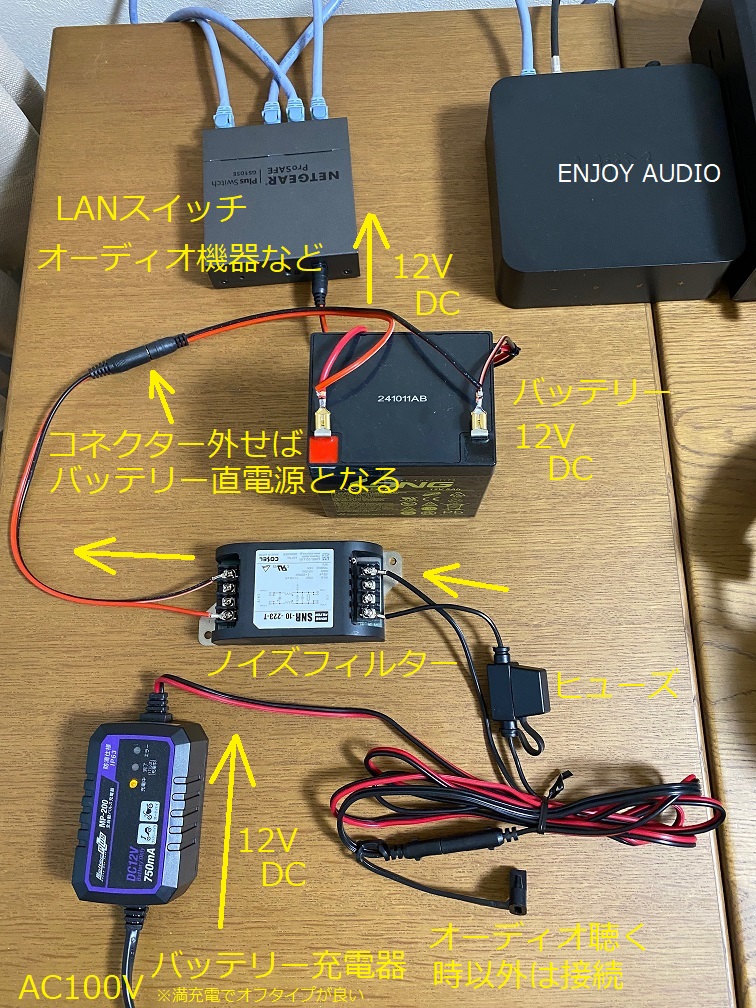

実験中の様子です。YAMAHAルーター、NETGEARスイッチやバッテリー(鉛、ニッケル水素)などがおいてあります。

ルーターやLANスイッチの電源を元々付属しているACアダプター(スイッチング電源)からノイズの小さいリニア電源もしくはバッテリー電源に接続して聴くというものですが結論から言うと音はかなり良くなると思います。電源ノイズが極めて小さいためか背景が静かなんですよね。

PCオーディオってCDに比べて静寂さが出ないのはなんでかなー。と以前から不思議に思っていたのですがどうやらCDに比べると結構複雑なようです。

LANスイッチやルーターなど色々な機器や配線が必要だったり、OSやらソフトの動作もあるしで中々良い音を出すのが難しいかもしれません。

バッテリー電源などは充電が面倒ですがそれを補って余りある音質の改善効果があると思います。充電問題さえ解決できれば・・・。という感じ。でも、オーディオ愛があれば大丈夫!後で回路や動作方法など公開していきますので興味のある方は参考にしてみて下さいね。

さあ、レッツ・オーディオ電源沼!

と、そのまえにちょっと過去の記事の振り返り。まだ見ていないよ!って方はこっちからどうぞ。

■1周目。電源沼エントリー編 沼へようこそ!

さて、1周目は電源強化(ACアダプター編)という事で一般的な傾向と対策から始まりました。対策可能なものが多いので電源沼へのエントリーには最適。

■2周目。PCオーディオ編 色々問題あり

2週目は電源強化(PCオーディオ編)という事で自作PCの電源強化に取り組むことに。ちょっとマニアック。具体例を挙げながらやったので自作が出来る方は参考になるかもしれません。PCオーディオは問題が多いです。つまり面白いってことです。

■3周目。超ローノイズ電源編 嫁の結論

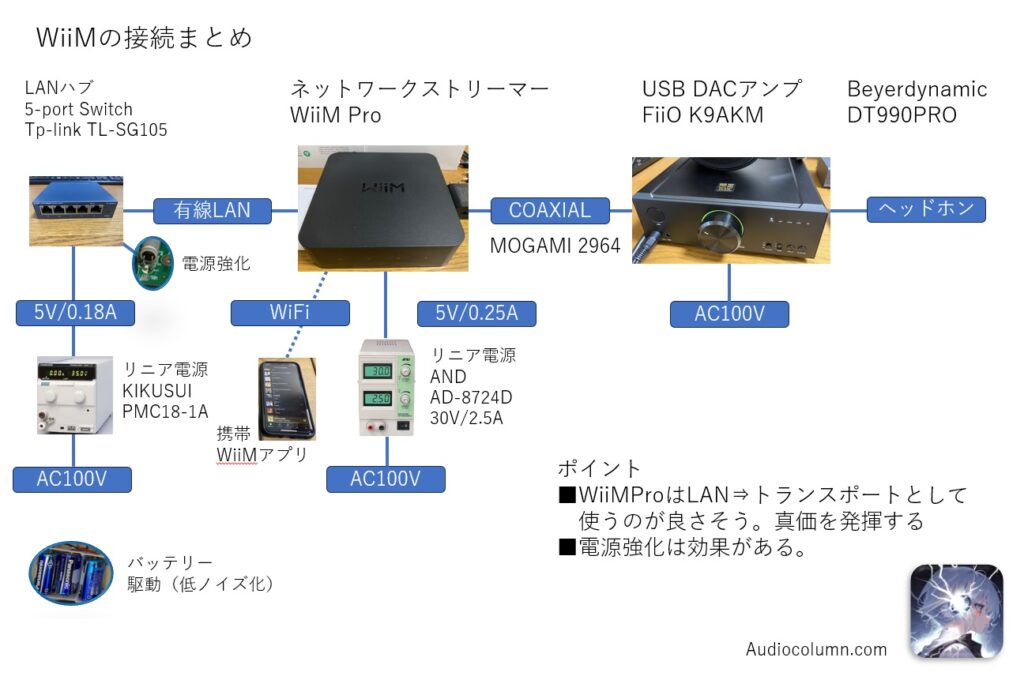

WiiM ProをMy New Gearしてサブスクを楽しんでいるという記事を書きましたが音質対策でLANハブの電源をリニア電源に交換したりしたわけですが、やっぱりこれが中々音が良かったのです。超ローノイズ電源を作成したり、バッテリーの特性を見たりと様々な実験を行いました。

電源の定数検討方法も記事にしましたので興味のある方は見てくださいね。

図で言う所のLANハブの所のリニア電源に変えたりします。WiiM Proでも試しましたがどちらも効果がありました。そうなるともっと上流の電源もリニアかバッテリー電源にすることで良くなるんじゃないでしょうか。コレは楽しみ!

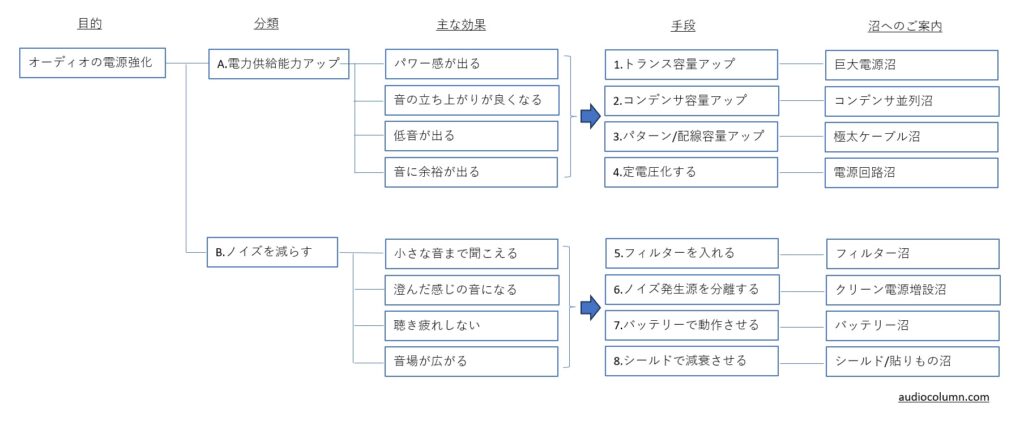

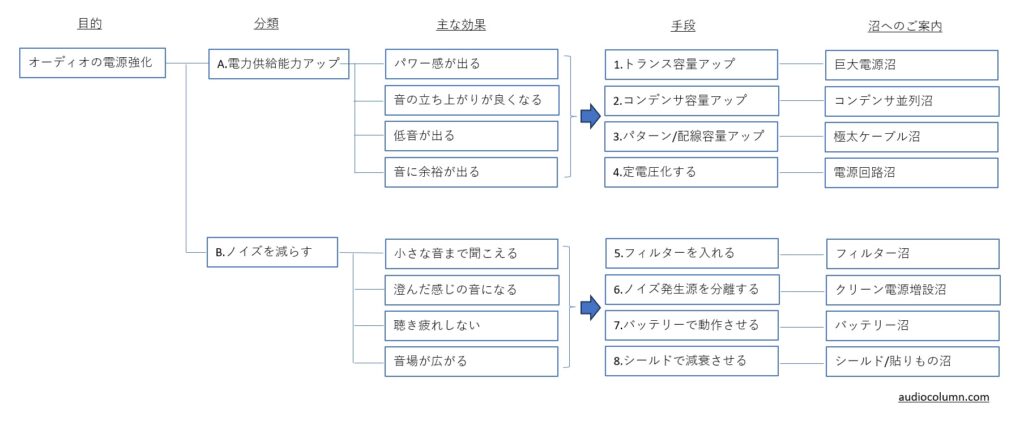

■オーディオ電源強化体系図

という事で以前、オーディオの電源強化をまとめた図がこちら。大きく分けると二つ。一つはAの電力供給能力アップとBのノイズ低減になると思います。今回のテーマは上流をローノイズな電源にしようということなので7.に相当します。(リニア電源は記載が無いですが7.という事にしておきます)

バッテリーのいい所は内部抵抗が小さいので電流供給能力が高く、スイッチングもしないのでノイズも極めて小さいという電源に必要な能力を二つとも兼ね備えている所でしょう。基本的にポテンシャルが高いです。

■上流電源用鉛バッテリー購入

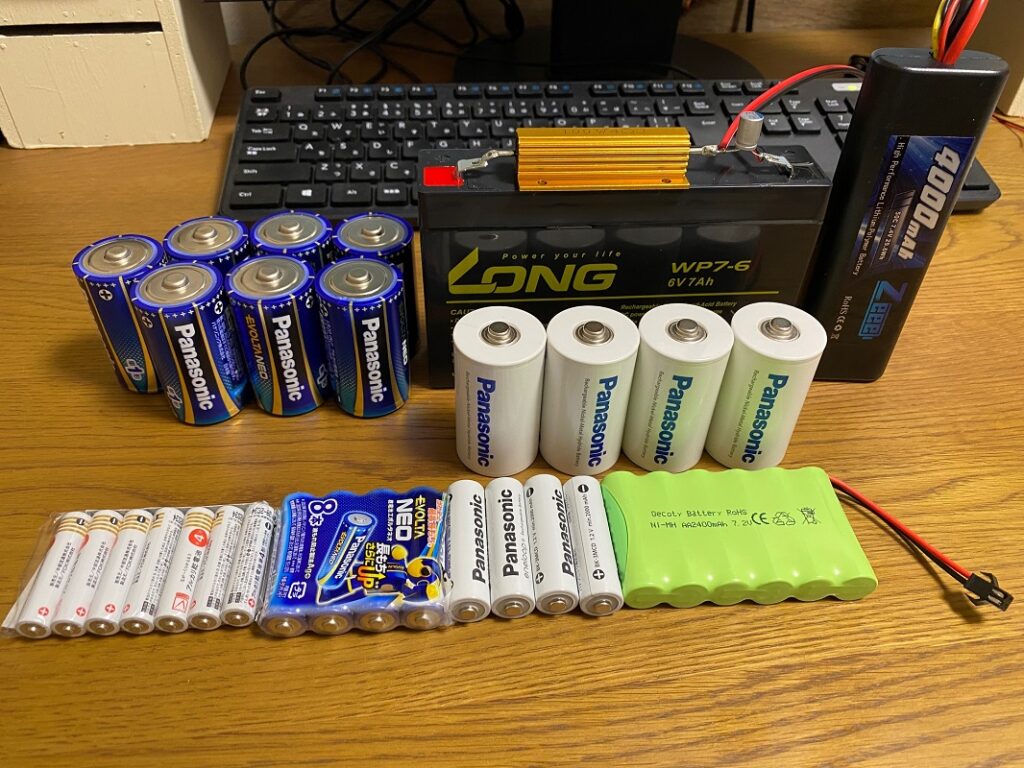

以前ですが超ローノイズ電源編の時に既に各種バッテリーを買い集めていました。はい、こちら!

じゃーん(満面の笑み)

このときは単三×4本のニッケル水素充電池をWiim用(5V)に使っていたわけですが、今回はルーター、スイッチ類という事で電源は12V系に統一しています。ここは意外と重要です。LANスイッチは5Vタイプもありますので、DC12VのACアダプターを接続できるタイプを購入しておきましょう。電源を代わりにバッテリーで供給してあげます。例えばNETGEAR社のLANスイッチは下記になります。

鉛バッテリーも各種ありますがオートバイ用の比較的小型なものでこんな感じのバッテリーを購入してみました。

| ブランド | ロング(Long) |

| サイズ | 高さ101 ㎜ 幅70 ㎜ 長さ90 ㎜ |

| セルの数 | 6 |

| 端末 | F2ターミナル |

| メーカー | ロング(Long) |

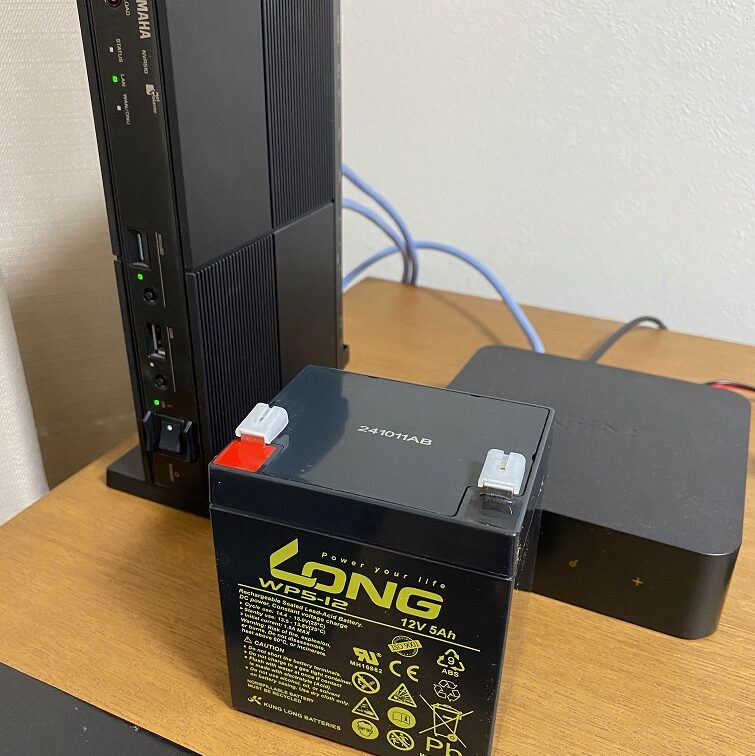

この写真はLONG社の12V/5Ahの製品。メジャーな電池の台湾メーカーのようです。安価な割に性能が良いのでUPS(無停電源装置)にもよく使われているようです。

これくらいの大きさなら比較的どこにでもおけそうですね。内部抵抗も19mΩと非常に低いです。しかし重さが1.9Kgもあるので結構重い。

使用するルーターはYAMAHA NVR510ですが電流は実測で0.34Aでしたので満充電で14.7時間もつ計算ですが実際はまぁ半分くらいで使うとして7時間くらいを見ておきます。一日に7時間くらいオーディオを聴ければ十分かな。後は寝ている間に充電しておけば毎日使えそうです。

バッテリーまた買っちゃったよ!こうなったら擬人化でもしよっと。何かムチムチな感じだよ!

さて、上流電源編ですが記事を書くのに時間がかかっています。理由はこちら!

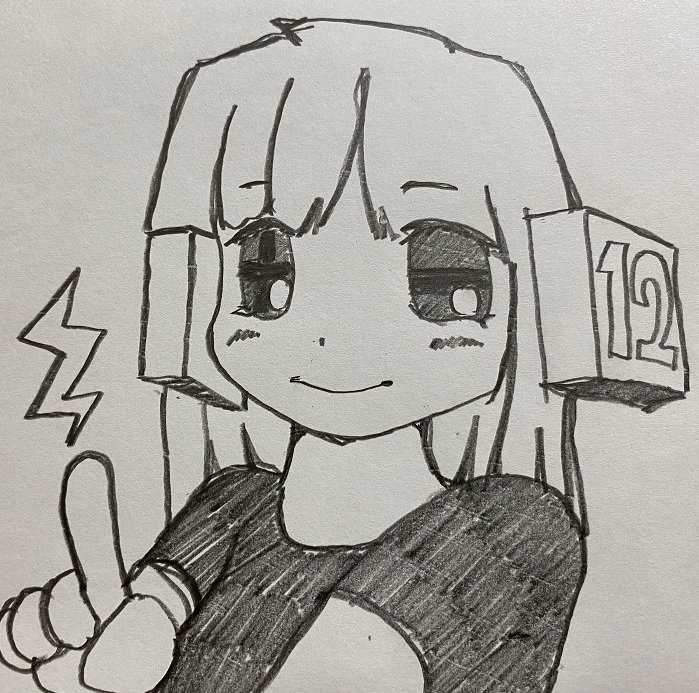

■当ブログ名物、オーディオ擬人化

『manotch』バッテリー買ったしそろそろ擬人化しておこうかな。バッテリーちゃん、何か決め台詞考えておいてね。

『バッテリーちゃん』君のハートにイナズマショート!(爆発)

『manotch』怖いわ!(笑)

擬人化の記事の時は擬人化の出来が重要なのです。うまく描けたかではなく、気に入ったキャラクターや世界観が描けたかどうかなのです。

アレ?オーディオの記事より時間がかかっていない!?

ところで、最近購入した2つの鉛バッテリーですが、結構重くて大きい。そして音はというと静寂感があって低音がどっしりした感じ。その影響か結構太目ちゃんのキャラクターに。耳から12Vバッテリーがぶら下がっていて指からは稲妻放出というデザイン。能力者かこれは。放出系か、はたまたロギア系※か?!むぅ、その設定面白いな。使える!

※『放出系』、『ロギア系』で検索してね!

※瞳を見てください。+と-になっています。しかし、なんかピンとこない。うーん、うーん。

■上流電源の接続方法

そうこうしている内に正気に戻りました。オーディオ系ブログに戻りましょう。

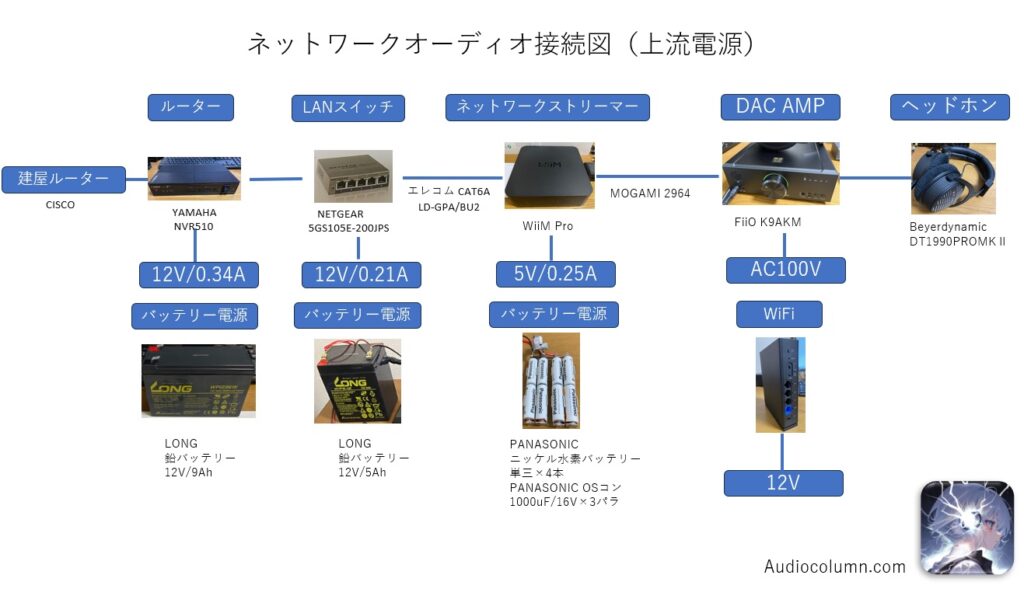

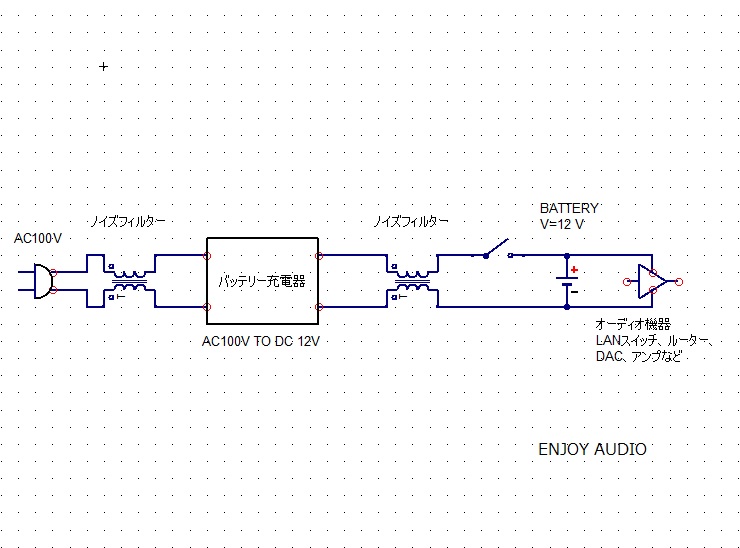

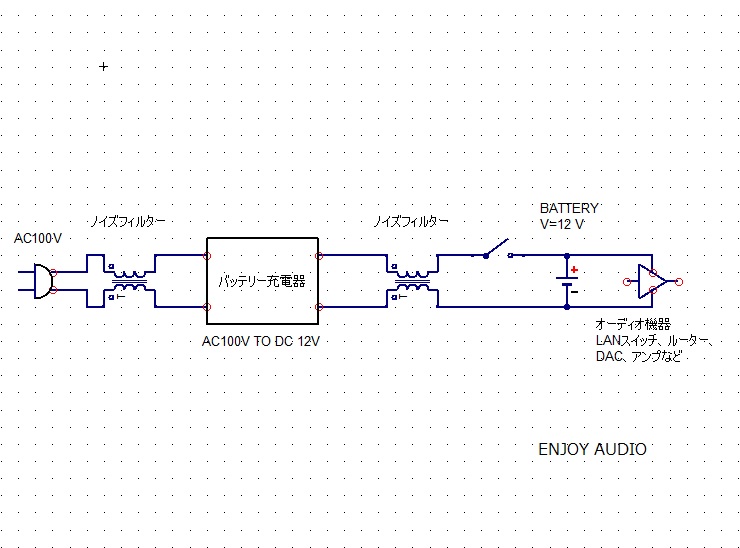

あれこれ変えていると分からなくなるので現在の接続を図にしておきます。

上流の鉛バッテリー電源化ですが、場所を結構とる事とリニア電源並みに重いのは弱点と言えそうです。 低ノイズな上流用電源をどこかのメーカーさんがリリースしてくれるといいなぁ(ボソッ)

ルーター、LANスイッチ、ネットワークストリーマーなどの平均消費電流は0.21A~0.34Aということでそこまで大きくはないのでバッテリー電源が使える状況になってきます。

ルーターとLANスイッチは両方12Vなので12Vバッテリー1個でそれぞれに分配して給電しても動作します。実験した感じはバッテリーは2個使って独立でそれぞれの機器に給電した方が良さそうに思いました。共通の電源にすると少し音の出が悪いというか違和感があったので。

その代償ですが個別に充電するので更に手間がかかることに。オーディオ愛があればいけるんでしょうか(苦笑)

5Ahと9Ahの2つがありますが0.35Aとして満充電で14時間と25時間持つ計算ですが半分としても7時間と12.5時間くらい使えそうです。これなら大丈夫そうかな。

■バッテリー電源の可能性

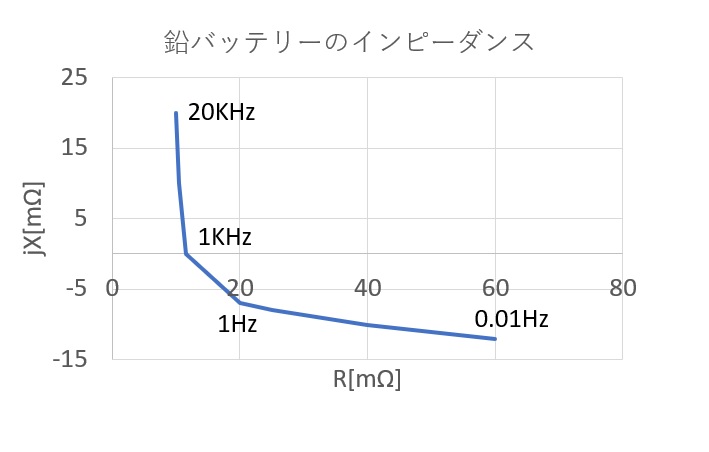

ここでバッテリー電源の良さの一つ、インピーダンスが非常に小さいところを提示しておきたいと思います。インピーダンスが小さいほど電流の供給能力が高いと考えればよいと思います。音に余裕が出て鳴りっぷりが良くなるイメージです。

鉛バッテリーの文献を参考に大体こんな感じというのをグラフにしました。はい、こちら!

全体的にインピーダンスが小さく優秀な感じですが面白いのは1KHzから20KHzのインピーダンスが急上昇しているのと1HZ以下のDC領域でも上昇がある所です。 どのような電源にするかヒントがありそうです。バッテリーって化学反応なので20KHzのように周波数が高くなるとインピーダンスがどうなるか疑問があったのですがこれなら良さそうです。でも1KHz以降の急上昇はちょっと気になりますね。

更にDCに近い領域から20KHz以上まで低インピーダンスにしたかったらコンデンサバンクのようなインピーダンスを下げる回路を入れる手もありますが、何かしら付けた部品のキャラクターが出るのでとりあえずシンプルに何も付けずに実験してみようと思います。

■電源強化に必要なもの

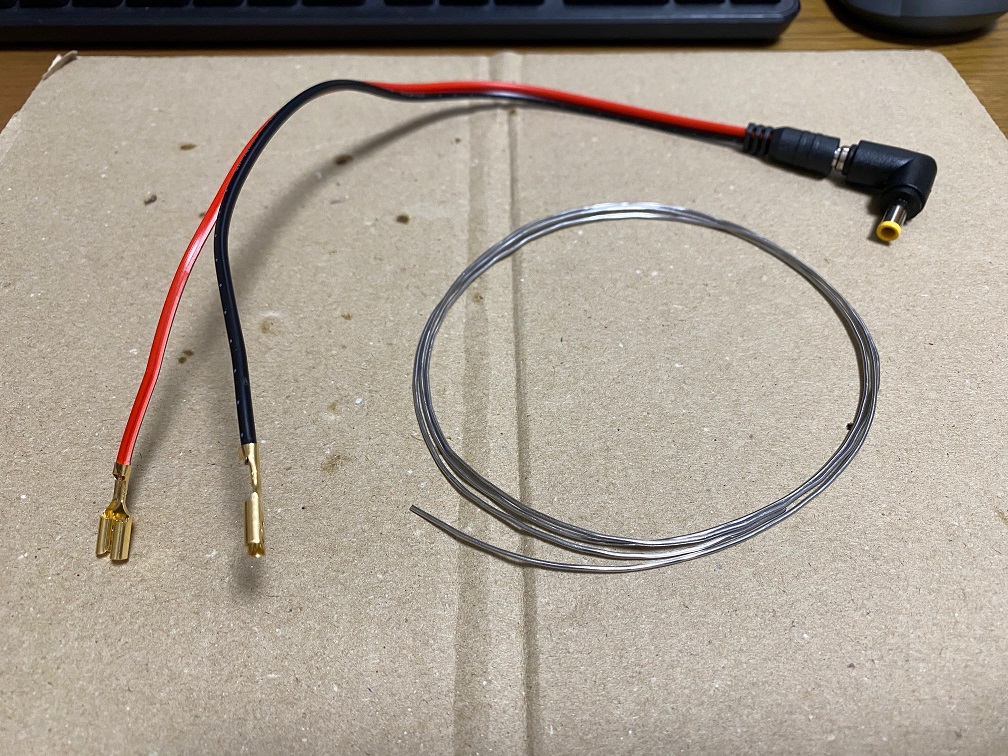

上流に使うバッテリー電源はシンプルなんですが、いくつか必要なものがありますのでメモっておきます。まずはDCコネクターと電源ケーブル類。自作するか市販のものを使っていきましょう。

バッテリーやルーター間の電源接続に使います。このタイプは片側がDCコネクタのオスかメスが選べます。反対側はむき出しの線になっていてこちらはバッテリーの端子などにコネクタを介して接続します。

バッテリー側の端子には写真のような平型端子を取り付けます。カシメ工具を使っても良いですが無い場合はラジペンなどで絞めてハンダ付けしておきましょう。ケーブルが抜けてどこかとショートすると怖いです。

ハンダで音が変わることがあるそうですが写真は著名なケスター44というハンダです。音は他と聴き比べたわけではないのですがさっと溶けやすくて光沢がキラキラで綺麗です。ハンダ付けしていても気分が良いですね。最近はこれでハンダ付けしています。

忘れちゃいけないのがヒューズです。鉛バッテリーの検討では必ず2~3A程度でもいいので入れておきます。不測の事故によるショートが怖いです。ヒューズは結構抵抗がありますがそんなこと言ってられません。万一ショートして溶断しても交換すればOKです。何事も安全が第一。

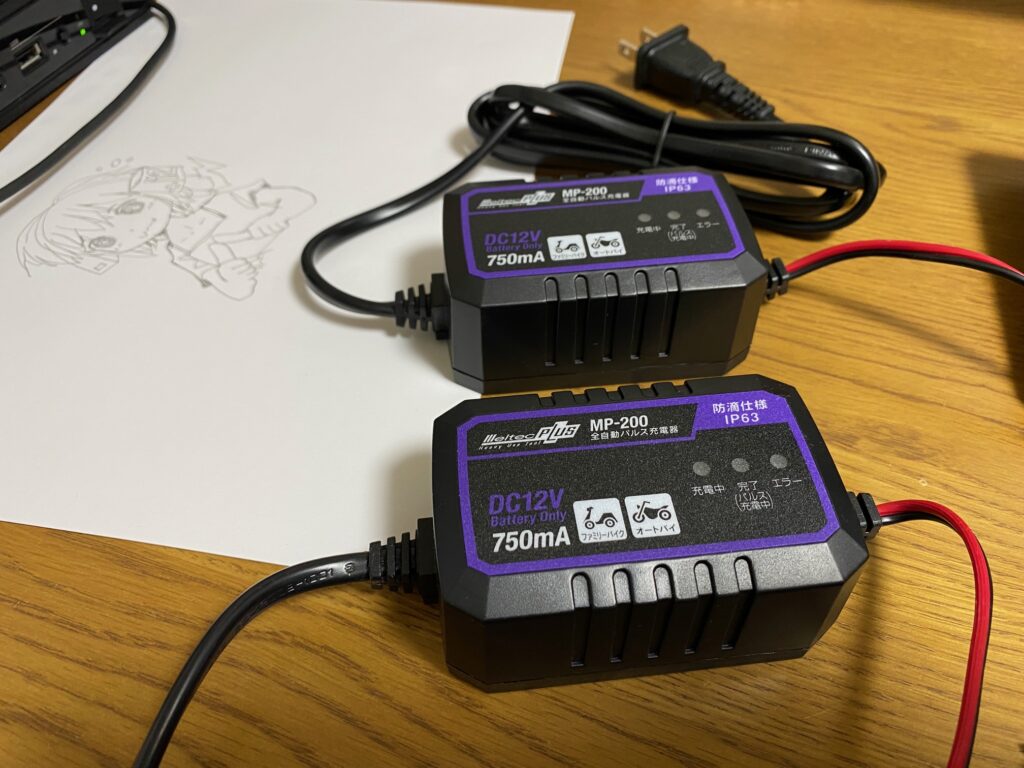

バッテリーの充電器は12Vで0.75Aの下記を使用しました。定格の0.75Aというのは最大で0.75Aのようです。

■バッテリー充電方法を考える

一番シンプルなのはバッテリーが無くなってきたら、ルーターやLANスイッチの電源から外してバッテリー充電器を接続する方法です。これはこれで良いんじゃないでしょうか。もし興味のある方がいたらこの方法をお勧めしておきます。

しかし、端子の抜き差しは面倒です。何かうまい方法無いかなーという事で下記の回路をベースに繋ぎっぱなしでも充電出来て、且つバッテリー電源のように動作する方法を実験してみます。

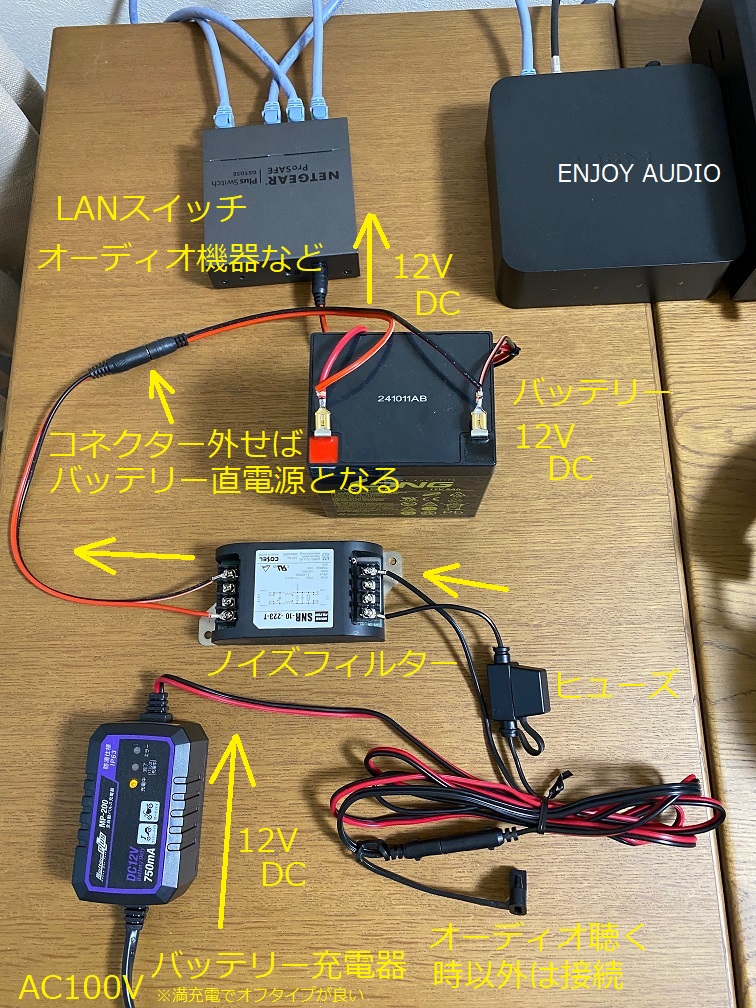

これを実現した一例が下の写真です。

購入したバッテリー充電器ですが、定電流で充電するタイプで満充電後はパルス充電といって1KHzくらいの少し高いリップルが乗った電圧を時折印可する事で満充電を保つようです。逆接防止や加熱、過電流といったプロテクションが一通り付いていますのでひとまずは安心です。

しかし、パルス状の電圧がかかるので上の図でいうところ、バッテリーを経由してオーディオ機器に悪影響が出る可能性があると思いました。そこでノイズフィルターを入れてパルス状の電圧を少し落としてみます。オシロで確認するとフィルター後は150mV程度のなだらかなリップルのようです。これくらいなら動作的に問題なさそうです。この辺は自己責任ですね。

■脱線『咲』を観る

今回の記事、いつもより時間がかかっています。理由はこちら!『咲』(アニメの方)です。麻雀の能力バトル系な感じですが何でも原作の方が完結したという話が流れてきたのでどんな話だったかなぁーとアニメの方も全話観てみました。

・・・お、面白い。麻雀分かりませんけど(苦笑)キャラクターの立て方や生い立ち、エピソードも丁寧に書かれていて好感持てます。うー『ロン』、役満です!って言って見たいなー。カッコいい。しかし、そもそも役満がどれくらいの手かって分っていないんですよね(汗)

著作の小林立さんですが当時から可愛い女の子描くなーと思ってメールしたらなんと返事が返ってきたことがありました。その後、まさか麻雀マンガを描いていらっしゃるとは思いませんでした。原作も読んでみたいなー。

と、いつものように脱線したことろで本題に戻ります。

■バッテリー充電器2個で実働させる

オーディオ向けにバッテリー電源をやって見ようと思うと充電器をどうするかが課題になると思います。写真はLANスイッチをバッテリー駆動させたときの結線です。普段オーディオを聴かないときは充電して音楽を聴くときは写真のコネクターを外せばバッテリーのみの駆動に切り替わります。

音楽を聴くときもコネクターを外さずに聴ければ充電するたびにバッテリーを外して充電する手間が省けていいかなと思って考えた回路でしたが、やっぱり充電回路を接続すると音に違和感が出ます。ループ(電流の経路)が増えるからかなぁ。個人的な好みかもしれませんがこのループが多くて電流経路が複雑になる系の対策が私はあまり好きではありません。何かちょっとおかしな方向に行く感じがあるんですよね。

忘れて聴いているときもあるんですが、アレ?おかしいなぁという感じで接続を見ると繋がっている。(苦笑)

DC12V供給のところに挟んでいるノイズフィルターです。COSEL製ですね。DC用とAC用があるので注意。経験則ですがフィルター類を入れるとノイズ感が減るのですが、音の方はやや力感が減ってマイルドな感じになります。一長一短かな。ただ、この回路は外せばピュアなバッテリー電源になるのがメリットです。

回路的にはバッテリー充電器が一種のスイッチング電源なのでノイズフィルターを通してから電源供給するわけですがフィルターの減衰量が-20~30dB程度だったと記憶していますので減衰量が足りていないかもしれませんね。ノイズフィルター自体が一種のアイソレーター(回路と回路の干渉を減らす回路)として効くと思うのですがAC100V系からくるノイズを完全にカットできるわけではなさそうです。もっと減衰させた方がいいのかなぁ。

それからAC100Vとバッテリー充電器の間にもノイズフィルターを入れていますがこちらはバッテリー充電器のノイズをAC100V系に回さない意図で入れています。

面白いのはこの回路、バッテリーと充電器とで電源を供給しているせいかバッテリー電源の良さも出ている感じです。どうも上流電源にインピーダンスが低い電源をつなぐと低音が出てくるように思います。低音が出てくるという表現ですが低音の量が増えるというより低音がしっかり出て明瞭に聞き取れるという感じです。LANスイッチもデジタル回路だと思うんですがこの辺は良く分からない領域です。

それからコネクターを外してバッテリーのみの電源になるとバックに静寂さが出てきます。音の出方も自然で良いです。ぜひ聴いて見て欲しいですね。

さて、先ほどの充電器を2個にしてLANスイッチとルーターそれぞれに同じ2回路構成にして接続してみます。

音楽を聴くときはコネクターを抜くだけです。音はかなり良いですよ。しかし、机の上がごちゃごちゃしてきました。そろそろキレイにしたい(苦笑)

■注意点

ところでさっきご紹介した充電器、最大で0.75Aと書いてあるんですよね。その為、インターネットしながら並行してLANスイッチの充電をしていると満充電まで結構時間がかかるようです。例えば0.75Aで充電してもLANスイッチが0.2Aくらい消費しているとすると差し引き0.55Aしか充電できないことになります。5Ahのバッテリーなら9.5時間くらいは充電がかかることになります。これは想定外。

時々、テスターで電圧を測っていると充電不足で11Vくらいに低下しているときがありました。車載用のバッテリーだと12V以上は欲しい所です。

そこで購入してみたのがこちら!先ほどの充電器メーカーの3Aバージョンです。

こちらは3Aまで充電できると謳っていますので充電が速そうだと思い購入してみました。

しかし、一点問題が発生したのです。

ん?なんかシュワシュワ音がするなぁ。とバッテリーに近づくと何か炭酸がはじけるような音がするのに気が付きました。なんだろコレ。ちょっと怖いかも。

うまく録音できていませんが8秒から10秒のあたりパシパシした音が聴こえるでしょうか。気が付いたときから時間がたっていますので充電は切っていますが充電中はもっとシュワシュワした感じの音でした。

どうやら過充電すると水素が発生して音が出る場合があるようです。とは言ってもこの車載バッテリー、密閉タイプで水素が出ても吸収されるようです。過充電しなければこういった音は出てこないようです。

充電器の取説を見ていて気が付いたんですが、充電の最大電流以外にも気を付ける点があってそれは充電に対応した電池の容量が何Ah~何Ahという制限がある事です。3Aタイプの充電器は21Ah~36Ahと書いてあったので大分オーバーしていました。その為、バッテリーの充電をする場合適応以外の充電器を使用するのはお勧めできないですね。

最初に購入した0.75Aタイプは2.3Ah~20Ahに対応しているようです。手持ちのバッテリーは5Ahと9Ahですのでどちらも大丈夫かな。その為、5Ahだとちょっと足りなくて9Ahくらいのバッテリーを寝る前に充電開始して次の日の聴く前までに満充電を目指すのが良さそうに思います。これくらいの容量があれば多少充電を忘れても良いですね。

■ネットワークストリーマーWiiM Ultra導入

ところで7月に入ってネットワークオーディオのステップアップという事でWiiM UltraをMy New Gearしました。その時の顛末はこちら!

WiiM Ultraって元々音も良くて非常に良いパフォーマンスだと思ったのですが、分解したときに外部電源化が可能そうということで思い切って少し手を加えることで高音質化をはかることが出来ました。やっぱり電源は重要なんでしょうね。

ネットワークオーディオの接続系も変わりました。はい、こちら!変更点はネットワークストリーマーがWiiM Ultraに変わった事、LANスイッチがNetGearからYamahaに変わった事などがあります。いずれもリニア電源もしくはバッテリー駆動できるよう手を加えています。変態的構成という説もありますが、普段はリニア電源を接続し、じっくり音の差を比較したいときなどはバッテリー電源というように使い分けています。

-1024x587.jpg)

■総括。上流電源やって分かった事

さて、これはたびたび遭遇したので気が付いたことなんですが、もしかして電源って『ノイズフィルターを入れてノイズ対策するより元々ノイズの小さい電源を採用し、ノイズ対策しない方がいいんじゃね?』です。まぁ、中々そううまくいかないんですが・・。

言われてみるとそんな気がしますね。バッテリー電源はその点、ノイズ対策する必要が減る分回路もシンプルになるので音の鮮度も高い感じがします。余りパーツをくっつけると良く分からなくなるのでしばらくバッテリーのみで何もつながず聴きました。

バッテリー電源に電圧を測る時だけ12Vのデジタル表示が出来るディスプレーを貼り付けました。そろそろ充電が必要かなー。というときにチェックします。結局、充電器をそばに置いていると邪魔なので全て外して必要な時だけ引っ張り出して充電しています(汗)

うまくノイズ対策すれば、効果もあるのですがそもそも音質を悪化させないようなノイズ対策自体が中々難しい。あちらは良くなるけど、こちらが悪化したりして一長一短になる事も。ネットワークオーディオって接続系が複雑なのでその時は良かったけど、後々考えるとそうでもなかったという事がありそうです。

LANケーブルでも変わってしまうし、音が変化するパラメーターが多いんですよね。時間がいくらあっても足りない!(苦笑)

■予告。超低インピーダンス電源編

上流電源編も長くなったのでここで一旦クローズしたいと思います。ただ、残課題も残っています。

以前の記事でまとめた体系図がこちら!最近ではB.系統の超ローノイズ電源に取り組んだわけですが、これともう一つ双璧をなすのが超ローインピーダンス電源になると思います。体系図の分類で行くとA.電力供給能力アップの方ですね。

B.ノイズを減らす電源や対策を行ってきたわけですがA.も面白そうです。A.は結構物量作戦的な感じになるかもしれません。つまりお金がかかる!ヤバいヤバい。時間とお金があるときにチャレンジしたいと思います。(苦笑)

しかし、その前に買いたいものっていっぱいありますよね!アレとかコレとか(破産確定)

■スチロールコンデンサで遊ぶ

上流電源がどこまでの領域かなんとも言えないのですが、おまけでWiiM Ultraの電源に直でスチロールコンデンサをパラで付けて遊んでみました。内部電源に手を入れるメリットは何と言ってもメイン電源回路と距離が近いこと!インピーダンスを低くしようと思ったら距離が近いことが一つのポイントになります。外部電源は簡単に付けられていいんですが何分遠いので音質改善効果は落ちる方向のようです。

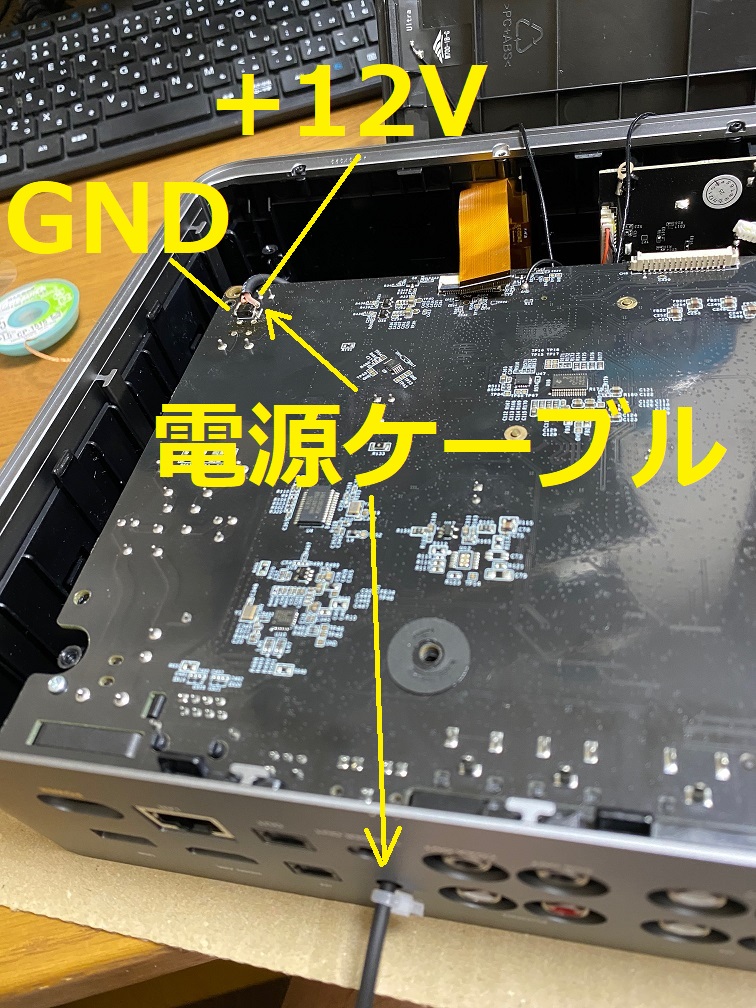

WiiM Ultraの底板を外したところに外部に電源が接続できるよう電源ケーブルを引き出してあります。逆接防止の面実装ダイオードがハンダ付けされています。その隣にメインの電源コンデンサがありますので直で足の所にスチロールコンデンサをパラになるようハンダ付けしてみます。

こんな感じ。最短経路で接続。

スチロールコンデンサは秋月電子で1個20円で購入しました。秋月電子のサイトに説明があります。

Faithful Link社のスチロールコンデンサ(ポリスチレンフィルム)。スチロールコンデンサは誘電正接(tanδ、タンデルタ)が良好でひずみも少ない為オーディオ回路に使用されています。

■主な仕様

・種別:スチロールコンデンサー

・シリーズ:PSR

・静電容量:0.01μF

・定格電圧:50V

・容量許容差+:10%

・容量許容差-:10%

・動作温度min.:-40℃

・動作温度max.:70℃

・電気的接続:ピン

・実装タイプ:スルーホール

・リード形状:ラジアル

・長さ:12mm

・径:10mm

容量は0.01uFですが大きさがφ10×L12mmの円筒形とサイズのわりに大きい印象です。スチロールコンデンサは聴いた記憶が無いのでイメージが湧きません。

ファーストインプレッションですが、開放的な感じで中々良いです。もしかするとWiiM Ultraの裏ブタを開けたままコンデンサを接続したからかも。試しに裏ブタをはめると開放的な感じで無くなります。アレ、この点はこっちの影響の方が大きかったようです。

底板をはめてコンデンサの影響を確認してみます。ボーカルが出てくる感じです。そして音のノリが良くて生き生きした感じがあります。これはこれで良いんじゃないでしょうか。うーん、スチロールコンデンサの色付けなんでしょうか。硬質な感じがマイルドになり聴きやすいですが中高音から少しマスクされたような気もします。付けた効果はあると思いますが有り無しどちらが良いかは迷いますね。

しばらく付けたままで様子を見てみようと思います。

【おまけ】

バッテリーちゃんのラフスケッチ、take2です。バッテリーを過充電してあたふたしたのでイマジネーションが湧いて描いて見ました。しかし、使える板タブを持っていなかったのでクリスタで読み込んでそれ以上は描けませんでした。残念。板タブ買おうかなー。

■最後に

最後にバッテリーについて破棄の方法を業者に電話で聞くなり、ネットで調べてみたりしてまとめてみました。

※バイク用の鉛バッテリー12V/9Ah~12Ah

・ネットの引き取り 郵送すれば無料

・ガソリンスタンド 大きさにかかわらず330円/個 (出光さんの場合)

・ホームセンター 無料だが新規購入が必要 (カインズ)

・オートバックス 引き取り不可(車載のみ)

私は近くのガソリンスタンドで引き取って貰えることが分かりました。これで一安心。

皆さんも鉛バッテリー電源にするときは、破棄の方法も調べてみて下さいね。

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

以前記事にしたpart1~part9までの総括はこちらからご覧いただけます。

【後日談】その後、電源強化のお話再開。2週目part10~part18までになります。主にPCオーディオ電源強化編です。かなり突っ込んだ話になっていますがPCの電源強化もやりがいありますよー。

【後日談】その後の顛末として、電源強化3周目、超ローノイズ電源編を総集編として記事にしました。全部読み出来ます!

ふるさと納税検討時期到来。肉、フルーツ、カニのどれか行きたいですね(涎)

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村