目次

1. はじめに:2025-2026年 FIIO動向

2024年から2026年にかけてのオーディオ市場、特にデスクトップ・ヘッドホンオーディオの領域において、FIIO Electronics(以下FIIO)は意欲的な製品展開を行っている。かつてエントリーからハイエンドまでを「K3」「K5」「K7」「K9」という一桁の奇数番台で体系化していた同社は、技術的な多様化と市場の細分化に対応するため、二桁番台(K11、K13、K15、K17、K19)への移行を断行した。この命名規則の変更は単なるリブランディングに留まらず、設計思想の根本的な分岐を示唆している。

筆者はFiiO DACアンプにおいて「K7」「K9 AKM」を所有している。本レポートは、2025年から2026年度へのFIIOの戦略や技術的動向、そして製品ラインナップに興味を持ち、中核を成す4つのDACアンプモデル—レガシー・スタンダードとしてのK7、R2R技術を実装したK13 R2R、AKMフラッグシップの完成形であるK9 AKM、そしてストリーミング統合型ハブとしてのK15——を対象に、その回路設計、スペック、市場評価、そして購入時に考慮する点について調査を行った。

特に注目すべきは、FIIOが長年採用してきた「THX-AAA」アンプモジュールと「ESS/AKM」チップによる高SINAD(信号対雑音比および歪み)追求路線から、ディスクリート構成のClass-ABアンプやR2RラダーDACを用いた「駆動力」「音楽性」を重視する路線へと、製品ごとのキャラクターを明確に分け始めた点である。K7とK9 AKMが前者の「測定値と忠実度」を追及する一方で、K13 R2RとK15は後者の「音楽質感」「多機能性」を新要素として提示している。ユーザーは自身のリスニングスタイルに応じて適切な選択が求められるであろう。

2. 技術的シフト:FIIOデスクトップシリーズの設計思想

各モデルの個別分析に入る前に、これらの製品を差別化している技術トレンドについて考察する。2026年時点でのFIIOの製品開発は、以下の「3つの技術的軸からなる対立構造」によって定義される。

2.1 デルタシグマ変調 (Delta-Sigma) vs R2Rラダー抵抗 (R-2-R)

長らく市場を支配してきたのは、AKM(旭化成エレクトロニクス)やESS Technologyが提供するデルタシグマ型DACチップである。これらは超高速でサンプリングを行い、ノイズシェイピング技術を用いて可聴帯域外にノイズを追いやることで、極めて高いダイナミックレンジと低歪率を実現する。K7およびK9 AKMはこの方式を採用しており、そのサウンドは「高解像度」「現代的」と言えるだろう 。

対してK13 R2Rで採用されているR2RラダーDACは、デジタル信号のビットごとに対応した精密な抵抗器のネットワーク(ラダー)に電流を流し、直接アナログ電圧を生成する古典的手法である。この方式は、抵抗器の精度が音質に直結するため製造コストが高く、かつてはハイエンドオーディオの専売特許であった。FIIOはこのR2R回路を自社開発し、完全差動(フルバランス)構成で実装することで、特有の「音楽的質感」をミッドレンジ価格帯で実現した。測定上の数値ではデルタシグマ型に劣る場合があるが、聴感上の音楽性においては自然で温かみのあるサウンドを実現しているという。

2.2 THX-AAAモジュール vs ディスクリートClass-ABアンプ

アンプ回路においても同様の技術的分岐が見られる。K7とK9 AKMは、THX社と提携した「THX-AAA 788+」モジュールを採用している。これはフィードフォワードエラー補正技術を用いることで、高出力時でも歪みを極限まで低減させることを特徴とする。音色は透明性の高い、ピュアなサウンドを提供することを理想に掲げて設計されている。

一方、K15やK13 R2Rでは、汎用オペアンプやモジュールに頼らず、個別のトランジスタ(例えばK15におけるON Semiconductor製 MJE243G/253Gのコンプリメンタリペア)を組み合わせたディスクリート構成のClass-ABアンプを採用している。ディスクリート回路の利点は、設計者が意図する音色(例えば、より力強い低域や、温かみのあるボーカルなど)を作り込みやすい点にある。また、駆動力(電流供給能力)を高めやすく、低能率な平面磁界型ヘッドホンに対して有利に働く傾向がある。

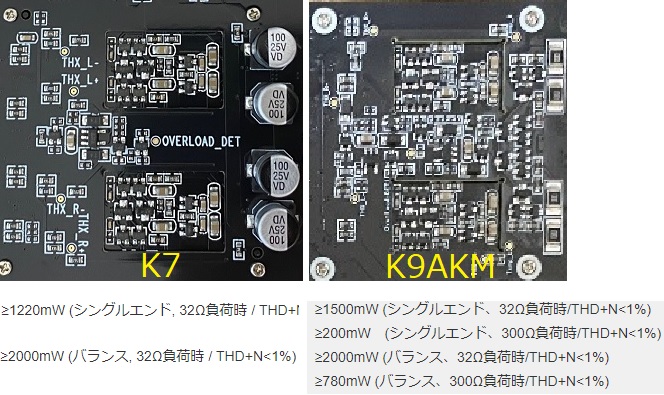

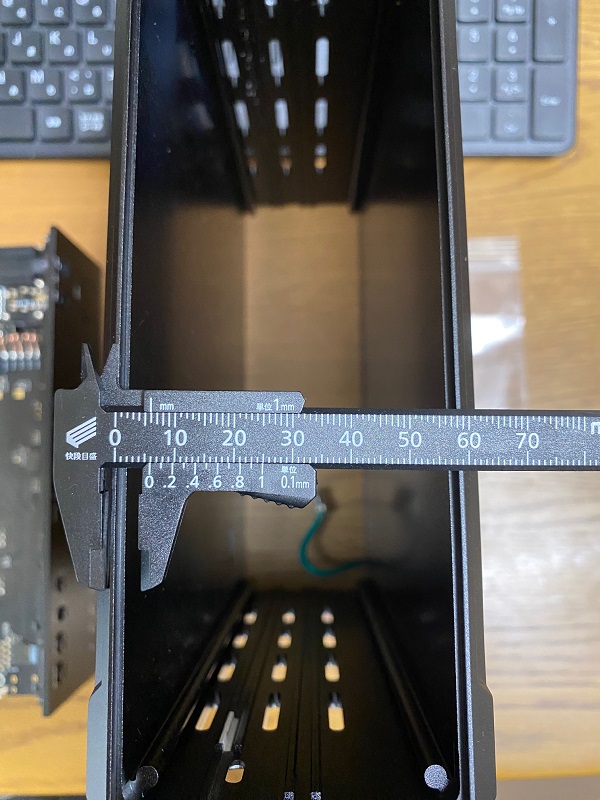

筆者は「THX-AAA 788+」チップにおいてはK7およびK9 AKMを以前分解し、解析を行った。アンプ部はICチップとして実装されており放熱用ヒートシンクは比較的小型である。メインボード固定の為、プラスチック成型品で基板上部が全面的に覆われており、熱を上部に逃がすための放熱孔も大きくとれないようであった。その為、発熱に付いては苦労した節がうかがえる。

一方、K15やK13 R2Rといったディスクリート構成のアンプではトランジスタは大型化したアルミヒートシンクに取り付けられており放熱が課題となるハイパワー化においては圧倒的に有利な構成となっている事が分かる。

2.3 電源供給システム:リニア vs スイッチング

電源部はオーディオ機器の心臓部であり、ノイズフロアに直結する。K9 AKMは大型のトロイダルトランスを用いたリニア電源を内蔵しており、高SNと重厚な表現を実現したとしている。これは「ピュアオーディオ」としての純度を高める伝統的な手法である。

対してK15やK13 R2Rは、高効率なスイッチング電源を採用しつつ、多段のレギュレータやフィルタリング回路、独立した電源基板設計によってノイズ対策を行っている。これにより筐体の小型化や高機能化(ディスプレイ搭載など)が可能となったが、絶対的な静寂性という点では、リニア電源信奉者からはK9 AKMが好まれる一因となっている。

ユニークな点としてK15及びK13 R2RはAC電源でありながら、外部にリニア電源を接続できる機能が付いている事である。スイッチング電源にはないリニア電源の良さを理解した上でのコアなマニア向けのギミックと言えるだろう。

3. モデル別詳細分析:FIIO K7 —— レガシー・スタンダードの功罪

K7は、発売以来「ハイコストパフォーマンス」として人気を博してきたモデルである。実売価格3万円台中盤という価格帯で、フルバランス設計、デュアルDAC、THXアンプを実現した点は頭一つ抜けた感があった。しかし、その設計にはいくつかの妥協点や固有の「癖」が存在し、これらが後継機での改善点へと繋がっている。

3.1 アーキテクチャと音響特性

K7は、AKMのAK4493SEQを左右独立で2基搭載し、アンプ部にはTHX-AAA 788+を2基採用している。この構成により、最大出力2000mW(32Ω負荷時)を実現し、S/N比やクロストーク性能においても同価格帯の競合機を上回るスペックを誇る。

音質傾向は、AKM特有の滑らかさと、THXアンプの透明感と高解像度な描写が融合しており、ジャンルを選ばない万能型である。そういった理由からエントリークラスやポータブルDACアンプからのアップグレードパスとしてロングセラーを続けている。

3.2 ユーザーを悩ませる「ボリュームノブ」問題

K7に関する課題、および不満点はボリューム制御にある。K7はアナログポテンショメーター(可変抵抗)の値をADコンバータで読み取り、電子ボリュームチップ(NJU72315等)を制御する「ADCボリューム」を採用している。この方式には、従来のアナログボリュームで発生しがちな「ギャングエラー(左右の音量差)」を排除できるという利点がある。

しかし、その実装において以下の挙動が多くのユーザーから「不具合ではないか」と報告されている。

- 非線形なカーブ特性: ボリュームノブを回し始めても、9時〜10時の位置までは音がほとんど出ないか、極めて小さい。これは高感度なIEM(インイヤーモニター)使用時の微調整を可能にするための意図的な仕様だが、能率の低いヘッドホンを使用するユーザーにとっては「故障している」「パワーがない」と誤解させる要因となっている。

- 操作ラグ(遅延): ノブを回してから実際に音量が変化するまでに、数十ミリ秒から数百ミリ秒のタイムラグが存在する。急速にノブを回すと、内部のMCU(マイクロコントローラー)が誤動作防止(チャタリング除去)のために処理を介在させるため、音量変化が追従しない現象が発生する 。

- デッドゾーン: 最小位置から9時方向までの間は、システムのエラー許容範囲として「無音」または「出力なし」に設定されている領域があり、これが「音が出ない」という不良報告に繋がることがある。

筆者はこのボリューム問題に関しては、ユーザー側で過大な音量とならないための配慮(仕様)と

考えていたが、K9 AKMではこの点が改善されておりユーザーの声に配慮したと思われる。

4. モデル別詳細分析:FIIO K13 R2R —— アナログ回帰と挑戦

2025年10月10日に発売されたK13 R2Rは、K7の後継機と謳っているものの、異なる設計思想を持つ野心的な製品である。価格は約52,800円とK7から上昇しているが、その価値提案は「スペック競争」から「音楽性」へとシフトしている。

4.1 R2RラダーDACの採用

K13 R2Rの最大の特徴は、自社開発のフルバランス24bit R2R DAC回路の搭載である。

- 音質差: K7が輪郭のくっきりした、ある種「写実的」な描写をするのに対し、K13 R2Rは自然で温かみのある音質としている。

- NOS/OSモード: ノンオーバーサンプリング(NOS)モードとオーバーサンプリング(OS)モードの切り替えが可能である。NOSモードではデジタルフィルターによるプリエコー/ポストエコーが発生しないため、時間軸方向の再現性が高いと考えられる。一方、OSモードでは解像度が高く、クリアで精密なサウンドであるとしている。

ただし、DACチップの性能のみが音質を左右するとは限らず、その他の技術的なノウハウを積み重ねた結果が総合的な音質を形成していることは考慮すべきであろう。

4.2 デザインとユーザビリティ:天窓とリモコン

筐体デザインは一新され、「天窓(Skylight)」と呼ばれる透明なパネルがトップに配置されている。ここから内部の抵抗ラダー回路が環境光や内蔵LEDで照らされる様は、視覚的な所有満足度を高める演出となっている。

4.3 駆動力とゲイン設定

出力はバランス接続時で最大2400mWに強化されており、K7(2000mW)を上回る。また、ゲイン設定は3段階(Low/Mid/High)用意されているが、MidからHighへの切り替え時のゲイン上昇幅が非常に大きく設定されている。これはK7でやや違和感があった「ノブを回しても音が大きくならない」という感覚を解消するためのチューニングと思われるが、Highゲインに切り替える際は音量事故を防ぐために注意が必要である。

また、ディスクリートアンプとR2R回路の特性上、発熱量はK7よりも増加すると考えられるが、過熱保護回路とヒートシンク設計により安全性は確保されていると思われる。

5. モデル別詳細分析:FIIO K9 AKM —完成域の「リファレンス」

K9 AKM(2024年1月発売)は、すでに生産完了(ディスコン)や流通在庫のみの扱いになりつつあるが、その評価は依然として高い。それは本機が「純粋なDACアンプ」としての完成形に近いからである。

5.1 セパレートDACシステムの真価

K9 AKMの核となるのは、AKMのフラッグシップ・ソリューションであるセパレート構成である。

- AK4191EQ: デジタル信号処理(オーバーサンプリング、デジタルフィルター、ΔΣ変調)を一手に担う。

- AK4499EX: アナログ変換のみに特化したDACコア。この物理的な分離により、デジタル処理に伴う高周波ノイズがアナログ回路へ干渉することを徹底的に防いでいる。結果として得られるS/N比と静寂感(背景の黒さ)は微細な残響音や空間情報の再現能力において、後発のK15をも凌駕する可能性があると考えられる。

5.2 THX-AAA 788+の完成形

K7と同じ型番のTHXアンプを搭載しているが、K9 AKMでは電源部が強化されているため、その駆動力と安定性は上回ると考えられる。リニア電源からの潤沢な電流供給により、THXアンプの持つ低歪み特性が最大限に発揮され、ニュートラルで微細な表現力を実現している。色付けを嫌うモニター用途や、上流(DAC)の性能をそのまま出力したいユーザーにとっては、K15のディスクリートアンプよりも好ましい選択肢となる可能性がある。

5.3 ユーザビリティの明暗

アルミ筐体は最大6mmもの肉厚があり重厚で、放熱性にも優れる。しかし、ボリュームノブの周囲にあるRGBリングライトのみで状態を表示するインターフェースは、暗い部屋での視認性には難がありボリュームレベルは目視しづらい。

6. モデル別分析:FIIO K15 —次世代を見据えた「オーディオハブ」

2025年8月に登場したK15は、K9の後継機という位置付けでありながら、コンセプトを「DAC内蔵アンプ」から「ストリーミング対応デスクトップハブ」へと拡大させたモデルである。価格は約98,780円とK9 AKMをやや上回る。

6.1 デュアルAK4497Sとディスクリートアンプの融合

K15は、AKMの伝説的なチップであるAK4497の復刻・改良版であるAK4497Sをデュアルで採用している。AK4499EXが「性能・測定値」を追求しているのに対し、AK4497Sは低域と高域の両方で豊かなディテールを持ち、自然で没入感のあるサウンドチューニングが施されているという。

これに組み合わされるのが、最大出力3000mWを誇るフルディスクリートClass-ABアンプである。K9比で約1.5倍の出力向上を果たしている。音質はK9 AKMと比較して「線が太い」「エネルギッシュ」な傾向とされ、よりリスニングの楽しさを追及したと考えられる。

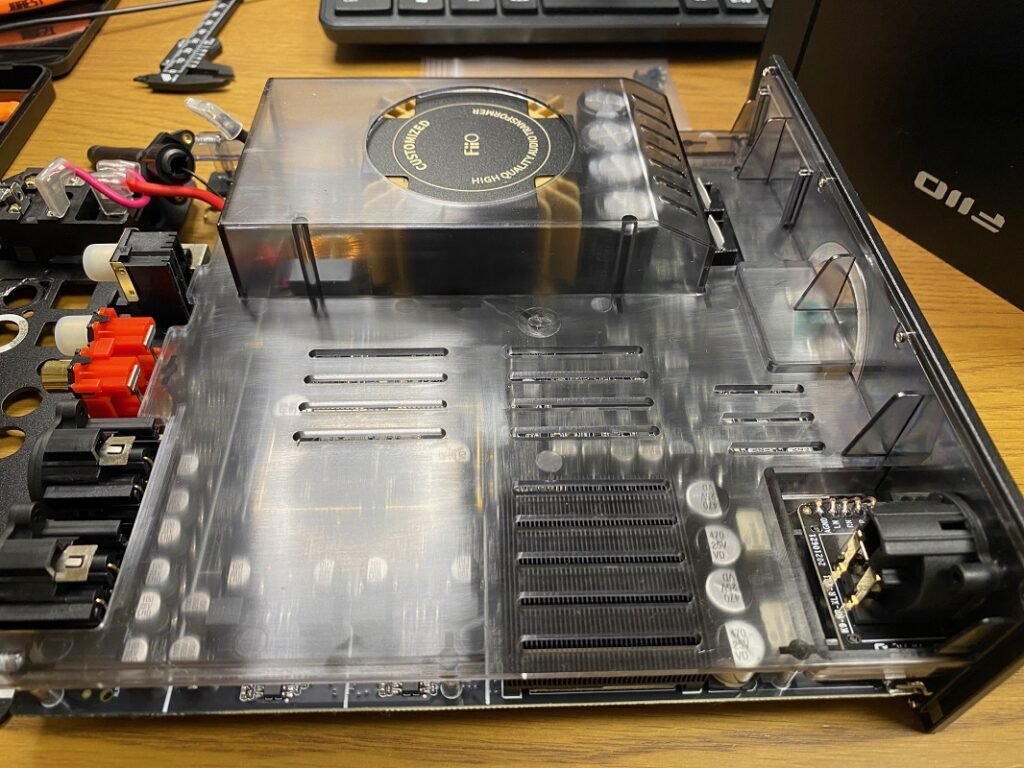

ところで、アンプ電源部において筆者は興味深い点を見出している。それはATAZ社製のスイッチング電源モジュールを新規に採用していると考えられることである。写真はLinkPlay社のネットワークストリーマー、WiiM Ultraにも使われているスイッチング電源を筆者が蓋を開けて撮影したものであるが、製品の内部写真にある印字からK15にも同じメーカーのモジュールが採用されていると考えられる。

印字を見るとアメリカ、ヨーロッパ、各国の安全規格がクリアされていることが分かる。外部の電源モジュールメーカーから調達する事で品質テストを簡略化し開発コストを下げ、迅速に新モデルを投入するための戦略ではないかと推測する。今後はこういった汎用化された電源モジュールがエントリークラス~ミドルクラスのオーディオ機器に広く採用されることもあるだろう。

6.2 ストリーミング機能

K15最大の売りは、ネットワーク機能の統合である。

- 機能: Roon Readyに対応し、AirPlayやDLNA経由での再生が可能。PCを立ち上げずとも、スマホやタブレットから直接ロスレス音源をキャストでき利便性が高い。

6.3 インターフェースの革新

フロントパネルには3.93インチのタッチスクリーンが搭載され、K9までの「LEDの色で判断する」方式から脱却した。入力切替、ゲイン設定、さらには10バンドPEQ(パラメトリックイコライザー)の詳細設定までもが本体のみで完結する。特にPEQはDSPレベルで処理されるため、あらゆる入力ソースに対してヘッドホンの周波数特性補正を適用できる強力なツールとなっている。

7. 総合比較と市場評価

7.1 スペック・機能比較マトリクス

下表は、各モデルの主要スペックと機能差を整理したものである。

7.2 市場での評判とランキング動向

2025年から2026年初頭にかけての日本のオーディオ専門店(e☆イヤホン・価格ドットコム)などにおけるランキング動向を見ると、以下のようなトレンドが読み取れる。

- 売上ランキング: ハイエンド帯ではフラッグシップのK17が好調だが、ミドルクラスではK13 R2Rが支持を広げている。K7は依然として「安価なバランス接続入門機」として数量ベースでは売れ続けているが、音質にこだわる層はK13への移行が進んでいる。

- K15の立ち位置: 機能性は充実しているものの、約10万円という価格帯は競合(iFi audioやShanlingなど)も強力であり、爆発的なヒットというよりは「全部入り」を求める層に堅実に選ばれている印象である。中古市場での流動性はリリース時期が速かったK9シリーズの方が高い傾向にありそうだ 。

- 不満点の変化: ユーザーの不満は、K7時代の「ボリュームの挙動」というハードウェア的な使い勝手から、K15における「ネットワーク接続」というソフトウェア的な課題へとシフトしている。これはオーディオ機器がIT機器化したことの弊害とも言える。

7.3 音質対決

- K7 vs K13 R2R: K7の音が「高解像度」であるものの、「細い」「平面的」と感じるユーザーにとって、K13 R2Rの「自然さ」と「温かみ」は興味の的でありアップグレードパスとなりえる。ただし、EDMや高速なメタルなど、キレとスピード感を最優先する場合は、K7(あるいはK11)の方が好まれる可能性もあるだろう。

- K9 AKM vs K15: これは「優劣」ではなく「好み」の問題である。K9 AKMの透明度と空間の再現性に趣がある。対してK15の駆動力を武器としたパワフルなサウンドは、ジャズ、ロック、ポップスを楽しく聴かせる能力に長けている。鳴らしにくい平面磁界型ヘッドホンを「鳴らす」シーンにおいては、ディスクリートパワー出力段がおごられたK15に軍配が上がると考えられる。

8. 結論

FIIOのデスクトップオーディオラインナップは、2026年において「多様性の時代」を迎えている。単一の正解はなく、ユーザーが何を重視するかによって最適な選択肢は異なる。

- 予算重視・エントリークラス: K7は依然として強力な選択肢だが、ボリュームノブの仕様や音の方向性を考慮する必要がある。予算が許すなら、視覚的な所有欲が満たせ、音質やデザイン面が洗練されたK13 R2Rが選択肢となるであろう。

- アナログサウンド・音楽性重視: K13 R2RまたはK15が選択肢となる。特にK13 R2Rは、R2R DACというハイエンドオーディオに使われている技術を手頃な価格で、かつ現代的なスペックで楽しめる製品である。天窓やモダンなデザインも所有欲を満たす要素として大きい。

- 性能至上主義・ピュアオーディオ用途: K9 AKMの中古良品、あるいは流通在庫を探すという選択肢がある。セパレートDACとリニア電源の組み合わせによるS/N感の高さや表現力といったクオリティーは、K15等の新機種でも完全には代替できない「領域」があると考えられる。

- 利便性・リビングオーディオ: K15が第一の選択肢となる。PCレスで完結するストリーミング再生、視認性の高いタッチパネル、あらゆるヘッドホンを駆動するパワーは、デスクトップオーディオの体験を一段階上のレベルへと引き上げるだろう。

FIIOの戦略は、もはや魅力的なハイスペックモデルをリーズナブルな価格で提供しマーケットシェアをとる。というだけではない。K13 R2RやK15に見られるように、独自の技術的アプローチ(R2R、ディスクリート)で「FIIO独自サウンド」を確立しようとする意欲が明確に感じられる。これはFIIOの新たな戦略であり、設計思想2極化の主要因であろうと筆者は考えている。

2026年のFIIO製品選びは、スペックシートの数字比べではなく、自身の感性に合った「FIIOサウンド」を選ぶ行為となるだろう。

2026.1.23 manotch

■ご注意

免責事項

当ブログからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。

また当ブログのコンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。情報が古くなっていることもございます。

当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してください。

にほんブログ村