こんにちは、manotchです。7月になって蒸し暑い日が続きますね(汗)こういう日はクーラーかけてオーディオ三昧に限る!ということでWiiM Ultraを分解してみることに。さあ、お楽しみがやってまいりました!問題は元に戻せるかどうかです。(苦笑)

■WiiM Ultra 分解方法の秘密

分解する理由は2つ。『勉強』と『音質改善について考察』です。

ぱっと見た感じですが、これだけたくさんの機能を実装するのにこのスペースに入れるのは苦労しただろうなーと思いました。Proに比べると結構カツカツに見えます。

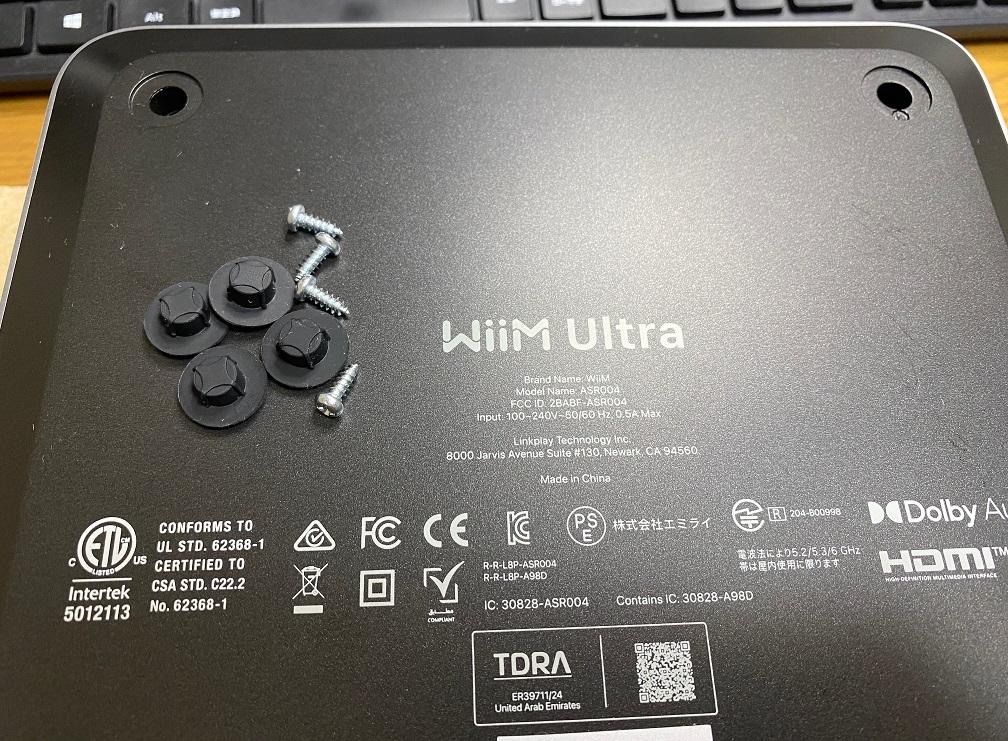

さて、WiiM Ultraの裏面ですがゴム足が4か所あります。分解を進めていきましょう。

※自己責任ですよ

以前、分解したWiiM Proもゴム足のところが粘着テープで固定されており剥がす必要がありました。それに対し、Ultraのゴム足は単なる勘合なので指で引っ張ると抜けます。これは素晴らしい。

こんな感じ。底板は吸盤を使ってぐっと引っ張ると外すことが出来ます。

面白いのはWiFiアンテナらしき物体が2か所、底板に貼ってあることです。フレキかな。普通は通信しやすい天板に貼りそうですが、感度は出たんでしょうね。アンテナのケーブルが細くて切れそうです。慎重に進めます。

基板は2階建てになっているようですが、上の基板はコネクタがボンドで固定されていてビビッて外すのはやめました。これで壊れたら泣けます。底板を外す動画を上げておきます。

側面はアルミ筐体のようですが内側は黒のプラスチック成型で二重構造になっています。FiiOのK7もK9AKMも金属筐体ですが内側がプラスチック成型でしたので何か理由があるかもしれませんね。

■WiiM Ultra重さの秘密

外側の銀色の淵の部分(側面)がアルミ筐体と思います。側面の分厚い所で3mmくらいでしょうか。リブ(柱で補強)構造になっていて剛性が髙いです。これは良いですねー。筐体を触った時のひんやりとした重厚感に繋がっていますね。それを内側から黒色のプラスチック成型がはめ込まれるように作られています。

こちらにはサブ基板の固定や天板の補強といった役割があるようです。WiiM Proの時もそうだったんですけどWiiMって結構しっかり基板が固定されているんですよね。未だあまり試せていないんですがデジタルオーディオ機器って振動に弱そうなのでこういうのは良さそうに思います。

面白いのは天板に2枚、結構な大きさの重りがネジ止めされていることです。

WiiM UltraはProに比べて重量が1.42kgとかなり重くなっているのですが側面の肉厚なアルミ筐体とこのウエイトがその理由のようです。ウエイトはProでもあったのですが、音質改善の為ということも考えられます。経験則ですが重さと音質に関係がある場合がありました。

重ければよいという訳ではなく、ウエイトが効果的に防振に作用させると良い方向に行く可能性があると思います。まぁ、重いと『おっ、何かしっかりしていて高そう』という演出・・。つまりなんちゃってウエイトの可能性もありますが・・。その辺はエンジニアに聞いて見たいところです。

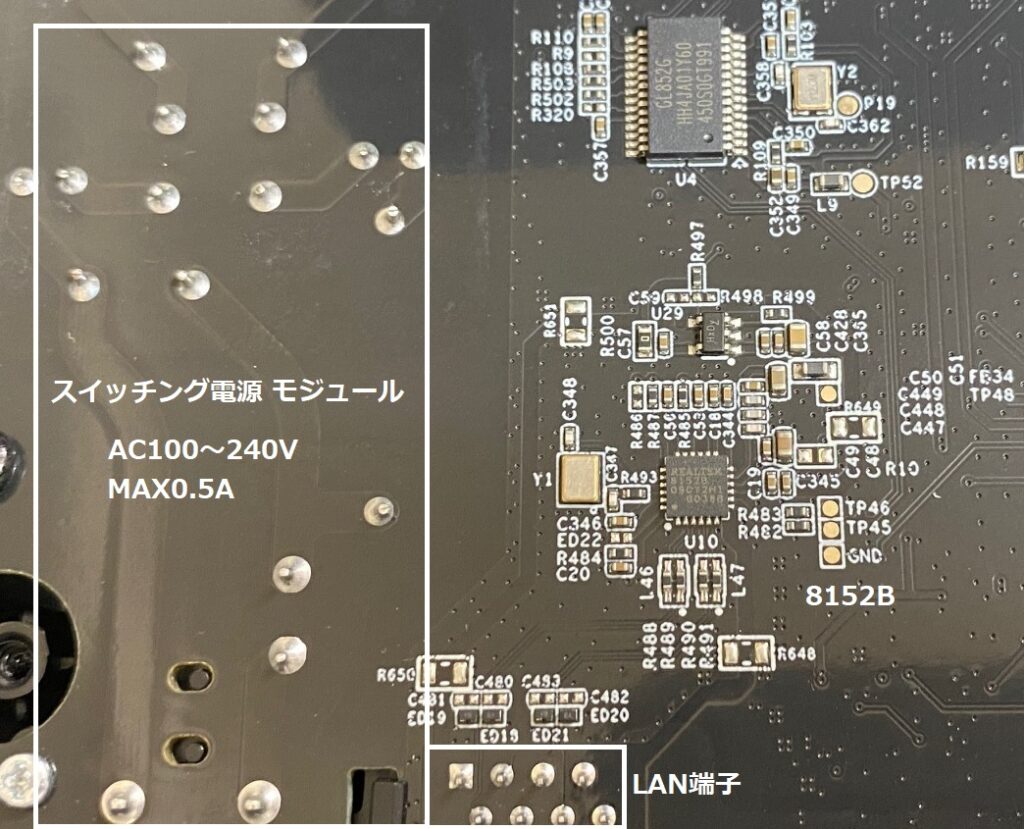

電源部は外付けパーツからはスイッチング電源に見えます。電源周りのノイズ対策はしっかりとられているようですね。肝心な部分は黒いモールドで覆われていて分かりません。ノウハウでしょうか。

右下の方にLAN端子が見えています。近くにあるICはLANコントローラーのようです。型番からICの仕様書がネットで拾えたのですが、一般的な汎用品のように思いました。ネットワーク周りが優秀と聞いたのですがどちらかというと汎用品を使いこなしているという印象です。

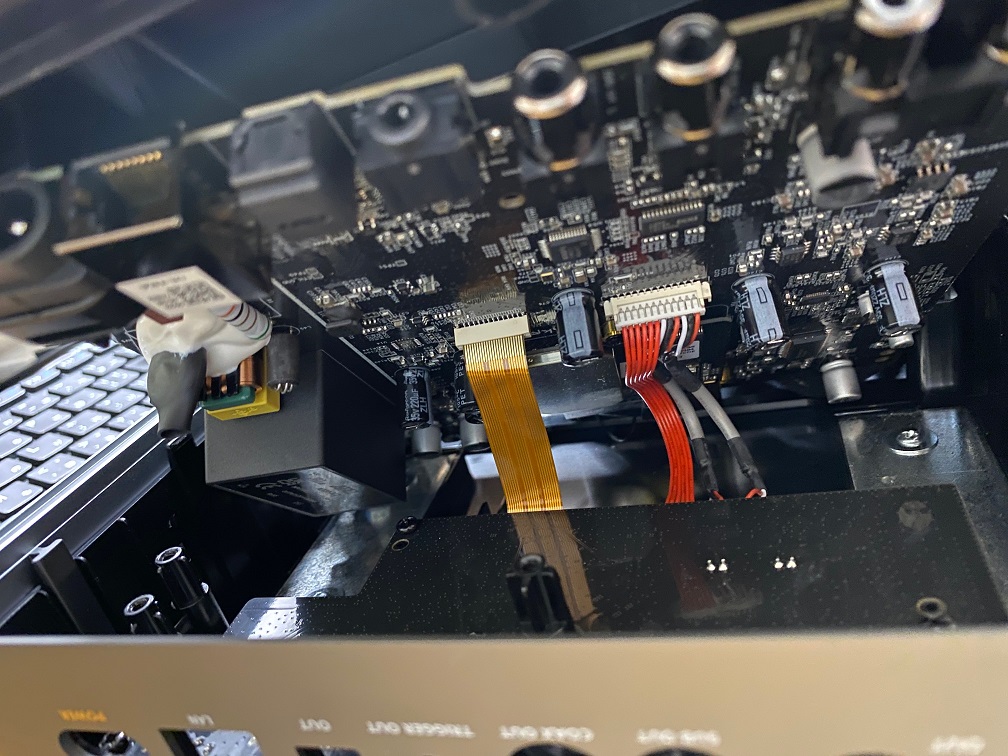

内部を見てみるとメイン基板とサブ基板の2階建て構成です。接続するケーブルのコネクタが小型でケーブルが短い!ボンドで固定されていて外すのにも一苦労です。しかし、ここまで来たらメイン基板は一通り見ておきたいなという事でボンドを慎重に取り除き、ケーブルを取り外します。

結局、やっちゃったね!(苦笑)

そして、ついに分解できました!(満面の笑み)元に戻せるんでしょうか(汗)

■WiiM Ultra 電源の秘密

電源の部分で気になったのがこの黒いモジュール。型番が印字されていたので調べてみます。

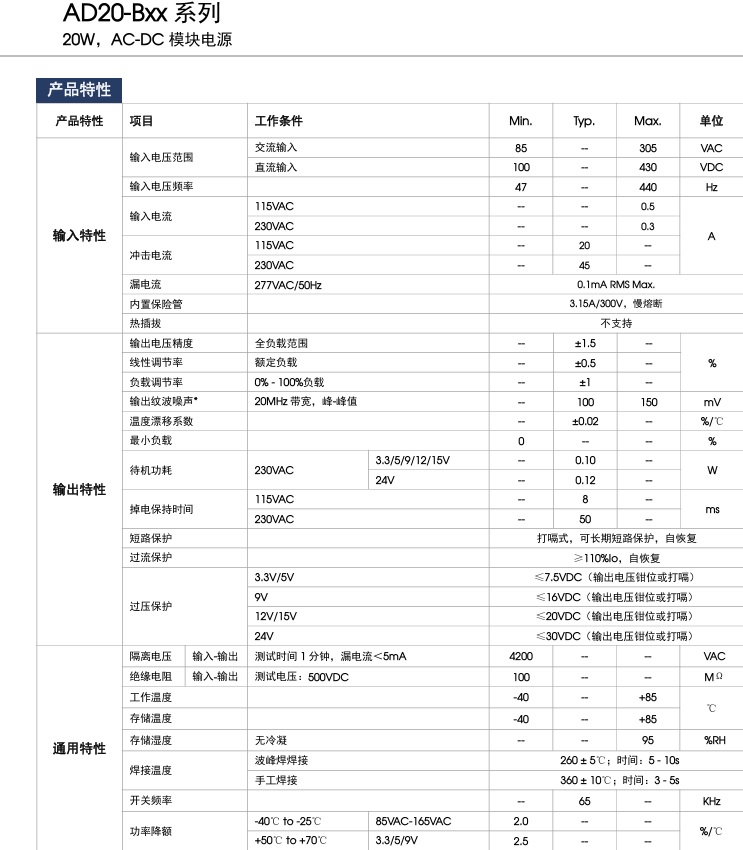

表記を見ると中国ATAZ製(12V/1.67A)のようです。安全規格やノイズ規格通っていますね。ここはリニア電源化で音質改善できる可能性はありそうです。ネットでカタログスペックが拾えましたので参考までに記載しておきます。

リップル変動が100mVというのは一般的なスイッチング電源のスペックのように思いました。カタログを見る限り、極めてローノイズとか謳っているわけではないようです。ただ、モジュールの後段には電源回路が組まれているようなので音質はこちらで吟味しているようです。

スイッチング電源だからこういう音になる、という法則があるわけではないのですが結構な数のスイッチング電源を聴いてきたので経験則ですがローが出やすいというのはありそうです。

スイッチング電源だとトランスが小型になる分、巻き線抵抗もミリオーム台と小さくしやすいです。そのためレギュレーションが良く、電圧が安定しやすいです。その辺の効果かなぁ。ロスの小さい回路は音の出方に魅力がありますね。一方、欠点としてスイッチングノイズは大きくなります。ノイズ対策がないと音がざわついて荒っぽくなりやすい印象です。

リニア電源は電源トランスが大型になりやすく巻き線の抵抗も大きくなると思います。数オームといったところでしょうか。トランスからの電源供給では足りないので大型の電解コンデンサなどおごって電源を強化する必要が出てきます。その為、電解コンなどの音が支配的になってくるようです。まぁ、一長一短でしょうか。どちらも良い所はあると思います。

■音質改善案(外部リニア電源)

せっかく分解したので、内部のスイッチング電源の代わりにリニア電源にして音質改善できないか検討してみることにします。分解して再び戻すともう満足して改造までしなくなりそうです。(苦笑)

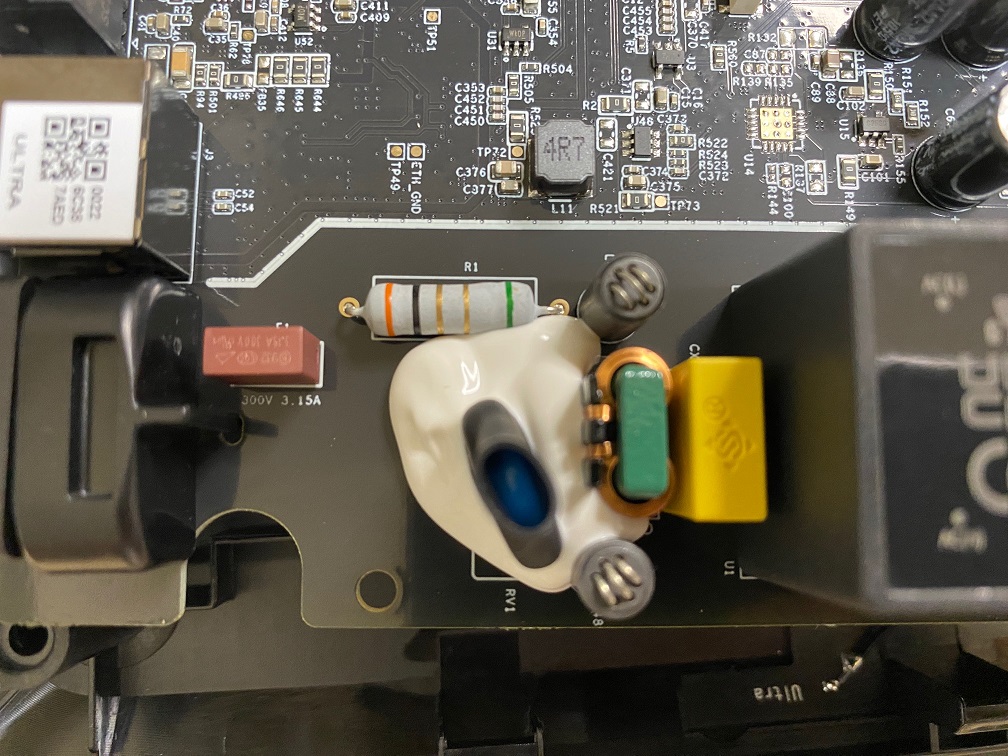

回路を追っていったのですが写真のコイルを外すことでスイッチング電源の回路と完全に分離できそうです。AC100Vを接続しなければスイッチング電源が何か動作に影響を与えることはありません。

後は、写真の+12VとGNDの所にリニア電源を供給してやれば動作しそうです。見た感じは行けそうですがどうなんでしょうね。リニア電源を1台手配しておこうと思います。さて、うまくいくかはお楽しみに!

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

その後WiiM Ultra徹底レビュー総集編を記事にしました!外部電源化による高音質化にチャレンジします。分解動画もあるよ。

以前購入したWiiM Proのレビューです。コスパが高いのでWiiM Ultraと悩むところです(苦笑)音を良くするTipsも記事にしています。

『エントリー編』ネットワークオーディオにチャレンジ開始。ハブやLANケーブルを新調したり。

『二重ルーター+VLAN編』いよいよ音質改善にチャレンジ。ネットワークオーディオ沼PART6~10の総集編です。

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村