今日のお題はオーディオの不思議という事で『歪率』です。

同じ歪率でも音が違っていたり、聴いても分からないこともあります。聴感上の歪って何なんでしょうね。個人的にはこの辺は因果関係が解明できていない所です。

目次

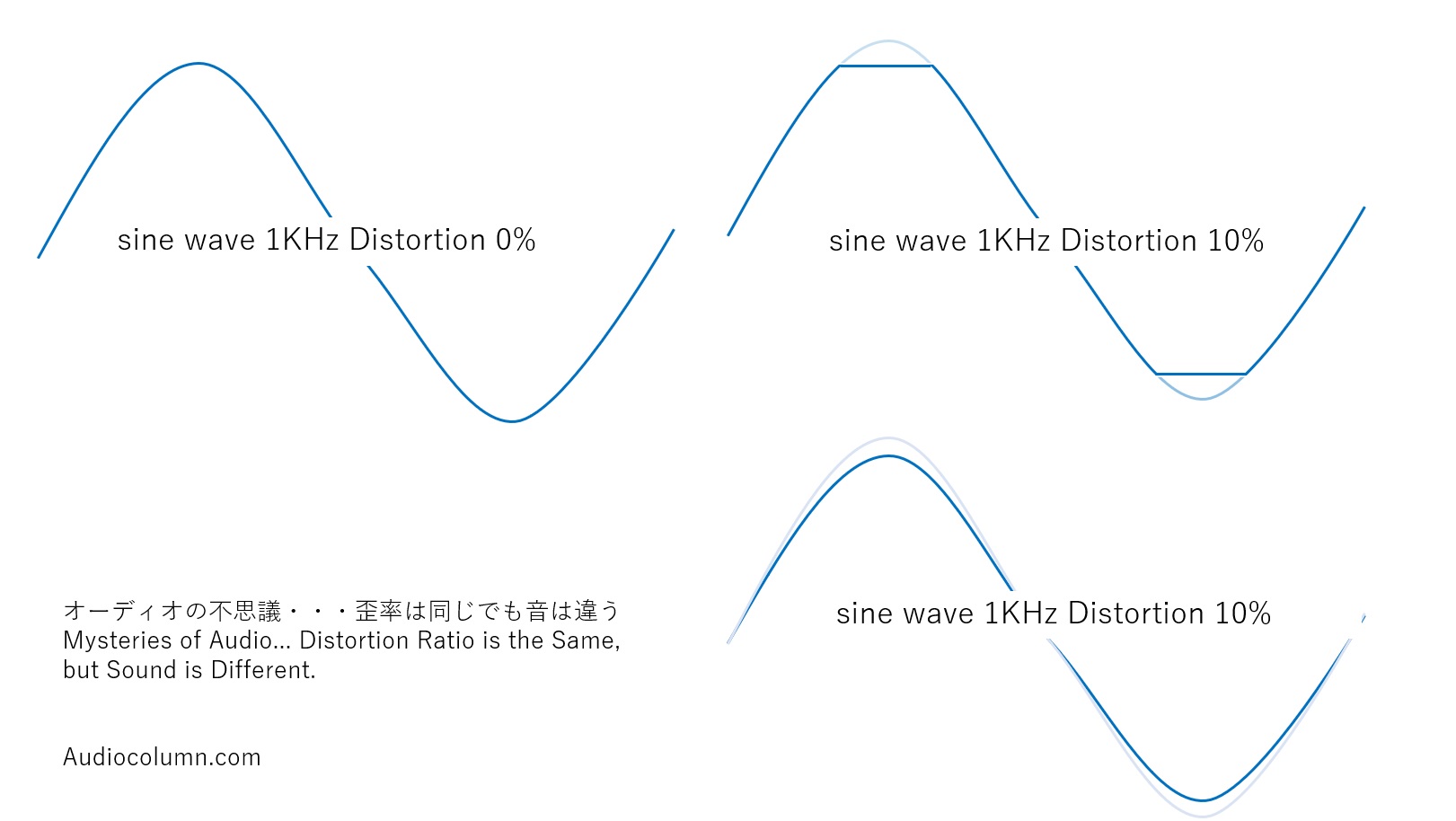

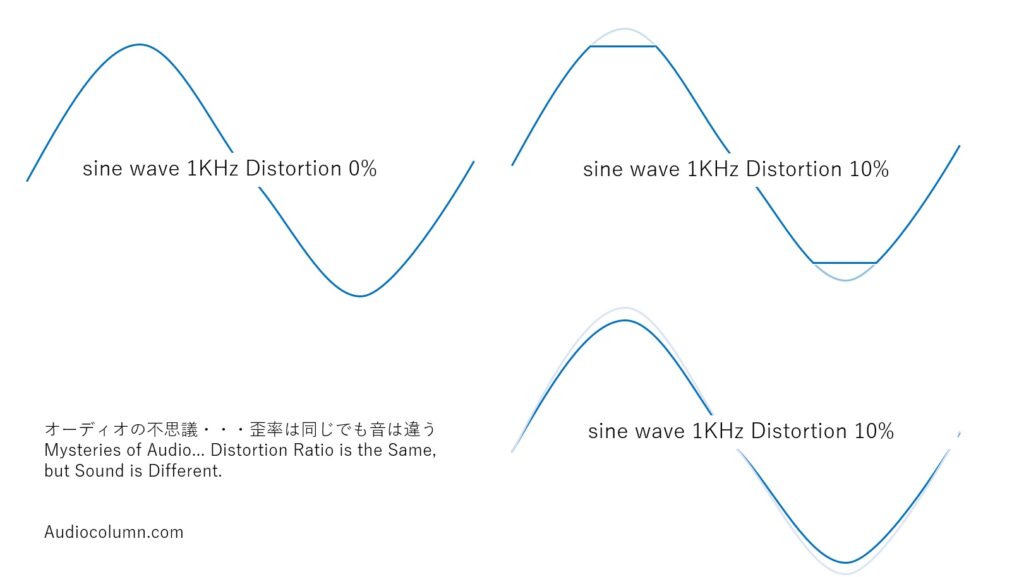

■オーディオ機器の歪率

オーディオ機器だと歪率が何%とか書いてありますが正弦波を入れたとき出てくる正弦波が同じ形状であれば歪率0%で形が違えばその差分が何%あるかというイメージで記載があります。下の図のイメージですね。歪率が0%であればきれいな正弦波が出てきますが歪率が10%とかだと右の図のように波形の頭が平らになったり微妙に変形したりといった形状になります。でも歪率でいうと同じ10%なんですよね。それから1KHzとありますがこれは周波数の事で1KHzというと人の声のあたりなのでちょうど指標になりやすい値なんでしょう。

■歪率がなぜ記載されているのか

オーディオ機器に歪率が記載されている理由は『売り』になるからでしょうね。あとは『目安』でしょうか。

『売り』という視点からいくとオーディオに興味を持っていない方でも性能の目安として歪率が小さいほど良いといえば納得するでしょうし分かりやすい指標だからだとおもいます。そういった意味では歪率0%が理想です。最近のオーディオ機器ですと歪率が0.0006%とか極めて小さい値なのでこれをきくとおー凄い、というインパクトがあるかもしれません。歪率が0.0006%といえば元の音と全く同じといって良さそうなイメージです。

『目安』という視点から行くと他社に対して歪が小さいから良いだろうという比較ができますね。それから製品の品質という視点では値が小さいほどブレが無いとか一定というイメージが出てきます。

■オーディオ用アンプの歪率を見てみる

所有しているアンプの歪率を見てみます。カーオーディオ用に使用していたharmankardon CA215ですと歪率は0.2%以下とカタログに書いてありますがそれ以外の詳細は不明です。

右上の黒い筐体のアンプがharman kardon CA215です。12V駆動で12W+12Wくらいの出力があります。

こちらはCA215さん。カーオーディオ用に購入したアンプの擬人化です。ちょっと命令口調が多い方です。

『CA215さん』manotch、オーディオアンプのほかのメーカーの歪率を見て頂戴。

『manotch』そうだなー、有名どころでアキュフェーズさんのアンプでも見てみようかな。E-800というオーディオアンプだと20~20KHzで全高調波歪0.05%以下(2Ω負荷)と記載があるね。CA215に比べると1/4くらいだけど。

『CA215さん』私の歪率の表記は単に0.2%以下としか書かれていないから比較しようがないわね。周波数の条件は不明だし。

『manotch』アンプの歪率測定方法は実は規格では決まっているけどその測定方法の条件が書かれていないことが多いから単純な比較はしにくいね。

『NS-08Eちゃん』私の歪率は全高調波歪0.05%以下と記載されているわ!

『manotch』それじゃーアキュフェーズさんのE-800プリメインアンプと同じ歪率じゃん。価格でいうとあちらは104万円。NS-08Eちゃんは6,200円だから価格差でいうと167倍アキュフェーズさんのアンプの方が高いけど。同じ音だったら各方面の方々のあごが外れるね。

こちらは真空管ヘッドホンアンプのNobsoundさんのNS-08Eちゃんの擬人化です。ヘッドホンアンプなのでパワーアンプの歪率とは同じ比較はできないかもしれません。

『NS-08Eちゃん』同じ歪率ですね。やったー。同等です。

『CA215さん』まあ、音は同じじゃないと思うわ。

『manotch』そうだなぁ、違うだろうなあ。アキュフェーズさんのアンプはE-800は聞いたことが無いけど他のモデルを聴いた記憶では広々とした音場で静けさが良く出る懐の広い感じの音だったな。

『CA215さん』そりゃハイエンド機ですもんね。私も聴いて見たいけど。

■歪率0.0004%と0.0005%の音は殆ど同じ音か?

アンプで歪率を変わるのはあり得るとして色々なメーカーのアンプの歪率を比較しても0.0004%のアンプと0.0005%のアンプを比較しても殆ど同じ音になるかというとそうではないでしょうね。私自身もアンプを設計していたときも歪率が変わったとしても大きく音が変化するイメージはなかった記憶があります。歪率と音が関係しているなーと思ったときは回路やパターンに問題があって歪率が悪化していてその問題を取り除いたときに歪率が良くなって音も良くなるというイメージでした。ただ、これはケースバイケースですね。冒頭にもあったように歪率と音の関係は因果関係が良く分かっていない領域だからです。この辺は歪に詳しいエンジニアに聴いて見たいところです。

例えばハイエンドの製品ですと電源がおごられていてトランスやコンデンサが大容量であったりします。これで歪率が小さくなるかというと必ずしもそうではなかったと記憶しています。歪率は変わらないが音はしっかり出るとか、余裕が出てくるといった効果があるといったイメージです。

■歪率の表記は意味が無いのか?

では、歪率の表記は意味がないかというと私としては意味があると考えています。音質を表すというより一定の歪率であることは製品として特性が安定しているとか品質が安定しているというイメージです。その為、例えば歪率0.2%の製品があるとしてその製品を同じ条件で測定した場合0.2%であればおそらく動作はOKで歪率が0.2・・0.3・・0.4%というように増加した場合は何か異常があるというような判断基準に使えると思います。また、歪率のばらつきが大きいときは原因を突き止めたりばらつきを一定の規格内に収めようとすることができます。

ユーザー側から見た場合はどうでしょう。同じメーカーですと同じ歪率の測定方法を使っていると考えられるので歪率が異なるモデルの場合、回路が違うとか改善点があったとか推測することが出来そうです。

■『売り』としての低歪率

最初に行ったような『売り』としての低歪率をうたった製品がありますが低歪率=音質が良いというのはありえるとおもいますが、それだけではないんじゃないかと思います。低歪のアンプを開発しているメーカーは低歪の工夫をすると同時にそれ以外の所でも音をよくする工夫を盛り込んでいるからだと思うのです。オーディオは歪以外でも音が変わる余地が多くありその総合性能が結果として音に表れると考えています。その辺はノウハウとして公開はされない部分なのかなーと思います。それが各メーカーの音の特色であったりポリシーなどになるのではないかと思います。

■オーディオの音を表現する測定方法

オーディオの音と歪率の関係は私は良く分かっていませんがフォロワーさんから教えていただいたのですがアンプの歪率を高調波の次数ごとに何%であるとかソフトウエアを用いて測定する方法があるそうでこういった測定方法が確立されてこればもう少し測定値と音の因果関係が分かるような指標が出来そうに思います。その為、それが歪率という表記じゃなくても構わないわけです。究極、音の点数化なんかが出来ればよいわけですね。レビューで良く見るようなその方の主観で高音が4.5点、中音が5点、低音が4.4点といった表記が測定器を使って数値になってそれが誰しも納得するような指標になればよいのではないかと思います。AIが進歩してきたのでその内出来るようになったりして。そしたらレビューは要らなくなりますね(苦笑)

■オーディオの歪率について まとめ

今回の記事は私の歪率に関する見解やオーディオの音質とアンプの歪率との関係についてネットを検索したりAIに聞いたりしてまとめました。

オーディオの音質とアンプの歪率の関係などについて、検索結果によると以下の記載があります。

- アンプの歪率とは、アンプが入力信号に対してどれだけ歪みを発生させるかを表す指標です。

- 歪率が低いほど、アンプは入力信号に忠実に出力信号を生成します。

- 歪率が高いと、アンプは入力信号に高調波成分やノイズを加えてしまい、音質が悪化します。

- しかし、歪率だけで音質を判断することはできません。アンプの実装状態や使用条件によっても歪率は変化します。

- また、歪率の種類や高調波成分の分布によっても音質への影響は異なります。

- より正確に音質を評価するには、歪率以外の要素も考慮する必要があります。

オーディオの歪率に関する見解をまとめてみました。以上が私の回答です。

『CA215さん』インターネットの検索結果とAIの調査内容の方が的確な回答のような気もするわね。さあ、manotch! ブログに早速加筆修正するのよ!

『manotch』でも参考になるなぁ。

本日はここまでにしたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました!

にほんブログ村

ブログランキングに参加しました!ぽちっと応援してくださいね。励みになります。