こんにちは、manotchです。前回の記事で周波数vs出力特性が同一でも音質は同じという訳ではないという記事を書きました。その辺を測定原理で説明します。間違いがあったら教えてください(汗)

【後日談】その後、まとめとして『アンプで音質は変わらない』は本当か?保存版をブログに投稿しました。興味がある方はご覧くださいね!

目次

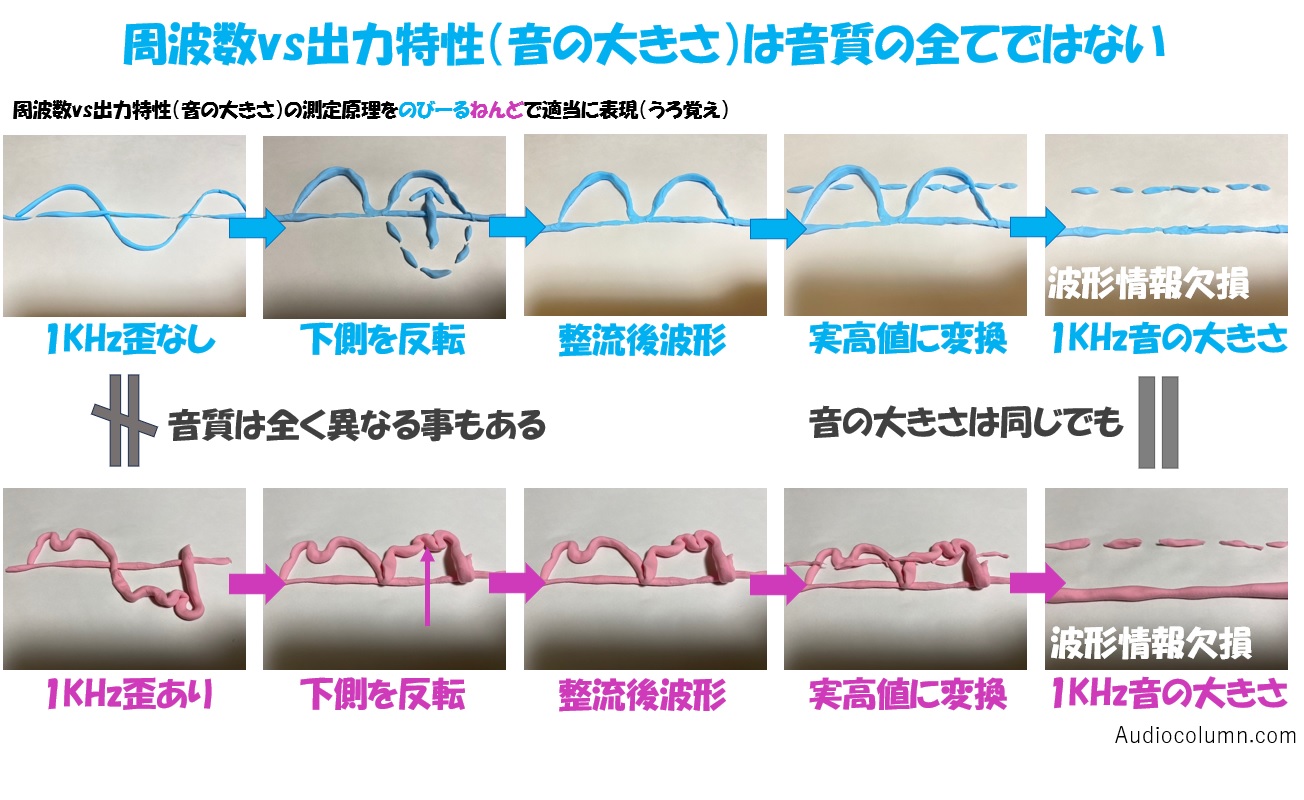

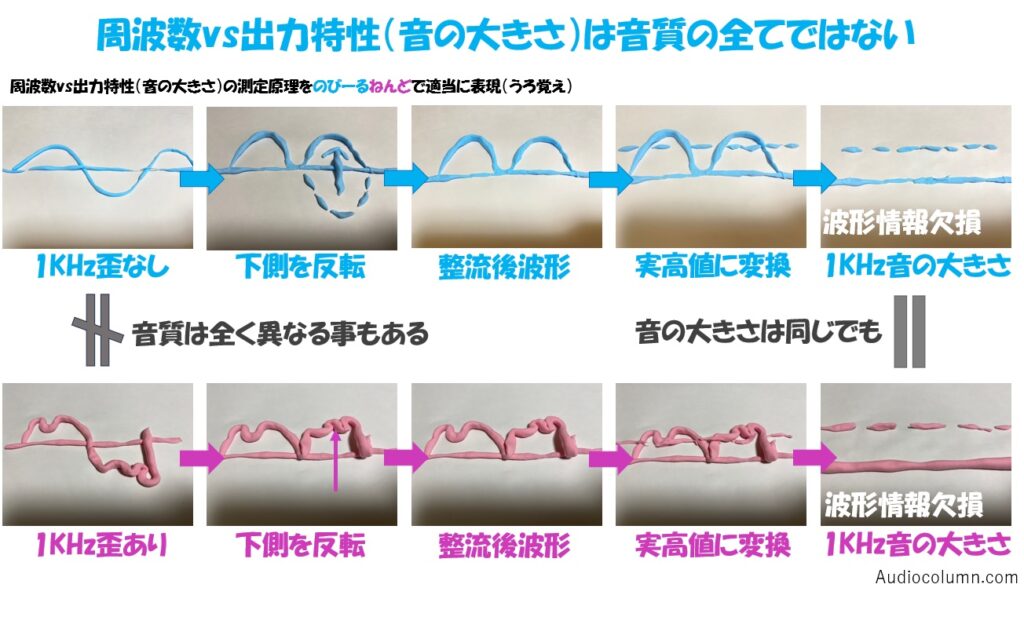

■測定原理をのびーるねんどで表現

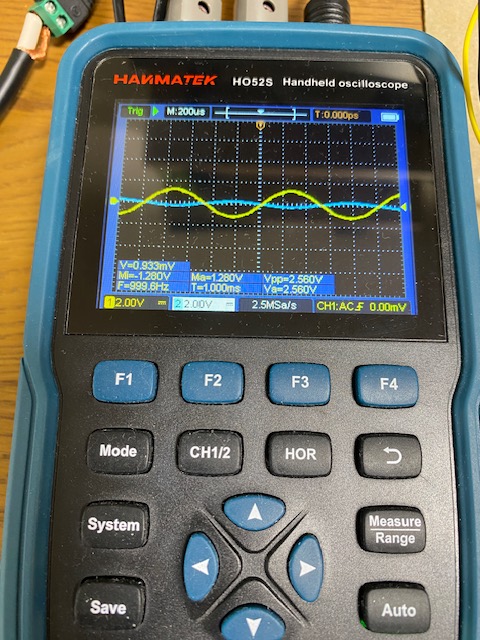

では、測定原理を『のびーるねんど』を使って説明します。周波数特性は低い周波数から高い周波数まで入力信号を入れてアンプの出力信号の大きさをプロットしていきます。規格では歪のない正弦波の信号をいれます。

音の大きさを見るため青の『のびーるねんど』の正弦波の下側部分を反転(整流)して上側に持っていきます。その後、かまぼこのようになった波形を平らにならして(平滑)大きさのみの情報にして高さ(音の大きさ=実効値)として測定します。

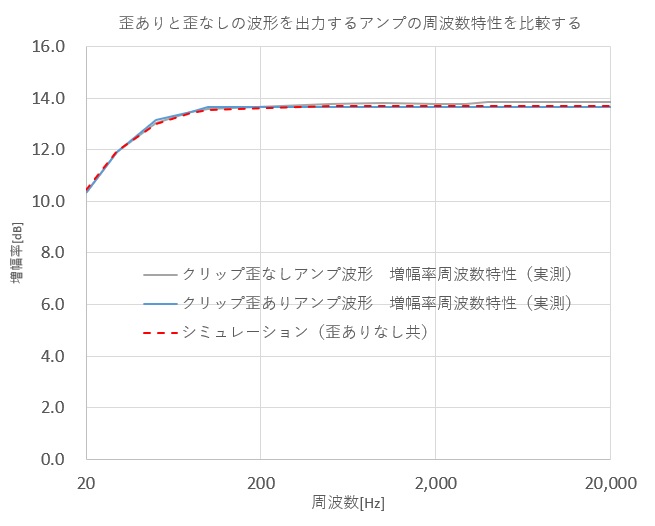

一方、赤の『のびーるねんど』は歪んだ正弦波ですが同じように音の大きさだけ見ると歪んでいても同じ音の大きさになる場合があることが分かります。つまり、周波数特性vs出力特性は『歪みを考慮していない』です。この結果から専門家やYoutuberが言うような周波数特性には0.1dBの違いもないから音質は変わらないとか音質は同じだ・・という話は一概には言えないと思います。

『HA-S少佐』KOAGの真空管ヘッドホンアンプです。ガンダムの〇ャア少佐に似ているという突っ込みは受け付けます。なんと!公式からイイねをもらっています。やりすぎかもしれませんがセーフセーフ!

■デジタルオーディオの音質は全て同じか?

『HA-S少佐』見える。私にも見えるぞ。歪んでいる部分の情報は欠落するから同じとは言い切れん。

『manotch』最近のデジタルオーディオ機器は周波数特性が良くなっていて差が無くなってきている。例としてDAPやDAC、デジタルアンプなんかがあるね。周波数特性が同じなら音質は変わらないというんだったら全てのデジタルオーディオ機器は同じ音質という事になる。

『HA-S少佐』バ、バカな・・・。全てのデジタルオーディオ機器が同じ音質なのか?どうやって証明したんだ?!

『manotch』デジタルオーディオが登場したときは『0と1』しかないから伝送しても音質に劣化がないと言われてきたけど実際にはそうではないことが分かってきている。劣化がないのは伝送距離が何十キロになっても0と1という情報が欠落しない点だね。これはデジタル伝送の大きな利点だと思う。

『HA-S少佐』ええい。デジタルオーディオの伝送性能はバケモノか!?

■わざと悪い音質に設計すれば音質の差がはっきり分かる

『manotch』理想は音質に劣化がなくどのオーディオ機器も音質が変わらない・・だろうけどそうはなっていないね。デジタルからアナログに復元する過程でノイズが入ったり信号が乱れることで音質が劣化すると考えられている。この点は既に多くの方が取り組んでいているのでネットやSNSなどを見ていると参考になる。

デジタルオーディオもやってみたけどアナログオーディオと同じように奥が深くて面白い。デジタルオーディオもまだまだ技術が未熟で発展の伸びしろがあるという事だと思うよ。以前の記事だけどデジタルオーディオでも設計次第で音質が酷くなる事例を録音で説明しているので見てみて。わざと設計を悪くして音質が悪い状態を作っている。ノイズが乗ってくるという事例だけど周波数特性は同一だよ。この音質が悪い状態、少し音質が悪い状態から凄く悪い状態まで作り出すことが出来る。だから音を聴いて分かる時もあるし、ちょっと悪いけど気が付かない程度まで変更できる。つまり程度問題という事がわかる。

▼デジタルオーディオアンプの音質は変わらないは本当か?rev1.

https://audiocolumn.com/digitalaudionoise/7500/

『HA-S少佐』悪い音質のアンプなんてあるのか。HA-Sと圧倒的な性能の違いってやつを見せてやる。

『manotch』そんな製品あってもずっとは売れないと思うよ。いつしか市場から消えると思う。音質はやっぱり重要なファクターだからね。

■オーディオ測定器の限界

正弦波を入れて周波数特性を見るようになった理由として音楽信号は高い周波数から低い周波数の正弦波の組み合わせですべて表現できるという理論(理想的には)が元にあるように思います。正弦波で全ての音楽が表現できれば正弦波の周波数応答を見てオーディオの機器の特性評価が出来るような気もします。でも、それって本当でしょうか?名城大学情報工学部、柳田教授のホームページに興味深い内容がありましたので製作者様の許可を頂き掲載しました。動画をご覧くださいね。

▼音楽は単純な正弦波の組み合わせで表現できない (正弦波をいくら合成しても矩形波にならない) https://vrlab.meijo-u.ac.jp/edu/fourier-series-waveform.html…

この動画の見方ですが基本周波数を例えば1KHzの正弦波としてN=100次までの正弦波の高調波を加えていってどの程度方形波に近づくかを観測したものです。1KHzの100次である100KHzまで合成しても矩形波にはなっていません。ギザギザのオーバーシュートが出てしまいます。N=10次くらいでは元の波形とは程遠い状態です。※Gibss現象と名付けられているそうです。

つまり、複雑に変化する音楽信号は正弦波をいくら合成しても現実的には表現できないようです。音楽は単純な正弦波の組み合わせで表現できないという点については名城大学理工学部の柳田教授に確認をとっています。

現在の測定器の問題点ですが音楽信号を元にした複雑に変化する信号を定量的に分析できないところにあると思います。一方、正弦波のような一定の大きさ、一定の周波数という静的な信号は精度良く音の大きさや歪を測定できるようになってきたと思います。

■静特性の測定がもたらしたオーディオの進化

いわゆる静的特性と呼ばれる特性ですが非常に研究され良くなってきていると思います。これは測定技術のもたらした大きな進歩だと思います。ところが音楽信号のように複雑に音の大きさや周波数が変化する動的な特性については音質が評価できる定量的な測定方法が未だ確立していないように思います(私の知る限りです)動的な特性を測定するのと定量的な測定というのがちょっと矛盾しているような気もするんですね。

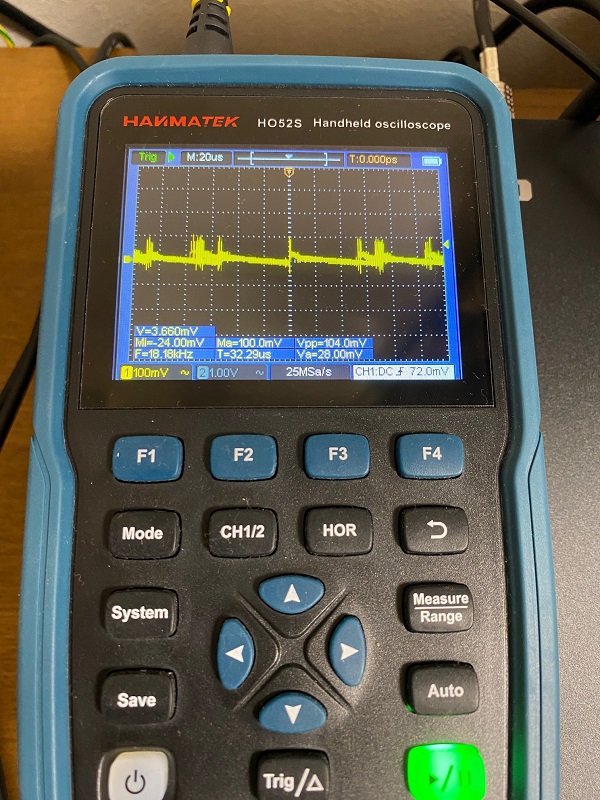

例えば 下図のようなFFT解析(Fast Fourier Transform)高速フーリエ変換を用いて波形を周波数成分に分解する解析手法があります。

どこかの周波数成分におかしい点がないかとか分析出来る測定ですがこれも結局無限に連続した信号波形が周期的に表れることを前提とした静的な解析だと思います。したがってある程度音質の傾向が表現できるとは思いますが音質の全てを表現できているわけではないと考えます。

『CA215さん』何か分かりにくいわね。例え話で説明して頂戴!

『manotch』そうだなー。静的な測定のイメージだけど常に一定で変わらないものの大きさを測定するという感じかな。例えば自動車の走る速度が時速90Kmだとして時速90Kmであることを正確に測定するのが静的な測定。時速が100kmになったら時速が100kmであることを正確に測定する。その過程の速度の変化は見ていない。

『CA215さん』じゃぁ動的な測定は?

『manotch』刻々と速度が変わる自動車の速度変化を傾きの変化(加速度の変化)で表現するような測定かなぁ。この場合、正確な時間軸が大事になる。傾きの変化って色々ある。時速90kmから時速100kmに変化する場合、直線的に変化するかもしくは最初は緩やかで後半でギュンとスピードが速くなるのって乗った感じ違うじゃん。動的な測定は静的な特性を含んでいて静的な測定よりはるかに情報量が多く膨大になる。

『CA215さん』確かにそうね。それならちょっと分かるような気もするわ。

『manotch』人間は静的な測定の絶対値には鈍感だと思う。時速90kmと時速100kmでもスピードが一定なら多分今何キロで走っているか良く分からない。しかし、時速90kmから時速100kmまでに至る加速の仕方が違えば乗り心地として良く分かる。人間は動的な時間軸の変化に対しては敏感なんだ。危険やいつもと違う変化はたとえわずかでも分かりやすい。人間が長年培ってきた生きるための特性だろうね。人間は膨大な情報量の音楽のデータから気になる情報を抽出してじっくり解析するのが得意だと思う。いいかげんな所もあるけどね。それは否定しない。でもオーディオの測定器はそれが得意ではないように思う。人間ならギターとピアノの音の違いは容易に判別できるけど測定器はそういった解析機能は持っていない。その辺の技術的なブレークスルーが今後の測定器には必要だと思うな。

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

【後日談】その後、まとめとして『アンプで音質は変わらない』は本当か?保存版をブログに投稿しました。興味がある方はご覧くださいね!

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村