こんにちは、manotchです。オーディオ界隈で時々話題になるのですが、『アンプで音質は変わらない』と断言する方がいることです。専門家の意見やユーチューバーの動画によるとアンプの特性はオーディオの周波数帯で測定しても殆ど変わらないから人間は検知できないという事らしいです。それって本当でしょうか?

目次

- 1 ■アンプで音質は変わる

- 2 ■音質が異なるアンプを作成して聞く

- 3 ■測定原理をのびーるねんどで表現

- 4 ■アンプ擬人化座談会

- 5 ■アンプに使う部品の特性はまちまち

- 6 ■アンプの中身を実際に見てみる

- 7 ■ケーブルで音質は変わる

- 8 ■トランジスタで音質は変わる

- 9 ■コンデンサで音質は変わる

- 10 ■歪率が同じでも音質は変わる

- 11 ■デジタルオーディオでも音質は変わる

- 12 ■わざと悪い音質にすれば音質の差が分かる

- 13 ■総括

- 14 ■おまけ

- 15 ■オーディオ測定器の限界

- 16 ■静特性の測定がもたらしたオーディオの進化

- 17 ■歪率が同じなら音質は同じか?

- 18 ■歪率=音質の全てではない

- 19 ■スペック競争の弊害(低歪率)

- 20 ■歪が小さいほど音質は良いか?

■アンプで音質は変わる

個人的な見解ですが結論から言うと『アンプで特性も変わるし音質も変わる。変化が分かるかは程度問題』だと考えています。そこで自分なりに『アンプで特性も変わらないし音質も変わらない』という話は本当かどうか?を測定器を使って実測し、音質でも確かめてみようと思います。

■音質が異なるアンプを作成して聞く

それでは最初に周波数特性が同じで明らかに音質が異なるアンプを作成しましたので音を聴いてみましょう。

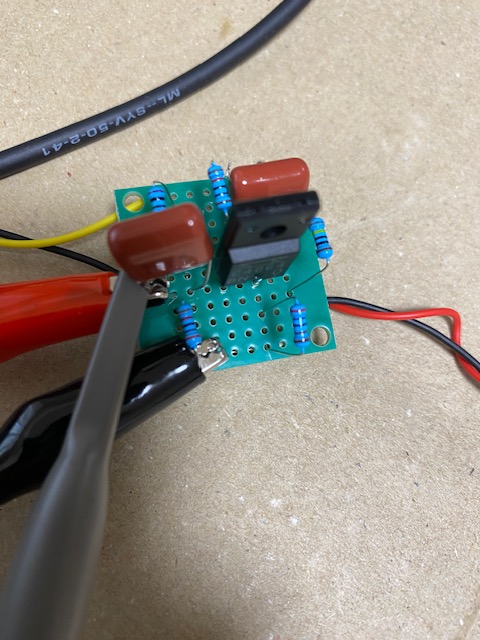

実際に試作したシンプルな1段アンプです。

ゲインは5倍で設計しました。ヘッドホンアンプはこれくらいのゲインが多そうです。2つのアンプは同一回路で出力波形の下側が歪んでいるアンプと歪んでいないアンプです。入力レベルだけ変えることで波形の歪が変わるように設計します。

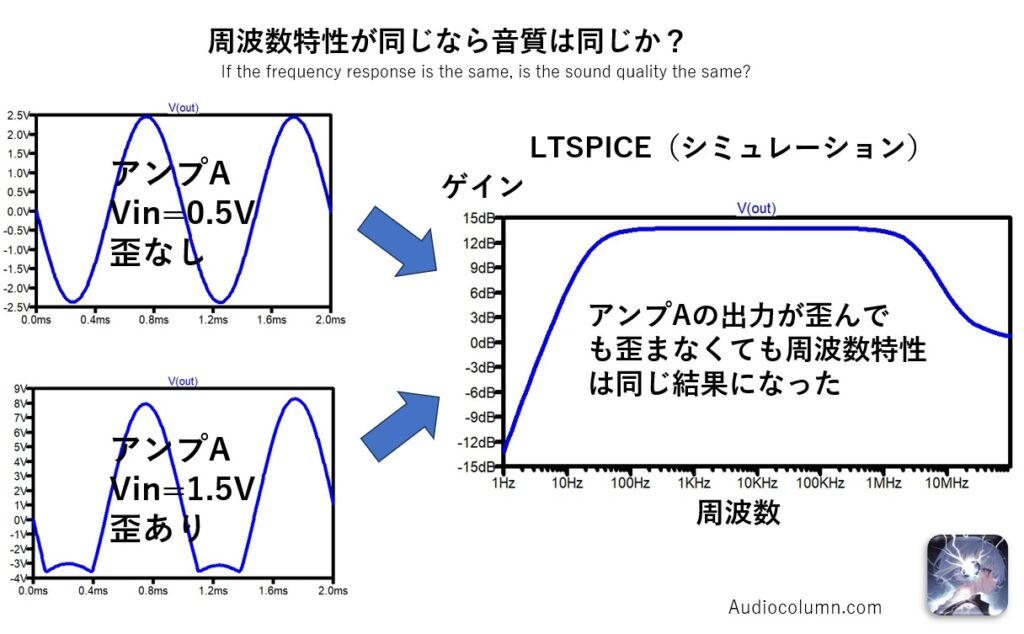

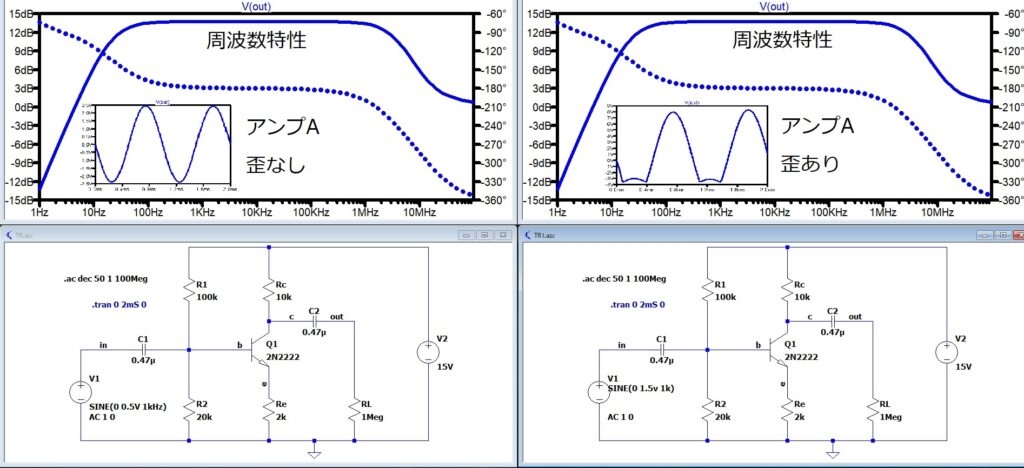

アンプの出力波形をLTSPICEでシミュレーションします。周波数特性はどうなっているかも確認しておきます。

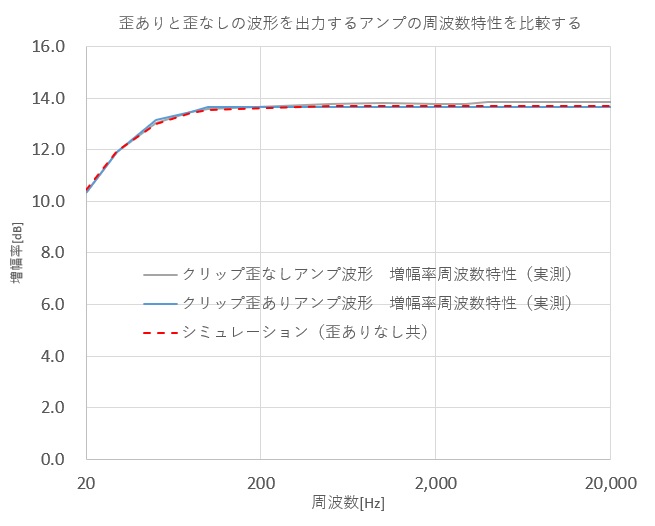

結果はアンプA歪なし状態とアンプA歪あり状態で周波数特性は同じになっています。回路図の定数は同じにしましたので定数の違いによる音質の差分は無いものとして考えます。

グラフの見方ですが、周波数特性と書いてあるのは横軸が周波数、縦軸が出力の大きさになります。この結果を見る限り、歪があっても無くても周波数特性が同じ場合があるという事になると思います。

周波数特性は歪に関係なく同じ周波数の音の大きさ(成分)が同じなら周波数特性は同じになります。つまり周波数特性は音質の全てを表現するものではないという事が分かります。

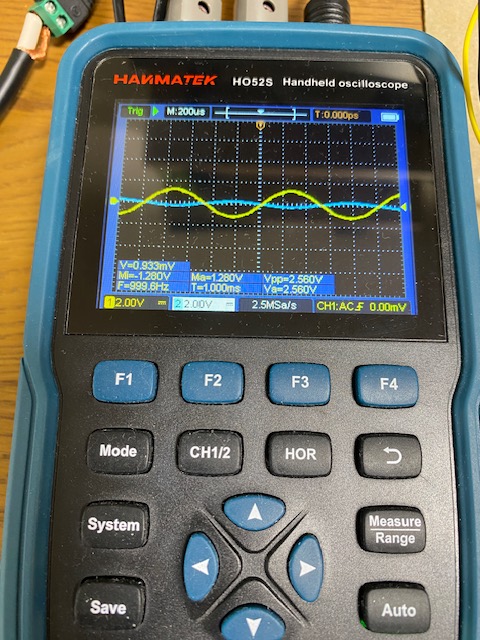

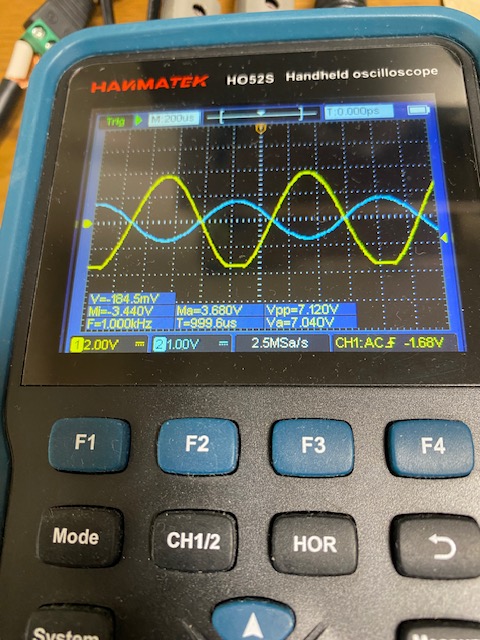

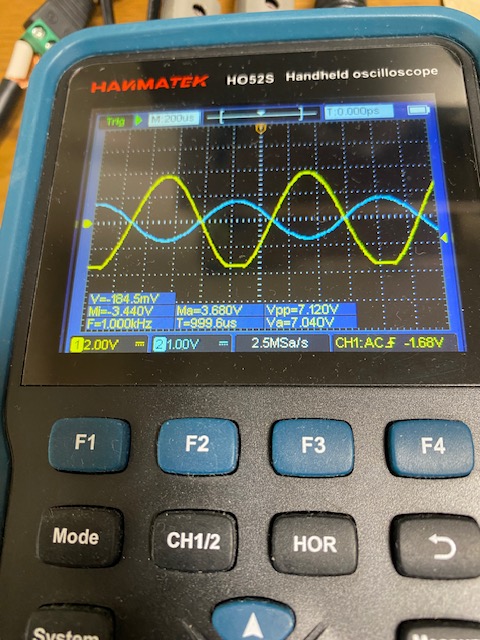

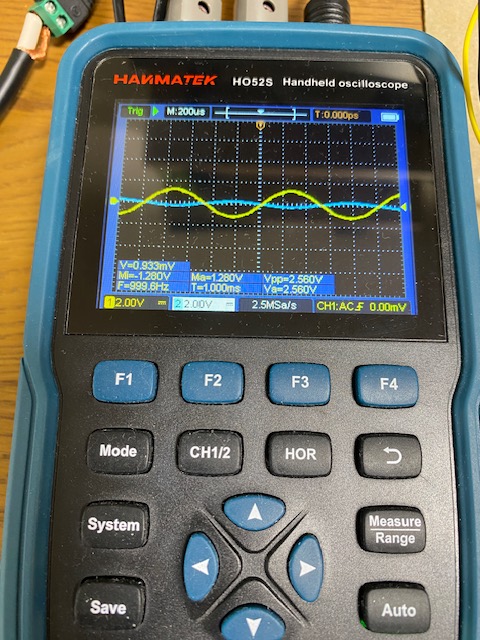

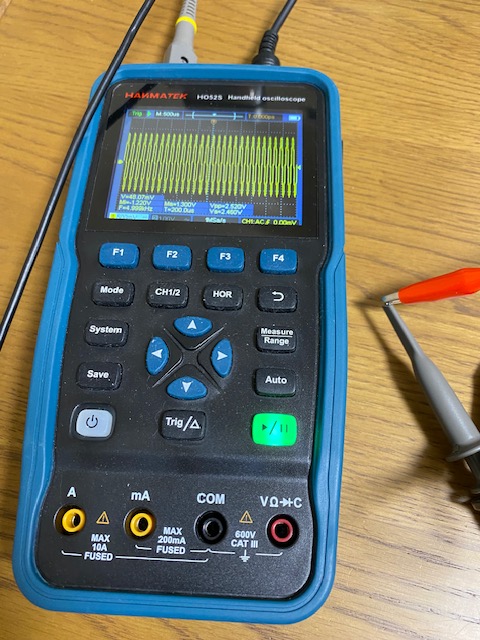

下記の写真は実際に作成した歪がない方のアンプの入出力波形です。抵抗値やコンデンサの値はテスターで設計と相違がないか確認しています。青線が入力、黄色線が出力。ゲインは5倍でシミュレーション通りです。

次は入力レベルを上げてわざと歪んだ波形出力になるようにした状態です。

こちらの波形も想定通り下側がクリップして歪んだ状態です。この状態でクリップなしとクリップありで周波数を変化させ可聴帯域での周波数vs出力特性(音の大きさ)を測定し、ゲインをプロットします。

さて、実際に上記の回路でアンプAを自作し、歪なしと歪ありで音質を比較しました。動画の最初は歪なし。途中から歪ありです。同じ音質に聞こえるでしょうか?

実際にXに投稿して聴いてもらったのですが、音が違いますねとコメント頂きました。最初は1KHzの歪がない正弦波の音、途中から下側の波形がクリップして歪んでいる正弦波の音です。

歪がないと綺麗なピーーという音ですが、歪むとビーーというちょっと嫌な音が混じったように聴こえます。専門家やユーチューバーの話では周波数特性が同じなら音質は同じになる。たとえ違っても0.1dBくらいしか変わらないから人間の耳には分からないという話をよく聞きます。しかし、この実験で聴いて見る限りそうとも限らないわけです。はっきり音質の差が分かる場合もあるという事です。

今回の実験の周波数特性の実測値とシミュレーション値で概ね一致しており妥当性があるように思います。Xの投稿を見たLTSPICEを使用している方々にもコメント頂いたのですが周波数特性に非直線性(歪)は表現できないということをおっしゃっていました。つまり『周波数特性が同じ=音質が同じ』とは限らない。です。

※周波数特性は例えば中域に対して低域が持ち上がっているとか高域も持ち上がっていてドンシャリの音になっているとか帯域バランスの傾向を見たり、その他特定の周波数にピークが出てここはおかしい、といったような使い方に有用な測定方法だと思います。周波数特性の測定を否定するものではありません。その辺を測定原理で説明しておこうと思います。

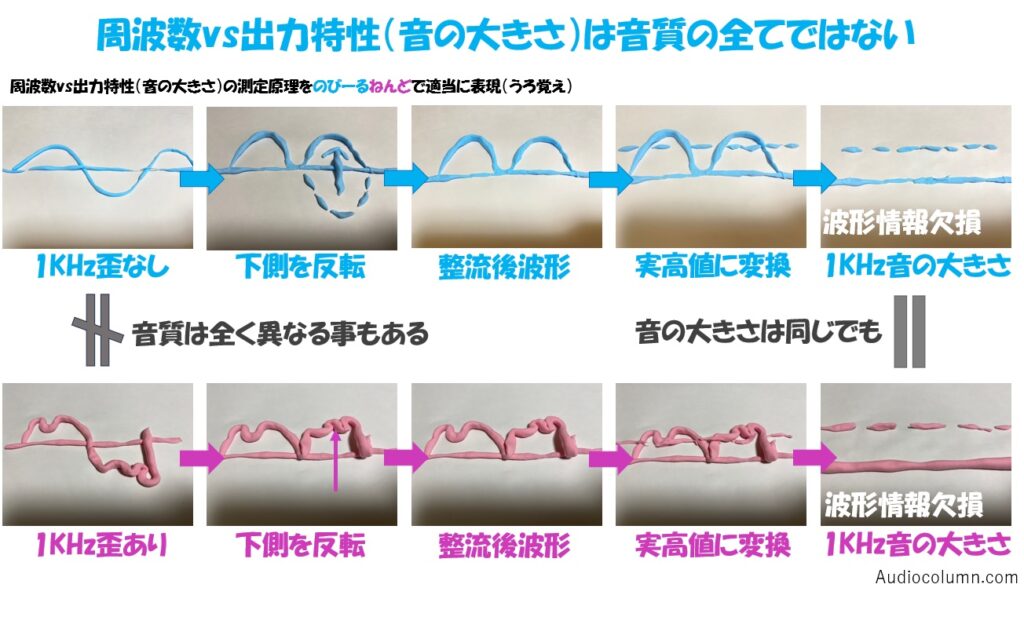

■測定原理をのびーるねんどで表現

では、測定原理を『のびーるねんど』を使って説明します。周波数特性は低い周波数から高い周波数まで入力信号を入れてアンプの出力信号の大きさをプロットしていきます。規格では歪のない正弦波の信号をいれます。

音の大きさを見るため青の『のびーるねんど』の正弦波の下側部分を反転(整流)して上側に持っていきます。その後、かまぼこのようになった波形を平らにならして(平滑)大きさのみの情報にして高さ(音の大きさ=実効値)として測定します。

一方、赤の『のびーるねんど』は歪んだ正弦波ですが同じように音の大きさだけ見ると歪んでいても同じ音の大きさになる場合があることが分かります。歪の部分は細かい音のニュアンスだったりアンプで増幅する上での問題だったりで音楽情報の集まりとも言えますが測定の時点ですべて波形の情報は欠損して単純な音の大きさだけの比較になってしまいます。

つまり、周波数特性vs出力特性は『歪みや波形のニュアンスまで考慮していない』です。この結果から専門家やYoutuberが言うような周波数特性には0.1dBの違いもないから音質は変わらないとか音質は同じだ・・という話は一概に言えないと思います。

■アンプ擬人化座談会

『manotch』さて、今回はブログに登場したことのあるアンプ4人衆をゲストで呼んでいます。

『CA215さん』最近、スピーカーで聴いていないんでアンプ使っていなかったでしょ。酷いわねー。

『manotch』ぎくっ!!

『CA215さん』カーオーディオ用アンプの擬人化です。ちょっと命令口調の多い方です。

『CA215さん』manotch!アンプの音質はみんな同じっていうけど、もし同じだったら私たちはどうなるの?説明して頂戴!

『manotch』うーん、そうだなー。音質が同じならキャラも同じという事になるな。キャラが一つで済むわ。こりゃ楽だな。

『CA215さん』そんなことあるわけないでしょ!!ちょっと、アンプで音質が変わるという何か証拠を出してよね!

■アンプに使う部品の特性はまちまち

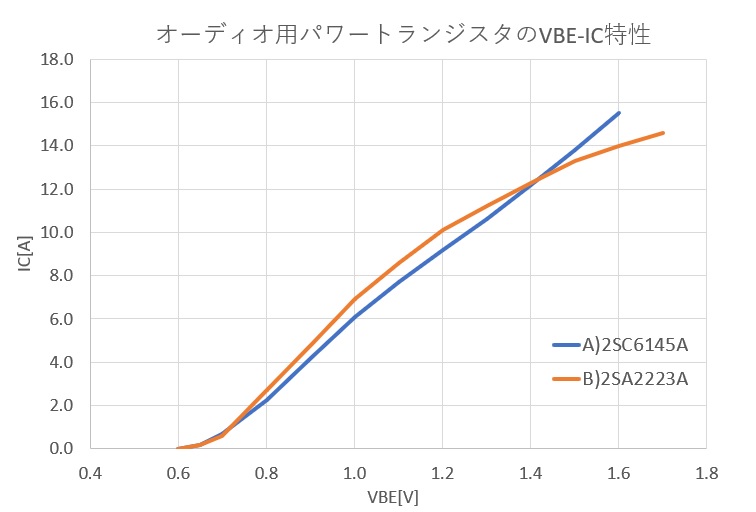

・・・という訳で何か無いかなということでアンプに使う増幅素子『トランジスタ』の特性を比較してみることにしました。アンプを構成する基本的な電気部品です。はい、こちら!

2つの違う品種のオーディオ用トランジスタAとBの特性を重なるようにしてみました。 グラフはトランジスタに電圧をかけた時に流れる電流を比較したものです。AとBのトランジスタを使ったアンプの音は同じだと思いますか?

『CA215さん』ふーん、少なくとも特性が違うんだから同じ音になるとは思えないわ。

『manotch』そうだね。これはコンプリメンタリと言って電気特性を揃えているトランジスタなんだけどそれでもこれだけ違う。

電流増幅度(hfe)という別の電気特性の指標もあるけどトランジスタの特性ってばらつくので同一型番のトランジスタでも電流増幅度が70~700というように10倍違う事もある。だからオーディオ用アンプではばらつきを抑えるために選別(ランク指定という)したものも良く使うよ。

『CA215さん』なるほど、そういう事で特性を一定にする事をメーカーはやっているという事ね。

入出力特性が音質にどの様な影響を与えるのですか?という質問を頂きました。入出力特性が直線に近いほどアンプの出力波形の歪みが小さいと考えられます。トランジスタAとBは線の曲がり方が違うので歪みの形も違うと考えられます。例えば波形の歪が酷いと音が割れたり、耳障りだったりして音質に影響が出てきます。グラフのトランジスタはオーディオ用の比較的新しいモデルのようですが、まだまだ特性は改善の余地があるように見えますね。

■アンプの中身を実際に見てみる

擬人化で登場したアンプ達は過去に全員分解レビューしています。アンプはトランジスタなどの半導体、コンデンサ、コイル、抵抗、ケーブルなどの様々な部品で成り立っています。続いてこれらを見ながら『アンプで音質は変わらない』は本当か?を検証していきます。

『CA215さん』manotch!オーディオ機器を分解して中身を見るなんて変態ね!

『manotch』そうだなーオーディオ好きの本能がそうさせるんだろうなぁー。分解すると勉強になるからね。はい!CA215さんの中身はこちら!

『manotch』ケーブルが走っているのは電源ラインやスピーカーの出力ラインだろうね。プリント基板のパターンも使うけど大電流が流れるので太いケーブルが良く使われている。ケーブルも配線経路やグランドのループといった技術的要素があって音質が変わってくる。

■ケーブルで音質は変わる

『ケーブルで音質は変わらない』は本当か?rev3.

https://audiocolumn.com/cable/7277/

以前の記事ですがGoogleさんのニュースに掲載されたりしておかげさまで結構な反響を頂きました。

『manotch』ケーブルで明らかに音質が変化する様子をリンク先に実例として録音したので聴いて見て欲しい。この辺設計を間違えると酷い音質になる。腕の見せ所だね。間違えたことがある人(ワイ)が言うから間違いない。直したけど。(苦笑)

『CA215さん』私はどうなのよ?

『manotch』レイアウトもきれいだし、音に艶があって低音も出るしイイと思うよ。

『CA215さん』当然よねー。

アンプ内部のケーブルで音が変わるという事はアンプで音質は変わるという事例になると思います。それぞれのアンプの中身が全く同じケーブルという事はあり得ないでしょうから。

■トランジスタで音質は変わる

先ほどトランジスタの特性が型番によって違う事を述べましたがトランジスタを変更したときの音質ってどうなるか実験している方って既にいるのかネットで調べたらヘッドホンアンプを自作して比較している方がみえましたのでご紹介させて頂きます。非常に詳しいですね。コレ、最初に見ておけばよかったなー(苦笑)

トランジスタの音質を比較する

http://blog.livedoor.jp/indigo_illusion/archives/1023696317.html

トランジスタによって音質は様々に異なるという記事です。アンプは数個から数十個程度のトランジスタを組み合わせて構成されます。組み合わせを考えた場合の音質ってどうなるんでしょう。オーディオは奥が深いです。

■コンデンサで音質は変わる

つづいてコンデンサで音質が変わる事例です。

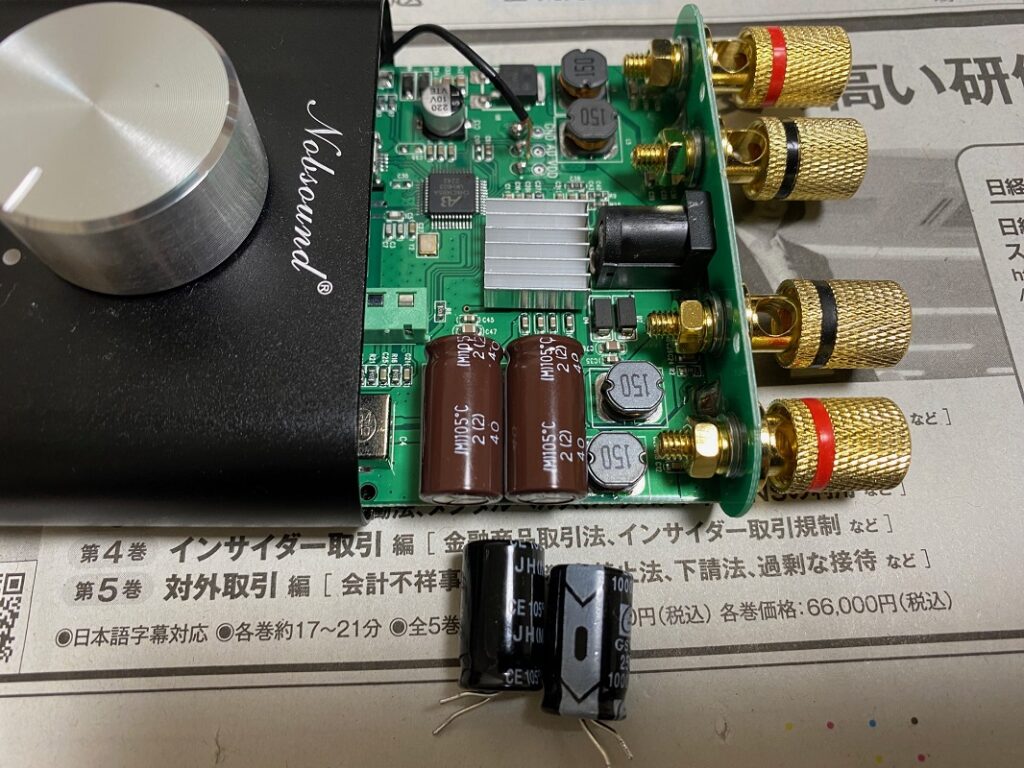

『manotch』次はデジタルアンプNS-01G君だ。そう言えば電源のコンデンサを少し余裕のあるサイズに変更したんだっけ。

『NS-01G君』小型で可愛らしいデジタルアンプです。

元の外観はコレ。

『NS-01G君』ちょっと待ってよ。manotch。分解したフロントパネルはどこ行ったんだよ。

『manotch』スマン。もう元に戻らなくなったので破棄しちゃったよ。(気が付いたら)さて、中身を確認してみよう。

『NS-01G君』ブーブー。

『manotch』写真は電源の電解コンデンサを黒色のものから茶色のものに変更したものだ。同じ定数だけど電源のコンデンサは縦横の寸法やメーカーでも結構音質が変わるから新規モデルの時は選定する事があるよ。固定方法なんかでも変わるので興味がある人は自分のアンプの蓋を開けて見てみてね。(自己責任ですよー)

『NS01-G君』音を良くしようという姿勢は良いと思うけど元に戻してよー。ブーブー。

そうそう、コンデンサ(キャパシタともいう)の測定で品種によって固有の歪成分があることを実験された方がみえましたのでここで紹介させて頂きます。

▼キャパシタの発生する歪

http://flip-flop.world.coocan.jp/audio/keisoku/C_data/index.html…

コンデンサの種類によって可聴帯にコンデンサごとに固有の歪があり歪の出る周波数も様々のようです。これがコンデンサの固有音として音色に変化をもたらすと思います。

コンデンサは電極のサイズや構造、リードの長さなどで特定の周波数で自己共振を起こします。電気が流れると共振(振動)するので歪となって現れるんでしょうね。3次元電磁界シミュレーションなどを使えば電極が共振する様子が見えると思います。(実際に環境を揃えると相当お金がかかりますが・・)

それと、どう音質が変わるかもやれていない領域です。

経験則ですが、同じ定数でも背の高さ、サイズ感などで音の印象が変わることがありました。標準品より小型化したコンデンサは余り良く無かった記憶があります。

小容量のコンデンサの特性としては足がないほうが良いのは自明で聴感でも差異がはっきりとわかるケースが多いというフォロワーさんの話がありました。電源のパスコン(バイパスコンデンサ)などは最短のリード長さが良いとされていますね。

パスコンですが音質改善の方法としてどのオーディオメーカーでも良く使われています。例えば10000uFといった大容量の電解コンデンサに並列に1uFや0.1uFといった周波数特性の良い小容量のフィルムコンデンサを接続することが良くあります。

定数としては10000uFが10001uFになるだけで容量としては1%も変わらないですが高域に透明感が出たりする効果があります。でも高域の電源インピーダンス(小さいほど電流の供給能力が高くなる)は何十分の一にも小さくなるんですね。

以前見たソニーさんのアンプの電源には大型の電解コンデンサと大型のフィルムコンデンサがパラで接続されていました。お金かかってんなーと思いましたが音質改善の為でしょうね。じゃないとわざわざお金をかけてまで高いパーツを投入しないです。

電解コンデンサについては、以前低背品に変更したら音が詰まってなんとも面白みのない音になってしまった事がありました。理由は良く分かりません。推定ですが小型にすると通常容量がその分減ってしまいます。何かの説明で見ましたが容量アップの為、電極の箔をエッチングで更に荒らすようなので良くないかもしれません。まぁ、音が気に入らないコンデンサしかスペースの都合でオーディオ機器に入らないと涙目になります。(本人談)

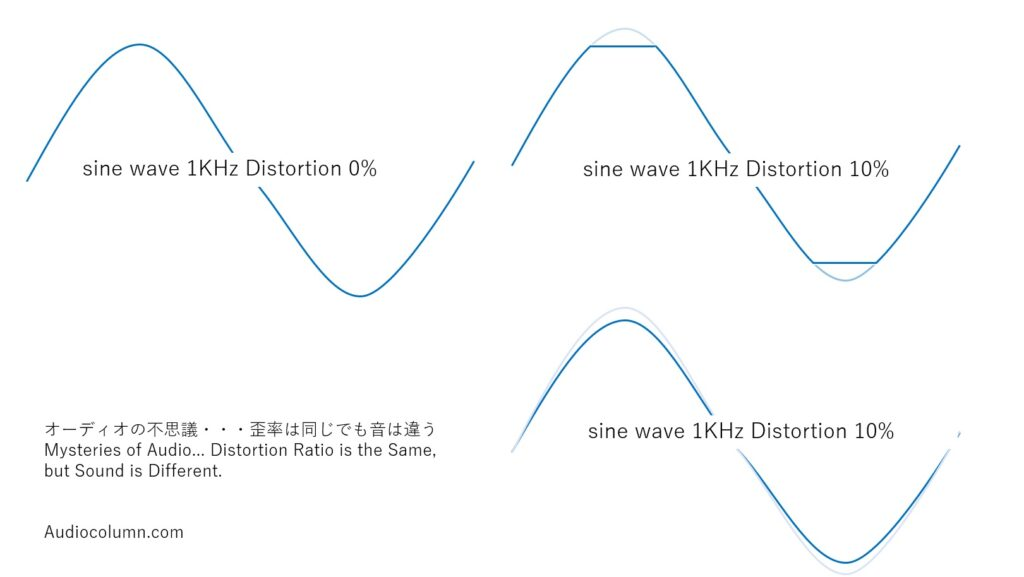

■歪率が同じでも音質は変わる

次は歪率が同じでも音質は変わるという話です。ここはNS-08Eちゃんに話してもらいましょう。

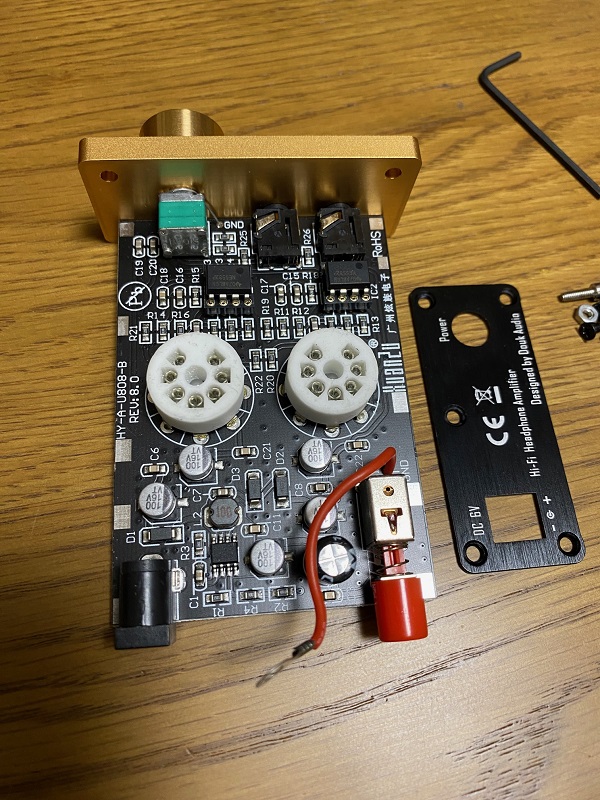

『NS-08Eちゃん』小型で可愛らしい真空管ヘッドホンアンプです。頭から出ている2本の角は真空管です。

外観はこんな感じ。

▼歪率が同じなら音質は同じか?

https://audiocolumn.com/etc/2296/

こちらも以前の記事ですがアクセスが多いので参考までに載せておきます。

『NS-08Eちゃん』カタログを見ると私の歪率は全高調波歪0.05%と記載されているわ!

『manotch』なぬ?それじゃーアキュフェーズさんのE-800プリメインアンプと同じ歪率(0.05%)じゃん。価格でいうとあちらは104万円。NS-08Eちゃんは6,200円だから価格差でいうと167倍アキュフェーズさんのアンプの方が高いけど。同じ音だったら各方面の方々のあごが外れるね。

NS-08Eちゃんの中身はこんな感じ。

『CA215さん』まあ、音は同じじゃないと思うわ。

『manotch』そうだなぁ、違うだろうなあ。アキュフェーズさんのアンプはE-800は聞いたことが無いけど他のモデルを聴いた記憶では広々とした音場で静けさが良く出る懐の広い感じの音だったな。 『CA215さん』そりゃハイエンド機ですもんね。私も聴いて見たいけど。

『manotch』上の波形の図を見てみて。歪率10%でも色々な形があることが分かる。歪率は基本的に元の波形との歪の差を面積で出しているようなイメージになる。面積が同じなら音質は同じという訳じゃないよね。

『NS-08Eちゃん』なるほどーそういう事だったんですね。良く分かりました♪

■デジタルオーディオでも音質は変わる

『HA-S少佐』KOAGの真空管ヘッドホンアンプです。ガンダムの〇ャア少佐に似ているという突っ込みは受け付けます。なんと!公式からイイねをもらっています。やりすぎかもしれませんがセーフセーフ!

『manotch』最近のデジタルオーディオ機器は周波数特性が良くなっていて差が無くなってきている。例としてDAPやDAC、デジタルアンプなんかがあるね。周波数特性が同じなら音質は変わらないというんだったら全てのデジタルオーディオ機器は同じ音質という事になる。

『HA-S少佐』バ、バカな・・・。全てのデジタルオーディオ機器が同じ音質なのか?どうやって証明したんだ?!

『manotch』デジタルオーディオが登場したときは『0と1』しかないから伝送しても音質に劣化がないと言われてきたけど実際にはそうではないことが分かってきている。劣化がないのは伝送距離が何十キロになっても0と1という情報が欠落しない点だね。これはデジタル伝送の大きな利点だと思う。

『HA-S少佐』ええい。デジタルオーディオの伝送性能はバケモノか!?

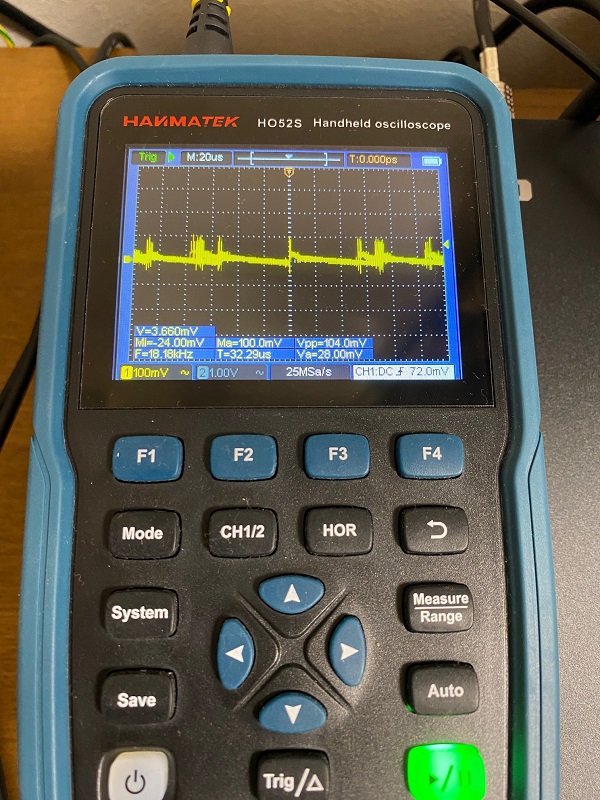

■わざと悪い音質にすれば音質の差が分かる

『manotch』理想は音質に劣化がなくどのオーディオ機器も音質が変わらない・・だろうけどそうはなっていないね。デジタルからアナログに復元する過程でノイズが入ったり信号が乱れることで音質が劣化すると考えられている。この点は既に多くの方が取り組んでいているのでネットやSNSなどを見ていると参考になる。

デジタルオーディオもやってみたけどアナログオーディオと同じように奥が深くて面白い。デジタルオーディオもまだまだ技術が未熟で発展の伸びしろがあるという事だと思うよ。以前の記事だけどデジタルオーディオでも設計次第で音質が酷くなる事例を録音で説明しているので見てみて。わざと設計を悪くして音質が悪い状態を作っている。

ノイズが乗ってくるという事例だけど周波数特性は同一だよ。この音質が悪い状態、少し音質が悪い状態から凄く悪い状態までわざと作り出すことが出来る。だから音を聴いて分かる時もあるし、ちょっと悪いけど気が付かない程度まで変更できる。つまり程度問題という事がわかる。

▼デジタルオーディオアンプの音質は変わらないは本当か?rev1.

https://audiocolumn.com/digitalaudionoise/7500/

『HA-S少佐』悪い音質のアンプなんてあるのか。HA-Sと圧倒的な性能の違いってやつを見せてやる。

『manotch』そんな製品あってもずっとは売れないと思うよ。音質はやっぱり重要なファクターだからね。

■総括

さて、如何でしたでしょうか。

以上のデータより『アンプで音質は変わる』と思います。

▼アンプで音質は変わらないは本当か

■音質が異なるアンプを作成して聞く(シミュレーションと実測)

■アンプに使う部品の特性はまちまち

■ケーブルで音質は変わる

『ケーブルで音質は変わらない』は本当か?

https://audiocolumn.com/cable/7277/

■トランジスタで音質は変わる

http://blog.livedoor.jp/indigo_illusion/archives/1023696317.html

■コンデンサで音質は変わる

キャパシタの発生する歪

http://flip-flop.world.coocan.jp/audio/keisoku/C_data/index.html…

■歪率が同じでも音質は変わる

https://audiocolumn.com/etc/2296/

■デジタルオーディオでも音質は変わる

■わざと悪い音質にすれば音質の差が分かる

▼デジタルオーディオアンプの音質は変わらないは本当か?rev1.

https://audiocolumn.com/digitalaudionoise/7500/

■おまけ

ここからはおまけです。参考までにどうぞ。

■オーディオ測定器の限界

正弦波を入れて周波数特性を見るようになった理由として音楽信号は高い周波数から低い周波数の正弦波の組み合わせですべて表現できるという理論(理想的には)が元にあるように思います。正弦波で全ての音楽が表現できれば正弦波の周波数応答を見てオーディオの機器の特性評価が出来るような気もします。でも、それって本当でしょうか?名城大学情報工学部、柳田教授のホームページに興味深い内容がありましたので製作者様の許可を頂き掲載しました。動画をご覧くださいね。

▼音楽は単純な正弦波の組み合わせで表現できない (正弦波をいくら合成しても矩形波にならない) https://vrlab.meijo-u.ac.jp/edu/fourier-series-waveform.html…

この動画の見方ですが基本周波数を例えば1KHzの正弦波としてN=100次までの正弦波の高調波を加えていってどの程度方形波に近づくかを観測したものです。1KHzの100次である100KHzまで合成しても矩形波にはなっていません。ギザギザのオーバーシュートが出てしまいます。N=10次くらいでは元の波形とは程遠い状態です。※Gibss現象と名付けられているそうです。

つまり、複雑に変化する音楽信号は正弦波をいくら合成しても現実的には表現できないようです。音楽は単純な正弦波の組み合わせで表現できないという点については名城大学理工学部の柳田教授に確認をとっています。

現在の測定器の問題点ですが音楽信号を元にした複雑に変化する信号を定量的に分析できないところにあると思います。これは正弦波を用いた現在の測定器の課題だと思います。一方、特徴のない正弦波のような一定の大きさ、一定の周波数という静的な信号は精度良く音の大きさや歪を測定できるようになってきたと思います。

■静特性の測定がもたらしたオーディオの進化

いわゆる静的特性と呼ばれる特性ですが非常に研究され良くなってきていると思います。これは測定技術のもたらした大きな進歩だと思います。ところが音楽信号のように複雑に音の大きさや周波数が変化する動的な特性については音質が評価できる定量的な測定方法が未だ確立していないように思います(私の知る限りです)動的な特性を測定するのと定量的な測定というのがちょっと矛盾しているような気もするんですね。

例えば 下図のようなFFT解析(Fast Fourier Transform)高速フーリエ変換を用いて波形を周波数成分に分解する解析手法があります。

どこかの周波数成分におかしい点がないかとか分析出来る測定ですがこれも結局無限に連続した信号波形が周期的に表れることを前提とした静的な解析だと思います。したがってある程度音質の傾向が表現できるとは思いますが音質の全てを表現できているわけではないと考えます。

『CA215さん』何か分かりにくいわね。例え話で説明して頂戴!

『manotch』そうだなー。静的な測定のイメージだけど常に一定で変わらないものの大きさを測定するという感じかな。例えば自動車の走る速度が時速90Kmだとして時速90Kmであることを正確に測定するのが静的な測定。時速が100kmになったら時速が100kmであることを正確に測定する。その過程の速度の変化は見ていない。

『CA215さん』じゃぁ動的な測定は?

『manotch』刻々と速度が変わる自動車の速度変化を傾きの変化(加速度の変化)で表現するような測定かなぁ。この場合、正確な時間軸が大事になる。傾きの変化って色々ある。時速90kmから時速100kmに変化する場合、直線的に変化するかもしくは最初は緩やかで後半でギュンとスピードが速くなるのって乗った感じ違うじゃん。動的な測定は静的な特性を含んでいて静的な測定よりはるかに情報量が多く膨大になる。

『CA215さん』確かにそうね。それならちょっと分かるような気もするわ。

『manotch』人間は静的な測定の絶対値には鈍感だと思う。時速90kmと時速100kmでもスピードが一定なら多分今何キロで走っているか良く分からない。しかし、時速90kmから時速100kmまでに至る加速の仕方が違えば乗り心地として良く分かる。人間は動的な時間軸の変化に対しては敏感なんだ。危険を伴うような異常音やいつもと違う変化はたとえわずかでも分かりやすい。人間が長年培ってきた生きるための特性だろうね。

人間は膨大な情報量の音楽のデータから気になる情報を抽出してじっくり解析するのが得意だと思う。いいかげんな所もあるけどね。それは否定しない。でもオーディオの測定器はそれが得意ではないように思う。人間ならギターとピアノの音の違いは容易に判別できるけど測定器はそういった解析機能は持っていない。その辺の技術的なブレークスルーが今後の測定器には必要だと思うな。

■歪率が同じなら音質は同じか?

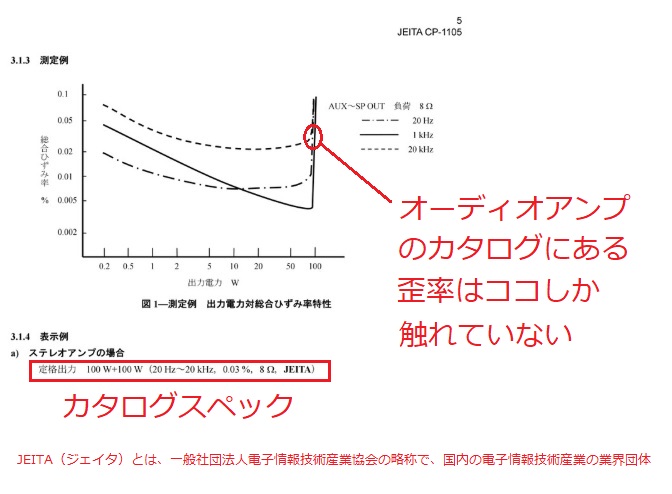

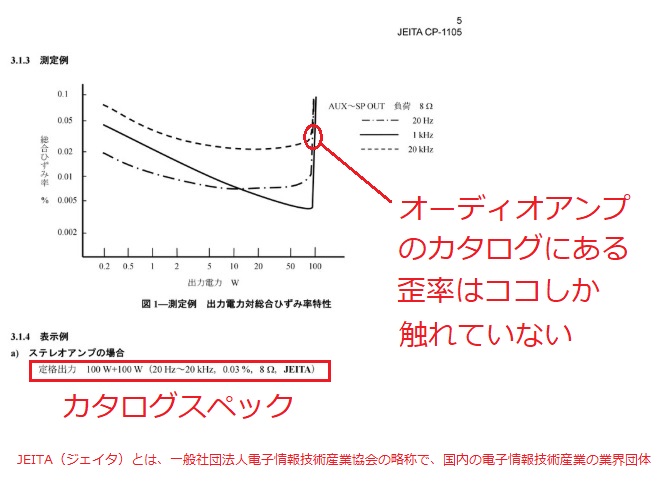

フォロワーさんに教えてもらったJEITAのページに面白いグラフがあったので転載します。

『NS08Eちゃん』はいはいはーい、質問。JEITAって何ですかー?

『manotch』IT・エレクトロニクス産業を担う国内最大の業界団体だってさ。オーディオ機器だと周波数特性とか歪特性とかの測定はこうやってやるんだよーとか測定の規格を公開している。オーディオのカタログにスペックが書いてあってJEITAと書いてあればJEITAの測定方法に基づいて測定したっていう事になる。JEITAのお墨付きってことだね。どのメーカーも同じ測定方法で測定するから一定の比較がしやすいと思うよ。逆に何も記載がないときはスペックの根拠は良く分からない。

『NE08Eちゃん』私の場合『ぜんこうちょうはひずみ』と書いてあるけどJEITAの記載はないわ。

『manotch』その場合はJEITAで測定しているかもしれないし、メーカーの独自基準かもしれないし良く分からないという事になる。

■歪率=音質の全てではない

『manoch』さて、JEITAさんのホームページを見るとひずみの規格について閲覧が出来る。興味がある方は見てね。

https://jeita.or.jp/cgi-bin/standard/list.cgi?cateid=1&subcateid=2… のCP-1301A参照

『NS-01G君』manotch。このグラフの見方を教えてよー。

『manotch』横軸はオーディオアンプの出力で右側に行くほど出力が大きくなる。縦軸は歪率で上に行くほど出力信号の歪が大きい。この『総合ひずみ率特性 THD+N』はオーディオアンプの特性を示すグラフとしてよく使われる。

『NS-01G君』うーん、後はグラフの線が3本あるけど何?

『manotch』入力に入れる信号の周波数だよ。20Hzは低域でドラムとか低い音。1KHzは人の声とか真ん中の音。20KHzだとシンバルとか高い音。周波数によって歪率が異なる事が多いから周波数を振って測定する。歪率は基本的に出力の大きさや周波数、回路やパターンでグラフは変わるからアンプが変わったら特性を同じにすることは至難の業だろうね。

『NS-01G君』自分のカタログにはそういったグラフは載ってないや(´・ω・`)

『manotch』普通、オーディオメーカーはここまで公開していないよ。検討に使っている。このグラフは突っ込みどころがいくつかあるけど割愛(苦笑)

オーディオアンプの歪(カタログ値)は赤丸の最もひずみが小さい部分のみを指すようです。歪率のカーブはアンプによっても様々です。歪率(カタログ値)が同じ2つのアンプでも音質が異なる場合がある分かりやすい事例だと思います。

個人的な見解ですが歪率(カタログ値)はアンプの音質のほんの一部分を表現しているに過ぎないと思います。歪率のいい所しか載せていないメーカーも多々ありますね。

『HA-S少佐』見える。見えるぞ。オーディオアンプの特性が。そこしか見ていないようなカタログの歪率で音質が語れるわけないのだよ。

『CA215さん』本当は歪率の悪い所やおかしい所が問題なのね。

『manotch』そういう事。でも、カタログにそんなの載せられないだろ(汗)

『manotch』ただ、そういう歪率のグラフが良く出来たからと言って一概に音質が良いわけではないという事も分かってきている。歪率はどちらかというと設計に問題がないかとか品質を一定にするための目安として有用だと思う。歪率のグラフがいつもと違うときは何か問題がある。

■スペック競争の弊害(低歪率)

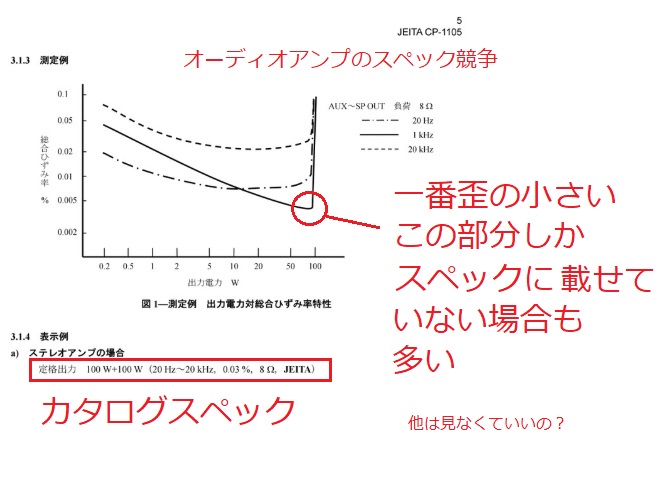

オーディオアンプのスペック重視の弊害 にも触れておこうと思います。オーディオアンプの新製品が出るたびに今回は歪率何パーセントを実現したとか言っていますがそれってどういうことか?見ていきます。

『manotch』オーディオアンプをお持ちの方は一度カタログなんかで見てほしい。例えば某有名メーカーのスペックを見てみると下記になっている。THD+Nは歪とノイズを合わせた値でTotal Harmonic Distortion + Noise(全高調波歪み率+雑音)特性」と呼ばれている。

| THD+N | 0.002%以下 |

『CA215さん』JEITAの規格でもないし、歪の周波数や出力レベルは分からない。どう見ればよいのかしら。

『manotch』このメーカーだと前のモデルは0.004%だったけど今回のモデルは0.002%に良くしたと言っている。でも、それって何を指すのか良く分からない。確かに歪率は基本的な特性だから何か良くなっている可能性はあるけどね。

『manotch』赤丸の一番歪の小さい部分しか載せていないメーカーも多い。赤丸の箇所がいかに小さいかを競っているようにも思える。『他は見なくていいの?』という気がするね。まぁ、まともなメーカーは一通り見ていると思うけど。

『CA215さん』カタログの歪率は参考程度に考えた方が良いってことね。

『manotch』そういう事。同じメーカーなら同じ指標で評価するだろうから以前と変わったら変更があったって事くらいは分かる。

■歪が小さいほど音質は良いか?

もう一つ、歪が小さいほど良いか?という点も面白いテーマです。

「歪みは小さいほど良いか?」という問いに対してどのような意見をお持ちですか?という質問を頂きました。

歪は小さい方が理想的だと思います。個人的な見解ですが歪が小さくなって音も良い(理屈と音の傾向があっている)のがベストだと思います。経験則だと音を悪くする要因があってそれを取り除いたときに歪率が良くなって音も良くなるという事がありましたがそういうのは良かったと思います。

歪は小さい方が恐らく売れるでしょうし、今回のモデルは歪が大きくなりましたが音質は良くなっています。と言っても信じてもらえないでしょう(苦笑)

アンプの特性が良くなってどれも音質は同じになっていると聞く事がありますがそれって本当でしょうか?カタログを見ても悪い所は書いてありません。静的な特性は一見どのアンプも同じように見えますがそれはカタログ上のほんの一部分の話。まだまだ進化の可能性があると思うのです。

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村