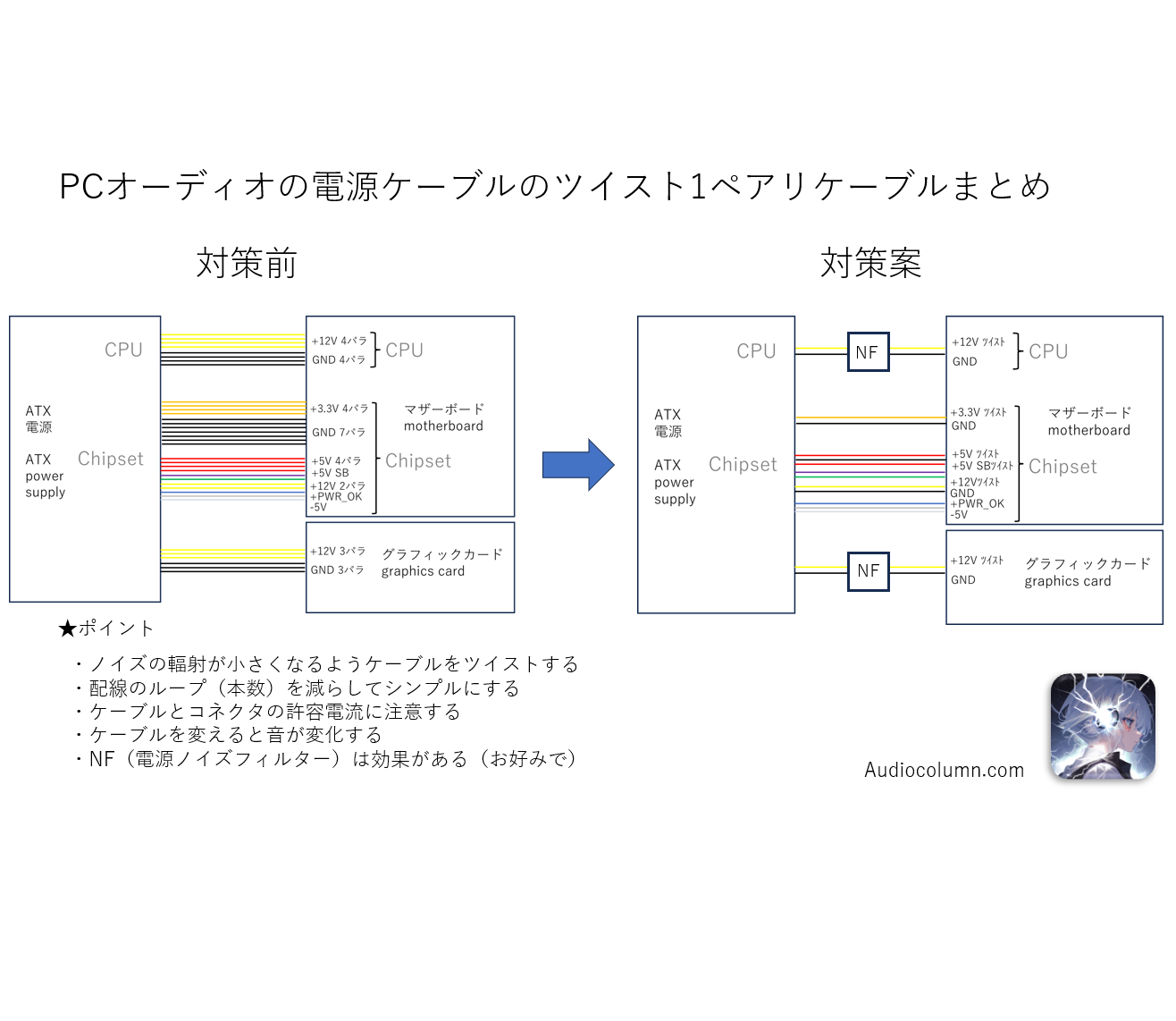

オーディオケーブルが要因となるノイズの問題について SHUREのサイトに解説がありました。これは分かりやすいかも。参考までに載せておきます。

目次

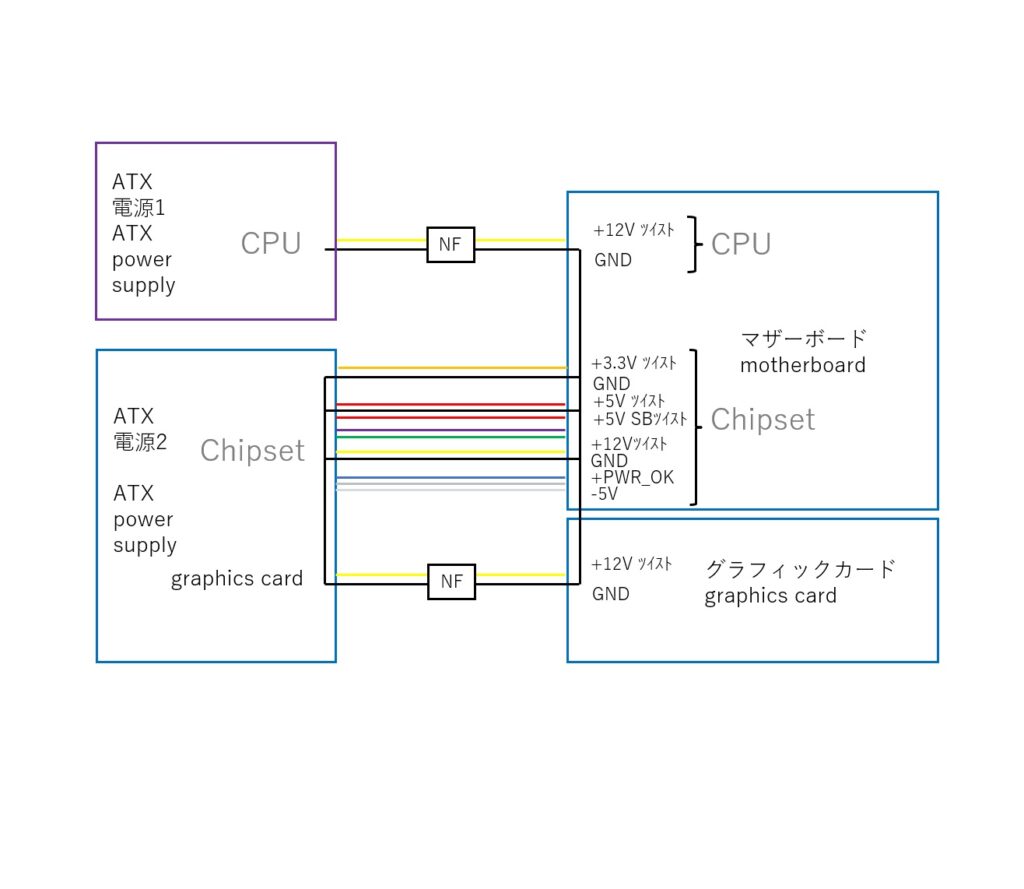

■CPUの電源を別電源にしてATX電源2基にしてみる

さて、グランドのループについてATX電源,CPU,マザーボード,グラフィックカードのグランドがループになっている問題ですが、フォロワーさんからのご指摘の通りCPUなどを独立電源にするという手がありそうです。 ATX電源をCPU用に1台追加し、ループを減らしたブロック図を作成しました。はい、こちら!

ATX電源1とATX電源2があるわけですが、注目すべきはATX電源1台の時にATX電源側のグランドがぐるっと1周ループしていたのがCPUのグランドが独立してループが1つ減っていることです。

グランドの経路がシンプルになるのは音的にも良い効果があるようです。グランドにノイズが乗りにくく、電位が安定する効果がありそうです。

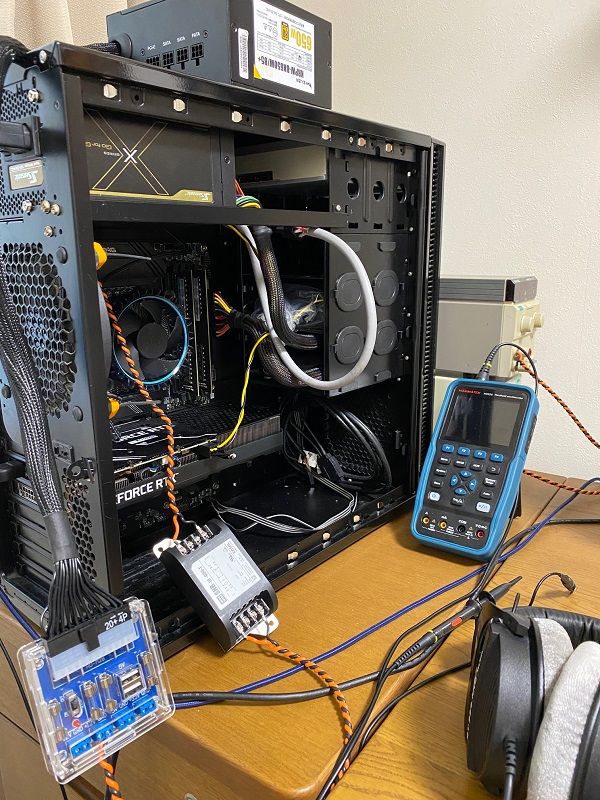

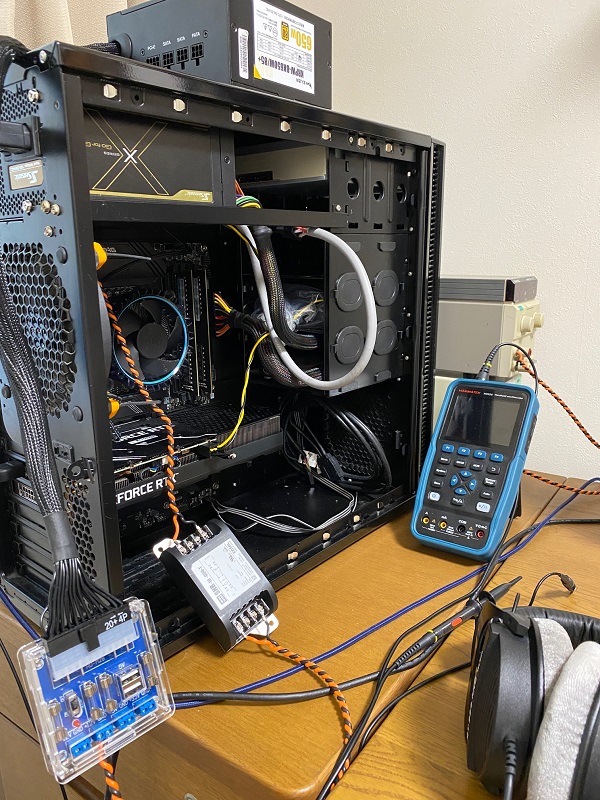

ちょっと絵的にカッコ悪いのですが、実験したときの写真はコレ。PCの上にATX電源をもう1台持ってきています。そこから以前の回でお話ししたATX電源コントローラーを使って上のATX電源をONOFFします。CPUの電源を独立させて動作させるわけですがうまく動作するかなと思っていたら、これであっさり起動できました。

CPUの電源とマザーボードの電源と2つできたわけですがどのようなタイミングでスイッチを入れたらいいかというとシビアなわけではなくマザーボードの電源を入れておいてCPUの電源を入れればよいようです。CPUの電源を入れなければ起動できませんが忘れていて後で電源ONしても私の環境では特に問題なく起動しています。後で配線周りはカッコ悪いので整理してみることにします。(汗)

■CPUの電源に入れたノイズフィルターの効果を確認する

そういえば電源に入れたノイズフィルターの効果をオシロで見ていなかったのでここで確認しておきましょう。

ATX電源のCPU電源ケーブルに入れた電源ノイズフィルターの効果ですが動画ではフィルター端子下側が入力側で上側が出力側です。 ノイズカットの効果はありそうです。しかし、CPUの電力が大きいせいか残留リップルも大きく改善の余地がありますね。

ATX電源は玄人志向製の一般的な電源であり、この波形を見ると電源ノイズフィルターで改善するもののもう少し基本的に低ノイズなATX電源を使用するという手もありえるなーと思いました。オウルテックのSEASONICシリーズが本体に載っていますがこちらの方が明らかに低ノイズです。まぁ、上を見ればきりがないですが。

■CPUの電源を別電源にした音のインプレッション

電源を別電源にした効果ですが、音の出方は良くなって印象は良いです。しかし、予想に反してノイズ感はそれほど良くならないというインプレッションです。ループをシンプルにすると音の出方が良くなって臨場感が増したり解放感などの雰囲気が良くなる事がありますね。私はこちらの方が好みです。大体ループはシンプルな方が好みの場合が多いですね。

別電源方式ですが今回は良さそうな方向に行っていると思いましたが、必ずしもメリットばかりではなく別電源のクオリティーも良くする必要がありそうです。そうじゃないとトータルで音が良くない場合もあり得ると思います。2台目は低ノイズな電源も試したいなぁ。しかし、今手持にないので残課題にしておきましょう。

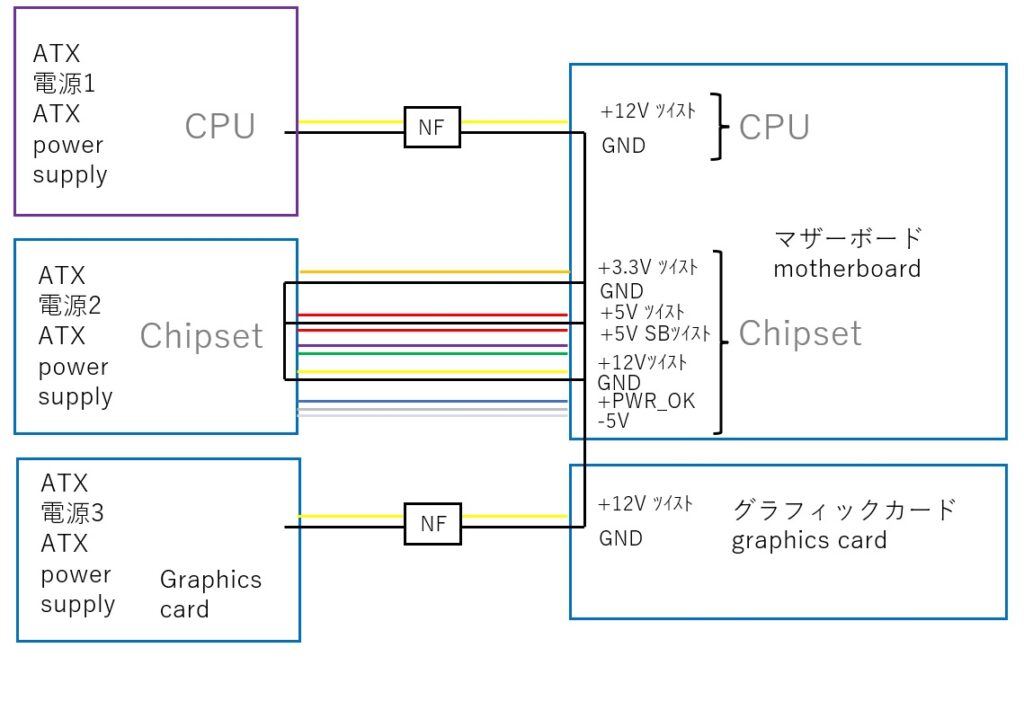

■ATX電源3機体制ブロック図

残課題ですが、もう一つあります。それじゃーグラフィックカードの電源も別電源にしたらいいんじゃないの?という方もいらっしゃると思いますのでその場合のブロック図も載せておきますね。はい、こちら!

こんな感じでしょうか。グラフィックカードのグランドのループが1つ減って更にシンプルになります。しかし、これって起動できるのでしょうか?詳しい方に聞いて見たいところです。ネットでは別電源を試している方もいるようですがグラフィックカードの別電源をどうやって起動しているか分かりませんでした。案外そのままで動作するかも。ここも残課題ですね。

更にマザーボードの5Vとか3.3Vとかあるんですが、これも別電源にするといいんでしょうか・・・(汗)

■CPU電源ケーブルに流れる最大電流波形を測定していたら被覆が溶けたので要注意

CPUのTDPが65WでしたのでMAXで5.4Aくらいだろうということで計算していましたが念のため電流も測定しておきたいと思います。結論から言うと思ったより大きかったです。理由は電力設計についてですが現在使っているCore i5 12400ベースクロック動作時のProcessor Base Powerが65Wですが、ブースト動作時というのがあり、Maximum Turbo Powerは117Wになる事が分かったからです。Maximum Turbo Powerという項目を見落とししていました。

そうするとMAXで9.75Aくらいになります。約2倍です。測定したらどうも最大で10Aは流れていたのでおかしいと思ったので調べてみるとCPUの周波数がターボがかかっているときは更に電力が増すようです。

これは勉強になりました。

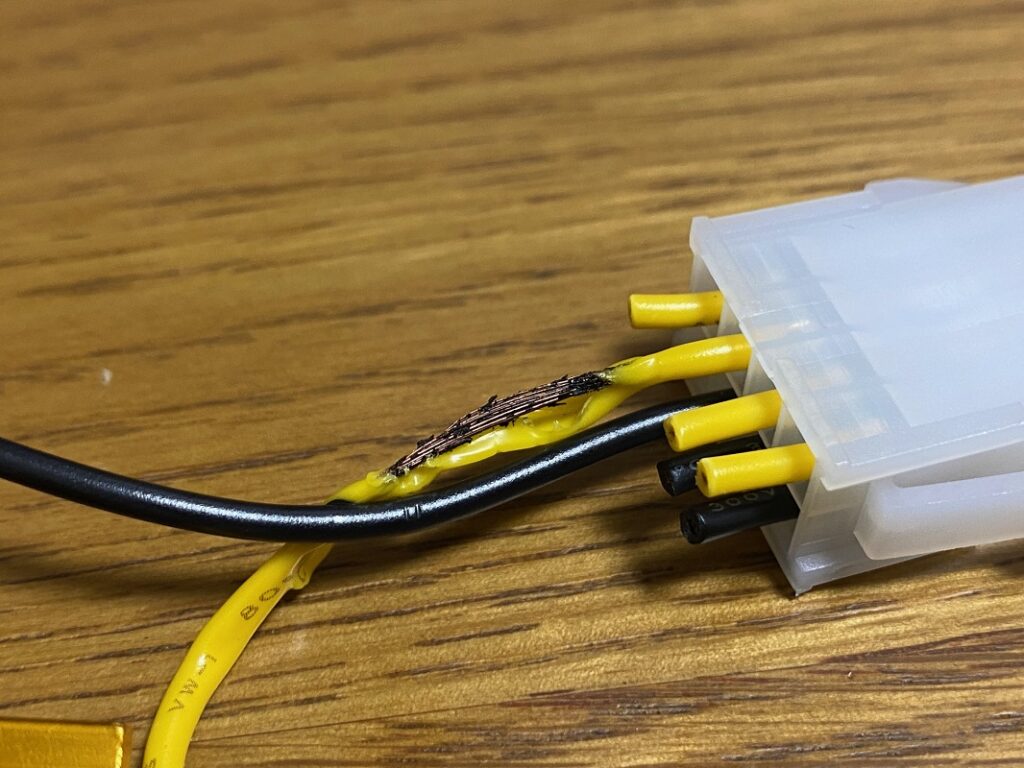

写真は電流を測定するため作成した測定治具です。メタルクラッド抵抗の0.1Ω/100Wをシリーズに入れています。CPUの最大負荷テストの為、ベンチマークソフトを動かしていたら被覆が熱で溶けてしまいました。

うーん、最大負荷テストの時に被覆が溶けたと思われます。最悪ショートしそうなのでやばかった!ATX電源のケーブルはAWG18で1本あたり許容電流16Aとなっていましたがコネクタ部分は1本9Aとなっていましたので抵抗値の高いコネクタの接点あたりが発熱したようです。

動画では縦軸1目盛りが5Aとなっていますのでベンチマークソフトによる最大負荷テストの時、10A程度は流れていそうです。普段の時は5A切っていますね。2Aくらいでしょうか。そうすると通常時の電力は24W程度という事になります。

10Aクラスになるとパワーエレクトロニクスの分野ですね。オーディオで言うとカーオーディオや出力の高いスイッチング電源を積んだアンプあたりが該当しますね。こうなると大電流を扱うことを想定した電源強化やノイズ対策が必要になりそうです。

10Aくらいまでは以前設計したことがありますがそれ以上となるとやったことない領域です。これは面白い。・・・が、何か業務っぽくなってきたなぁ・・・。個人的には趣味の範囲でやりたい所です。(苦笑)

今日はここまでにします。最後までお読みいただきありがとうございました。

オーディオの電源を強化しようの発端。始まりの物語についてはpart1~part9のいずれかに書きましたのでそれぞれのページを参考にして見て下さい。一応下記にリンクを貼っておきますね。

ACアダプターから発生するスイッチングノイズに気が付いたことから物語がスタートします。

FiiO K7やその他、ACアダプターから発生するスイッチングノイズをオシロで見てみました。また、対策としてシンプルなノイズフィルターを作成して効果を確認しました。まさかのあの人物もヒアリングをしてくれました。

シンプルな電源に入れるノイズフィルターの定数を変更して音の変化を確認しました。また、市販の電源に入れるノイズフィルターも試しています。

市販の電源に入れるノイズフィルターの使いこなしや音のインプレッションなどを書きました。電源沼楽しー。

ノイズが小さいリニア方式のACアダプターを試して見ました。また、スイッチングノイズをAMラジオで受信して音を聴いてみる実験を行いました。(動画あり)

超ローノイズのACアダプターというiFiさんの電源を試して見ました。音のインプレッションや電源ノイズの波形観測など行っています。

電源ラインの強化という事で電源タップをオーディオグレードに変えてみました。音のインプレッションや一般的な電源タップとの比較で内部を分解して構造を比較をしてみました。

究極の低ノイズ電源といえばバッテリーですね。乾電池によるバッテリー電源の音のインプレッションやLANハブからくるスイッチング電源のノイズを取るとどうなったかなど記事にしました。

今までのオーディオの電源を強化してみようpart1~part8までの総括になります。最終回。といってもまだ一週目。また、どこかで会いましょう。

以前記事にしたpart1~part9までの総括はこちらからご覧いただけます。

【後日談】その後、電源強化のお話再開。2週目part10~part18までになります。主にPCオーディオ電源強化編です。かなり突っ込んだ話になっていますがPCの電源強化もやりがいありますよー。

【後日談】その後の顛末として、電源強化3周目、超ローノイズ電源編を総集編として記事にしました。全部読み出来ます!

ブログランキングに参加しました。面白いと思ったらぽちっと応援してくださいね。

にほんブログ村

『ノンマル=コモンさん』高周波ノイズの擬人化です。完全になくすことは難しく不滅の存在です。ノイズ対策すると小さくなって可愛らしくなるとか。